(一社)土木学会(上田多門会長)はこのほど記者会見を開き、「地盤の課題と可能性に関する声明」を発表した。会見は上田会長(地盤検討会委員長)と木村亮同検討会幹事長(京都大学大学院工学研究科教授)の両者がオンラインで出席し、日本が世界有数の地震国であること、多雨で台風の襲来も多いことから盛土や造成、地下掘削が関わるようなインフラの整備に当たって、直面するさまざまな地盤の課題は他国に例を見ないものも多いとの認識を示した。とくに大規模な土木工事では、自然や社会条件の影響に起因して工費や工期の大幅な増大・延長につながり大きな経済損失の要因となっているため、声明では地下空間を有効に利活用する目的で総合的な法整備や入札・契約では施工関係者の設計段階からの参画が望ましいと訴えた。

検討委員会委員長を兼務している上田会長は会見の冒頭、「検討会は今回の声明の発表により、一つの目的を達した。各分野との緊密な連携が取れる可能性を示したといえる」と声明の意義についてコメントした。

地盤工学会など他の学術団体との連携強化

説明な詳細な説明については、木村幹事長が行った。地盤を現代の顕著な「汎土木工学フロンティア」と位置づけ、学会内の多様な分野の統合的な協力を図ることにより総合力を発揮するとともに、地盤工学会をはじめ他の学会や技術団体ともこれまで以上に協力しながら、地盤分野における科学的解明と技術的・政策的展開を大幅に加速させることが強く求められるとした。

将来に向けた対応策としては、「地熱エネルギー」、再生可能エネルギーの「着床式・浮体式 洋上風力発電設備」、脱炭素化の推進策として、二酸化炭素の排出量抑制や二酸化炭素を回収して地中内に貯留する技術、「建設発生土のリサイクル」などについても積極的に開発し、取り組むべき課題とした。

地盤分野のチャレンジ体制としては、新技術の積極的活用、公共事業におけるパイロットプロジェクトの充実、大規模地下インフラによる技術のイノベーション(無人化、遠隔施工、AIなど)を進めながら、カーボンニュートラルに貢献する地盤・土構造物を創造することを実践する体制を強化することが重要との見方を示した。

とくに、大規模なプロジェクトを「国家的プロジェクト」と位置づけ、人材の育成も視野においた検討体制、入札契約の特例、産官学による新技術の共同研究と開発された技術の導入などの方策を検討する必要がある。その実践に向けては、産官学が集う「学会」ならではの場が、統合的な協創を具現化する環境をもたらすことができ、けん引役としての土木学会の機能に大きな期待が寄せられる。

「転職は当たり前」施工管理技士なら知っておくべき転職の3大メリット[PR]

地盤について幅広い見識を取得できる教育プログラムを

地盤分野における総合知習得の強化では、地質学・地球物理学・火山学・地形学・土壌学など幅広い見識を習得できるような技術者教育プログラムを提示すべきであると提起している。

次に入札・契約の点では、実際の施工を想定せずに構造物の設計を行い、施工に想定以上の費用がかかり建設費の増大を招いた事例がある。設計段階から施工者が協力して、仕様などを明確にしながら設計を固めていく入札方式の推進は改善策の一つであるが、設計・施工を一括した技術提案の導入などとともに、事業全体の最適化に寄与する契約形態の活用が推奨されるなど施工関係者の設計段階からの参画が望ましいとした。

秋田港飯島地区岸壁地盤改良工事 / 国土交通省港湾局

また、地盤と構造物の設計・施工に携わる者に、地盤の理解が不足しており、誤った考え方やそれに基づいた判断が横行していたり、発注者側の技術者に技術力が欠落し、発注した仕事が正しく設計されているかの判断ができていなかったりする場合が少なからず存在する実情がある。

正しい判断力は、地盤と構造物の発注、設計、施工には不可欠で、土質・地盤にかかわる基礎学力、技術力が必要となり、学力や技術力の評価指標として、土木学会による認定技術者制度がある。このうち地盤工学が直接的に関係するものとしては「土質・基礎」、「トンネル・地下」が挙げられるものの、多様化・複雑化した地盤技術の現状を考慮し、素地を備える技術項目に応じた資格対象の分類を検討する必要があるなど、地盤工学の知識向上と知識の認定についても触れた。

法整備などの必要性の提案と声明の意義

声明では、法律など制度の確立にも踏み込んでいる。適切な立地管理や開発管理を行う体制や制度を強化・充実することが必要とし、地盤を多様・多彩に利活用していくことを想定し、地下空間を有効に利活用するために、さらなる法整備が必要であると提案した。

地盤や地下が抱える問題には本質的に未知の要素や、あらかじめ知ることが困難な不確実な要素が多く、未知の要素は土木の将来発展と知的魅力の原動力にもなる。そこで、土木学会は、地盤の問題と可能性について俯瞰的に意見交換する場として、地盤関係者、地下水や地質の関係者、都市開発や法理論などの有識者など幅広な立場の人が参画する「地盤の課題と可能性に関する総合検討会(委員長:土木学会長)」を2021年1月に設置。声明は、計24項目の提言などで構成している。

検討会は家田仁2020年度土木学会会長が設立を提案。設立意識としては次の3点に集約される。

- すべての土木分野を糾合し、包括的かつ戦略的に地盤問題に取組むべき

- 地盤が持つ未知性と不確実性は知的魅力の源泉、土木界のフロンティアで、若い世代を魅了し、知的チャレンジ精神に大いに期待すべき

- 安全率に支えられた保守的で受け身の実務姿勢から、柔軟で積極的な設計の発想へ進化すべき

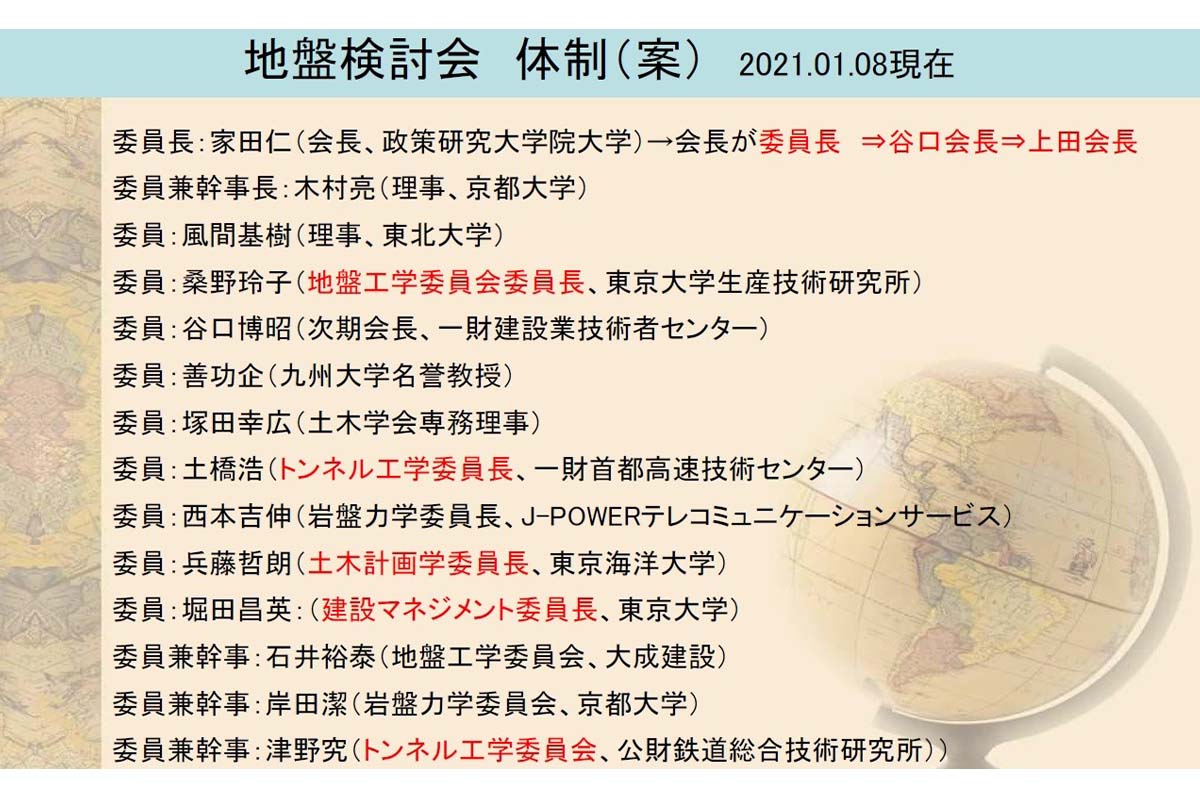

土木学会の中には地盤工学委員会、トンネル工学委員会、土木計画学委員会、建設マネジメント委員会など地盤関係の委員会があるが、その委員会の主要メンバーが参画し、協力して声明を作成した。

地盤検討会体制

木村幹事長は、「2014年の土木学会創設100年周年宣言では、あらゆる境界をひらき、持続可能な社会の礎を築くことをうたっているが、今回の声明はその具体化と思っている。本宣言では、幾多の困難にも責任を持って立ち向かえる人材を育てることもうたっており、本声明を一つの契機として、改めて若い方などにも認識していただいて、挑戦心旺盛な若き技術者、研究者や実務者が産官学の分野で育つことを期待している」との感想を寄せた。この後、質疑応答が行われた。

地下空間の利活用で網羅的な法整備が必要

――「地下空間を有効に利活用するために、さらなる法整備が必要」との話があったが、詳しく説明を。

木村幹事長 地下空間の利活用に関しては、鉄道、道路や地下街などで、それぞれで法整備をしていると理解していますが、地下空間の開発をしっかりと実施し、全体的に地下空間を利用するためには、縦割りから総合的な法整備を制定する必要があります。

塚田専務 大深度地下法の制定後、しばらく経っています。昨今のさまざまな事象を見ますと、改善も必要ではないでしょうか。技術のみならず最終的には実務につなげていくためには、法的な枠組みのなかで関係者が連携しながら地下空間の利活用につなげていくことが必要との認識のもと、声明に法整備の必要性を明記いたしました。

――声明をもとに何かアクションを起こすか。

塚田専務 国も含めて関係する行政部局に、本声明をもとに物を申していきたい。土木学会だけで何かできるわけではないので、入札契約もあり、調査に関するデータ整備もあり、このあたりもしっかりと提言していきたい。

――昨今、シールドトンネルの陥没の問題もありますがこの点について。

木村幹事長 シールドトンネルについては、検討会でも専門家を招聘し、議論を深めました。都市部のシールドトンネルの問題点についてはメンバーの各位は認識しております。声明ではいくつか「地盤の調査」に触れており、優れた工法の採用についても提言していることを見ても、シールドトンネルの問題について高い問題意識を持っています。

施工者は上流から参画し、施工への提案を

――地盤工学の知識向上では、地盤の理解が不足しており、誤った考え方やそれに基づいた判断が横行しているとの実情がありますが、具体的な対策はどうお考えか。

木村幹事長 発注者側がコンサルタントに発注し、施工業者が建設工事を行います。施工側が上流側に参画することで、こんな無謀な設計は施工できないと再確認することで防止できます。若い技術者は非常に知識欲に燃えており、いろんな経験を積んでいきたいと意欲を強めており、そこで発注者側も若い技術者に業務の一部を任せて、設計に参画させるなどいろんな方法が考えられます。

一番望ましい方法は、発注者が地盤関係のコンサルタントに業務を発注しますが、コンサルタントの回答を鵜呑みにすることなく、異なったコンサルタントに依頼するか、発注者内部で設計のことがよくわかる若い技術者に頼んでダブルチェックを行うことで、誤った判断の防止が可能になります。そのためには別途、費用を積む必要があります。

――突然、地下が陥没することに、国民から不安が沸き起こっています。

木村幹事長 一定の精度で調査する手法については現在では開発が進んでいます。こうした技術開発を積極的に導入し、空洞化のハザードマップをしっかりとつくっていく必要があると考えます。空洞化は難しい課題で、若い技術者が積極的にチャレンジできる問題の一つだと考えています。

今回の検討会で検討された内容の一つに堤防の中に水道ができて、越水ではなく堤防が下から崩壊するという事例がありました。この問題についても若い技術者が解決に向けぜひチャレンジしてほしいです。

地盤改良に興味があるのですが…。

固化材で柱状改良した時に出る固化材が混じった土は産廃になるのでしょうか?

また建設残土のデータベース(コブリス等)で検索できる無料で引き取ってくれるストックヤードに引き取ってもらえるのでしょうか?

この業界にきて1年未満の初心者で的はずれな質問かもしれませんが回答できる方がいらっしゃれば回答お願いします。