淀川大堰閘門事業の経緯、目的とは

国土交通省近畿地方整備局は、2025年4月に開幕する大阪・関西万博に合わせ、淀川大堰閘門事業を進めている。この事業は、琵琶湖から大阪湾に流れる淀川の河口約10km地点に設置された淀川大堰に閘門(こうもん)を新設するもので、完成すれば、輸送船や観光船といった船舶による舟運(しゅううん)が可能になる。

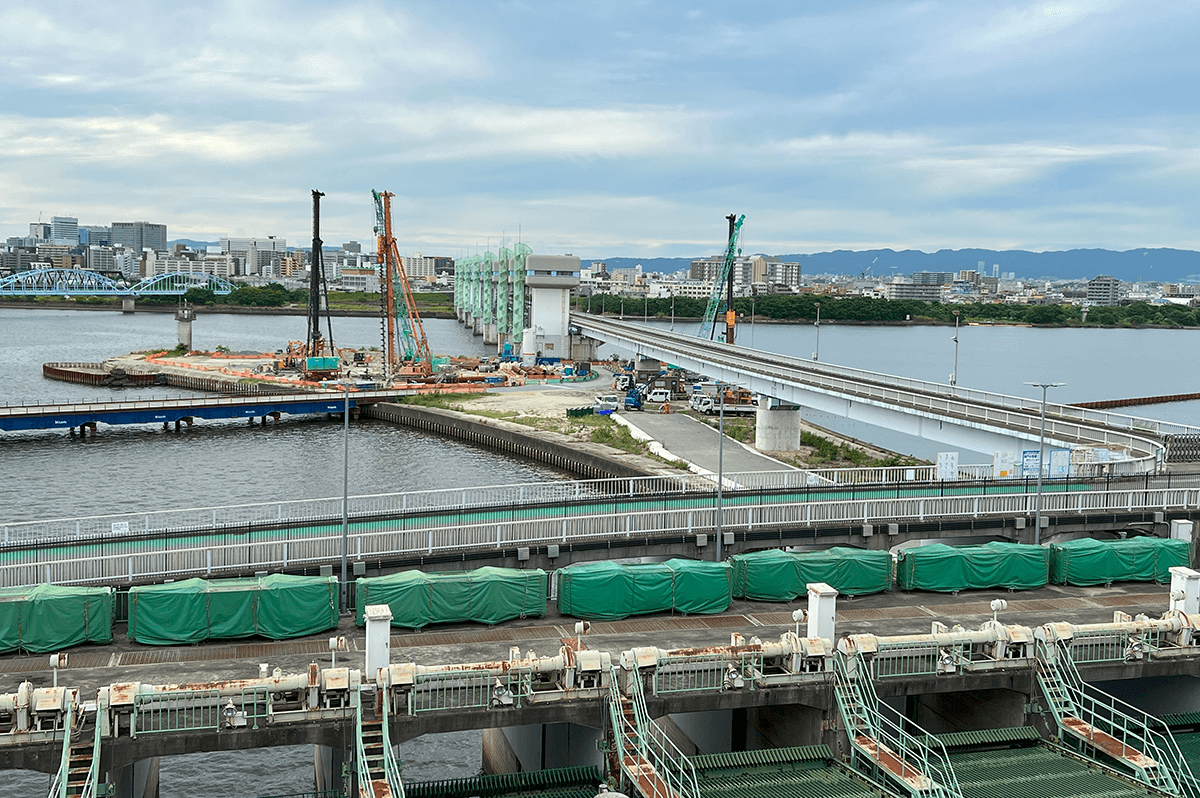

今回、同事業の現場取材をする機会を得た(取材時期は2023年7月下旬)。まずは、現場を工事監督する同局淀川河川事務所毛馬出張所の荒木渉さんに事業概要や進捗などについてお話を聞いてきた。

淀川の水運を復活させる、あまり例のない事業

現場の様子(2023年7月時点)

――淀川大堰閘門事業の経緯について教えてください。

荒木さん 明治時代は、淀川には船が往来していました。その後、鉄道や自動車といった陸上交通網の発達に伴い、徐々に衰退していきました。

舟運復活の契機となったのが、阪神淡路大震災でした。震災により、陸上交通網がマヒしてしまった中、舟運が復旧作業に活躍しました。そのほかにも、近年は、支川である大川から定期的に観光船が行き来しているということもあり、一層の淀川舟運に対する機運が高まりを見せるようになりました。

淀川には淀川大堰というものがあります。この淀川大堰の目的の一つが、都市用水などの取水や維持用水を流すために、上流側の水位を保つことですが、上流と下流の水位差によって、船が行き来することができなくなっています。船が上下流を通行することができるようにすること、これが淀川大堰閘門事業の目的になります。

――直轄河川に閘門を整備するというのは、先例があるのですか。

荒木さん これだけ規模の大きな閘門整備はあまり例がないと思います。

――事業の概要はどうなっていますか?

荒木さん 淀川大堰の左岸側に閘門を令和3年度から整備しています。現在は、閘門や水路といった構造物を支えるための基礎工事として杭を打っています。あとは、航路を掘削するための前段階として矢板を打っています。大阪・関西万博が始まる令和7年4月までの完成に向けて工事を進めているところです。

設計段階からBIM/CIMを活用

――これまでの進捗としてはどうですか?

荒木さん いろいろと課題がありますが、目標に向けて着々と進めているところです。

――出水期の制約はありますか?

荒木さん 閘門本体の構造物の施工については、出水期から外していますが、掘削工事や杭打ちなどの基礎工事については、治水上の安全が確保されるという意味合いから、出水期も作業を行なっています。

――工事のピークはどうなっていますか?

荒木さん 出水期が終わる11月以降の見通しです。

――この事業を進める上で配慮していることはありますか?

荒木さん 作業場所の近くには住宅が密集している場所もありますので、休日や夜間に作業する場合は、前もって住民の方々にお話をして、ご理解をいただくよう気をつけています。

――いわゆるBIM/CIM発注ですか?

荒木さん 設計段階から3Dデータを作成していますが、このデータを活用し、施工の進捗などについても情報共有しながら、工事を進めているところです。