国土交通省はこのほど、第12回建築BIM推進会議(委員長:松村秀一 早稲田大学理工学術院総合研究所研究院教授)を開催し、建築BIM環境整備部会をはじめとした各部会や関係団体での活動状況を報告した。国土交通省はBIMによる建築確認の環境、データ連携の整備や維持管理・運用段階のデジタル化の3本の柱を社会実装に向けて具体的な検討を推進中だ。

部会の中に設置した審査タクスフォース(TF)では、2025年度中のBIMによる図面審査開始に向け、2023年度はそのルールや実現するためシステムの仕様を検討した。BIMデータから出力されたPDF図面とIFCデータ(CADデータモデルのファイル形式)の提出により図面間の整合確認を一部省略し、審査期間を短縮するなどの成果を得た。2024年度は詳細な制度設計、マニュアルの整備やシステムの開発を進める。

次に、標準化TFは、異なるソフトでも支障のないデータ連携活用に向け、BIMの属性環境の標準化に取組む。2023年度では入力者やソフトウェアによらない表記方法を共通化することで、設計・施工・維持管理の各分野間やソフト間でのデータ相互運用を可能とし、分野を横断して一気通貫にBIMデータを活用できる環境を整備した。

BIMを通じて建築データの利用促進

また、国土交通省は2023年8月に「建築BIMを通じた建築データの活用のあり方に関する検討会」(座長:松村秀一 早稲田大学理工学術院総合研究所研究院教授)を設置、これまで4回の会合を重ねた。データプラットフォームとして建築データの取扱いルールが未整備であり、建築 BIMを活用した建築データを整理・蓄積・活用するという状況には至っていない点を考慮し、「建築BIMを通じた建築データの活用促進ガイドライン(仮称)」の策定を目指す。

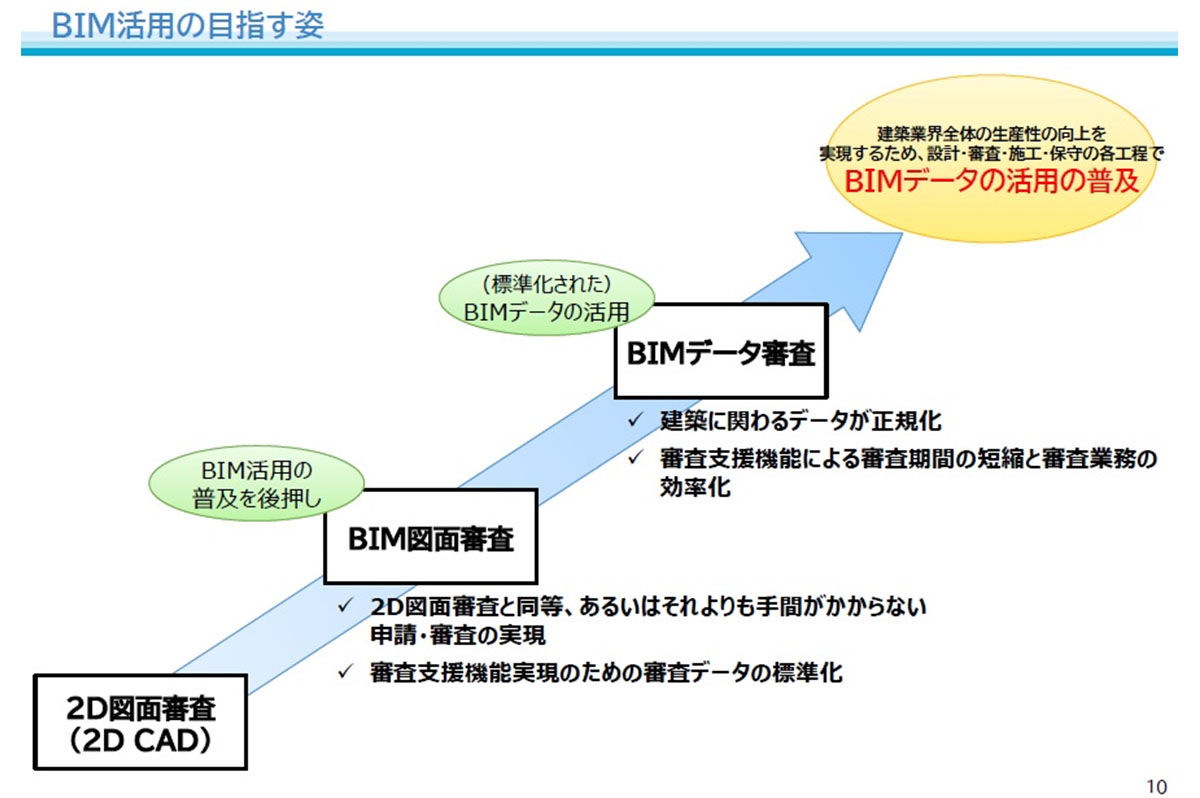

BIM活用の目指す姿 / 第12回建築BIM推進会議資料

ガイドライン策定の基本的な考え方では、「さまざまな社会環境が変化している中、建築分野で求められるものは生産性や建物の性能向上と建築物の情報開示」と3点を示した。この中で「建築BIMを通じた建築データの活用」とは、静的データ、蓄積記録データ、リアルタイムデータやインデックスデータを蓄積しつつ、連携・活用する一連のフローとまとめた。

国土交通省はBIM図面やBIMデータの審査の社会実装を経て、建築業界全体の生産性の向上を実現するため、設計・審査・施工・保守の各工程でBIMデータの活用の普及を目指す。国土交通省の説明後、各団体の活動状況の説明があったため、施工関係団体や発注者が語った内容の要旨をまとめる。