建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の一括改正案は、6月7日の参議院本会議で可決、成立した。建設業の担い手確保に向け、労働者の処遇改善に向けた賃金の確保と下請事業者までの行き渡り、資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止、働き方改革や現場の生産性向上、著しく短い期間を工期とする請負契約の禁止、監理技術者選任に関する規制の合理化などの措置が盛り込まれた。改正法は公布から1年半以内に順次施行する。

本会議では国土交通委員会の青木愛委員長が改正建設業法・入契法の趣旨と審議経過を説明し、国土交通委員会では全会一致で可決し、また11項目から構成する付帯決議も採択したことも報告した。

今後のスケジュールとしては、9月から中央建設業審議会にWGを設置し、「標準労務費」の基準作成を検討、国土交通大臣による工事請負契約の締結状況などの調査権限、労務費基準勧告権限を施行。12月には処遇確保努力義務、変更条項記載の義務化、技術者配置規制の合理化やICT現場管理努力の義務化などを行う。

今回は、建設業法と公共工事入札契約適正化法(入契法)の改正法についてポイントを紹介する。

処遇改善、労務費のしわ寄せ防止など盛り込む

中央建設業審議会・社会資本整備審議会基本問題小委員会は、2023年9月に中間とりまとめを行った。内容は、建設業が持続的に発展していくためには新規入職者を増やし、担い手の確保・育成が不可欠とし、資材価格高騰や時間外労働にも適切に対応し、適正な請負代金・工期が確保された請負契約のもとで適切な建設工事の実施が欠かせないとの認識に立った。

そこで、①請負契約の透明化による適切なリスク分担、②適切な労務費の確保や賃金行き渡りの担保、③魅力ある就労環境を実現する働き方改革と生産性向上などの分野で建設業法の改正を視野に入れるべき施策をまとめた。

これを受け、国土交通省は改正建設業法のとりまとめに動き、①処遇改善、②資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止、③働き方改革と生産性向上を、また「建設Gメンによる請負代金の取引適正化に向けた監視体制の強化を示した。

改正建設業法・入契法のポイント

改正法のポイント1 技能労働者の労務費を確保

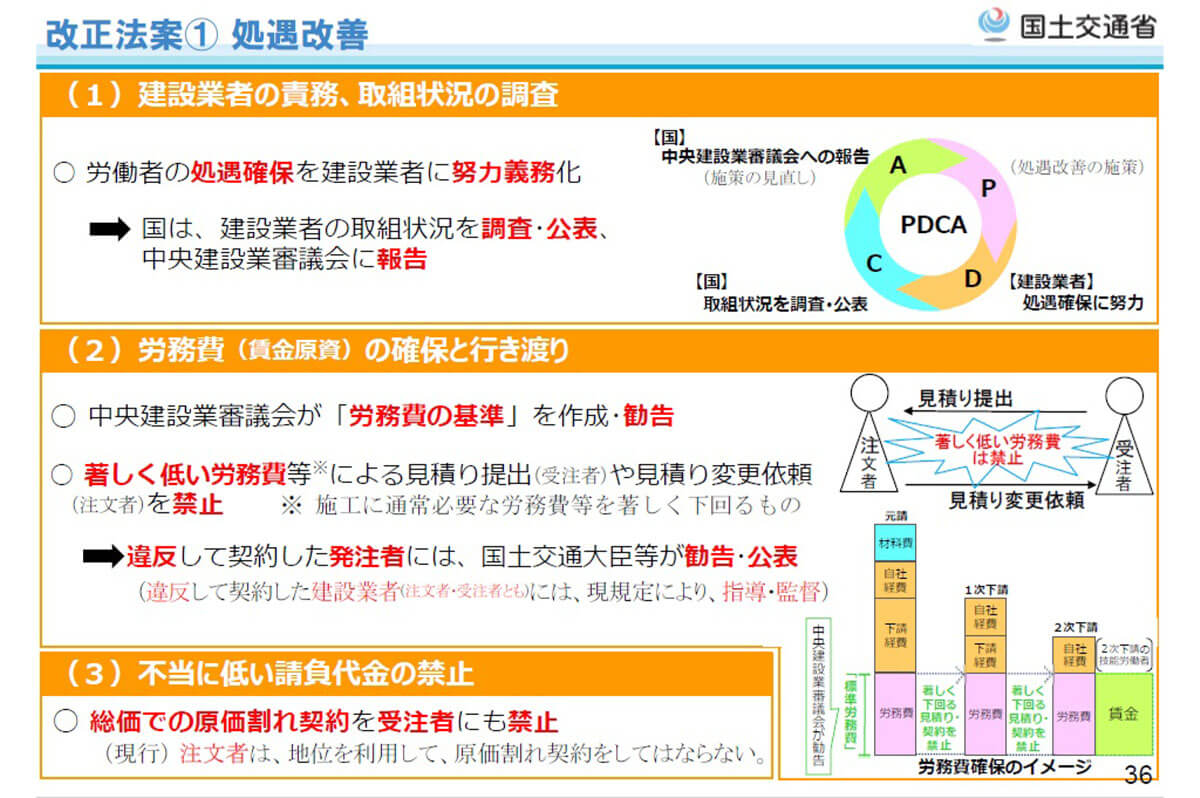

改正法のポイント1 処遇改善 / 国土交通省

処遇改善では労働者の処遇確保を建設業者に対して努力義務とし、国は建設業者の取組み状況を調査、公表し中央建設業審議会に報告する。労務費の確保では、中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成・勧告する。この「労務費の基準」を物差しとし、著しく低い労務費(施工に通常な必要な労務費を著しく下回るもの)による、受注者の見積り提出や逆に注文者の見積り変更依頼を禁止。違反して契約した発注者には国土交通大臣らが勧告・公表する。さらには、不当に低い請負代金の禁止を明記。現行法では、「注文者は地位を利用して、原価割れ契約をしてはならない」としているが、これを総価での原価割れ契約を受注者にも禁止した。

これらにより労務費がしっかり確保され、技能労働者に対して賃金が行き渡る仕組みを構築する。「労務費の基準」では適正な工事実施のために計上されるべき労務費を中長期的に持続可能な水準で設定する。標準的な労務歩掛の設定では、行政、建設工事の受発注者の関係者から十分に意見を聞き、検討を進める。「標準労務費」の作成では中央建設業審議会にWGを設置し、検討していく。

改正法のポイント2 資材高騰の労務費へのしわ寄せ防止

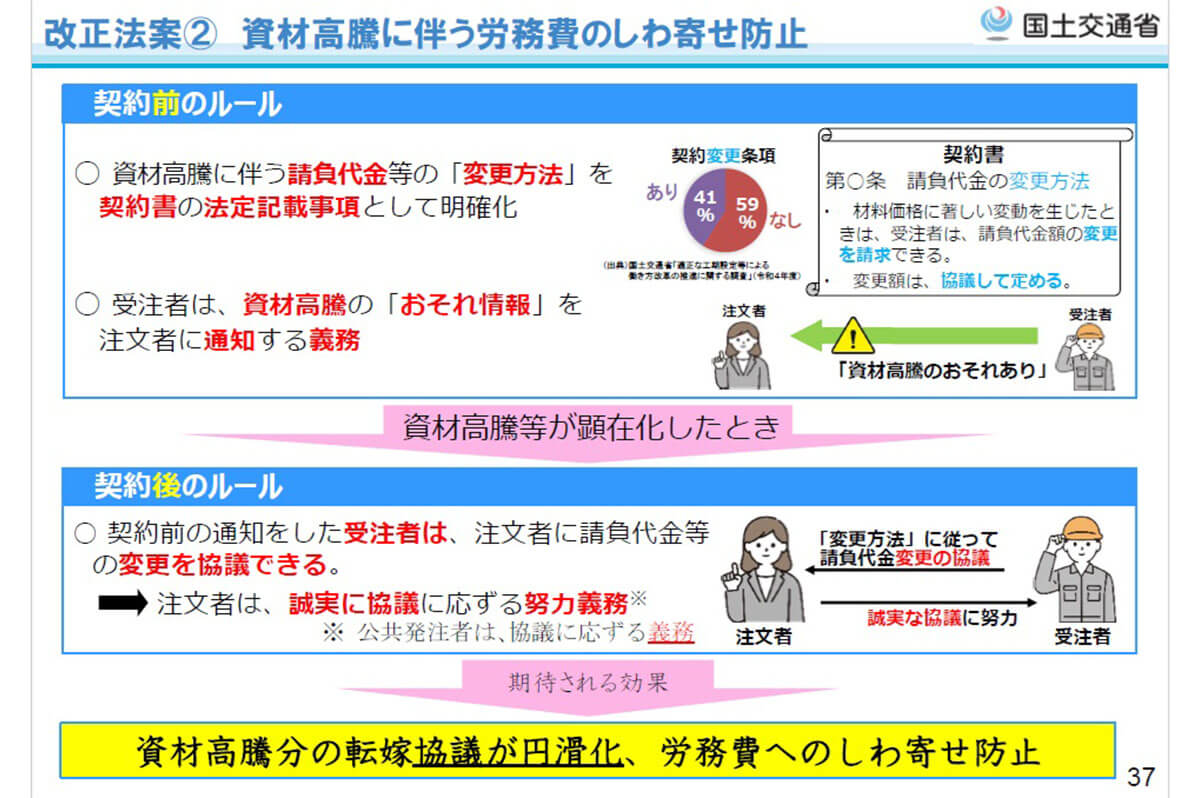

改正法のポイント2 資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止 / 国土交通省

資材高騰に伴う労務費のしわ寄せ防止を示した。まず契約前のルールでは、資材高騰に伴う請負代金の変更方法を契約書の法定記載事項で明確化し、受注者は資材高騰のおそれ情報を注文者への通知を義務とした。

国土交通省の「適正な工期設定等による働き方改革推進に関する調査」(2022年度)によると、契約変更条項の有無のアンケートでは「あり」が41%、「なし」が59%だった。そこで、契約後に資材高騰が顕在化した際は、契約後のルールとして、契約前におそれ情報を通知した受注者は注文者に対して、請負代金の変更の協議が可能だ。注文者に対しては誠実に協議に応じる努力義務を課し、公共発注者は協議に応じることを義務とした。

改正法のポイント3 工期ダンピングは受注者も禁止へ

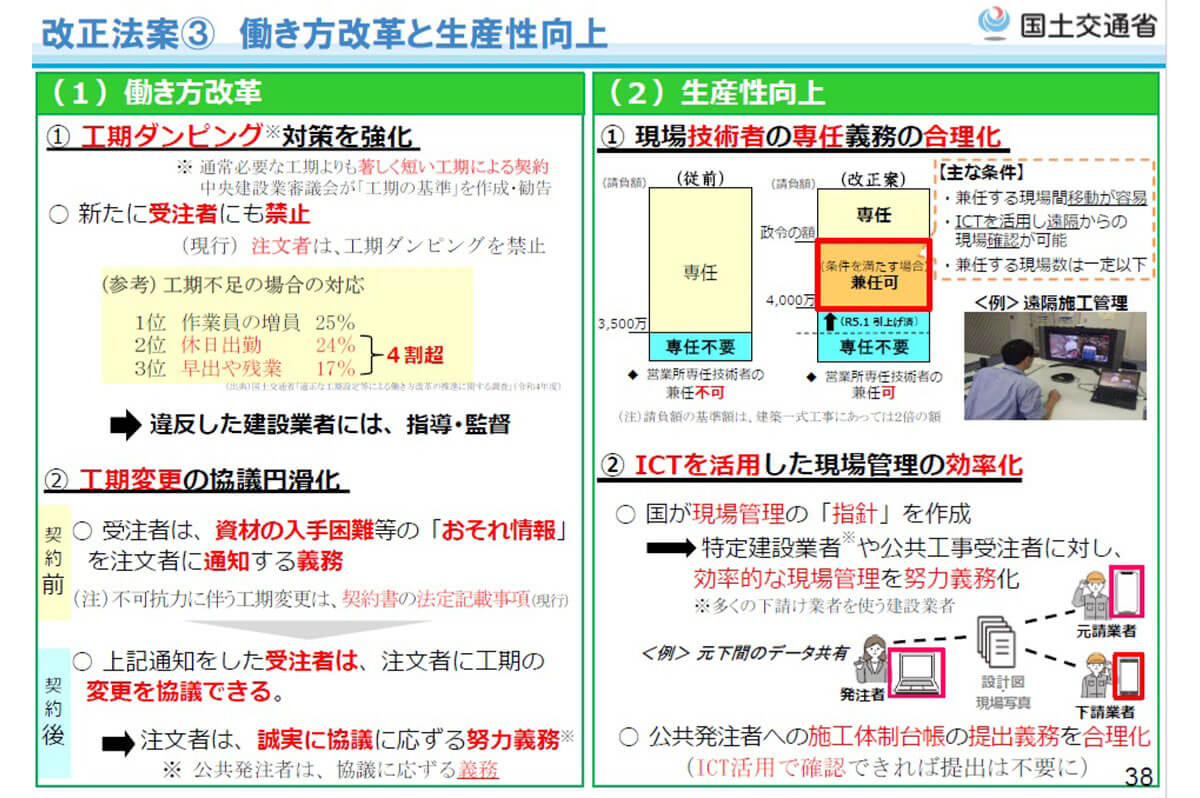

改正法のポイント3 働き方改革と生産性向上 / 国土交通省

改正法のポイントの3番目は、働き方改革と生産性向上だ。通常必要な工期よりも著しく短い工期による契約の対策を行う。すでに現行法では注文者に対しては工期ダンピングを禁止しているが、新たに受注者に対しても禁止とした。国土交通省の前述の同様の調査でも、工期不足の対応では2位が「休日出勤」、3位が「早出や残業」で合計で4割を越え、工期ダンピングは働き方改革を著しく阻害している要因となっている。

すでに中央建設業審議会は「工期に関する基準」を作成し、2024年問題を受けて同基準を3月27日に見直したばかり(「工期に関する基準」については後日リポートする)。また、工期変更の協議円滑化では、受注者は前述のように資材入手困難のおそれ情報を注文者に通知する義務があるが、通知した受注者は工期の変更も協議可能で、注文者が誠実に協議に応じる努力義務を課し、公共発注者は協議に応じることを義務とした。

生産性向上では、現場技術者の専任義務の合理化を示した。これまで4,000万円以上の現場であれば専任を求めていたが、改正法では現場間の移動が容易であり、ICTを活用し、遠隔からの現場確認が可能などの一定の条件を設定したものの、政令の額(1億円未満を予定)では営業所専任技術者の兼任を可能とする措置を行う。また、ICTを活用した現場管理の効率化では、国が現場管理の指針を作成して特定建設業者や公共工事受注者に対して、効率的な現場管理を努力義務とした。また、公共発注者への施工体制台帳の提出義務も合理化し、ICT活用で確認できれば提出は不要になる。

さらに、改正法の実効性の確保についても本格的に動く。国土交通省は、注文者による一方的な指値発注者や請負代金の減額の有無など、請負代金や工期の取引内容の実地調査を行う「建設Gメン」の体制を拡充する。調査を従来の大臣許可業者に加え、都道府県知事許可業者も対象となり、2023年度の72名から2024年度は140名弱に増員した。

今回の法改正にあたり、参議院国土交通委員会では、参考人である岩田正吾氏((一社)建設産業専門団体連合会会長)、小倉範之氏(全国建設労働組合総連合書記次長)、小岸昭義氏(全国仮設安全事業協同組合(ACCESS)副理事長・日本建設職人社会振興連盟副理事長)から意見を聞いており、以下にその要旨をまとめる。

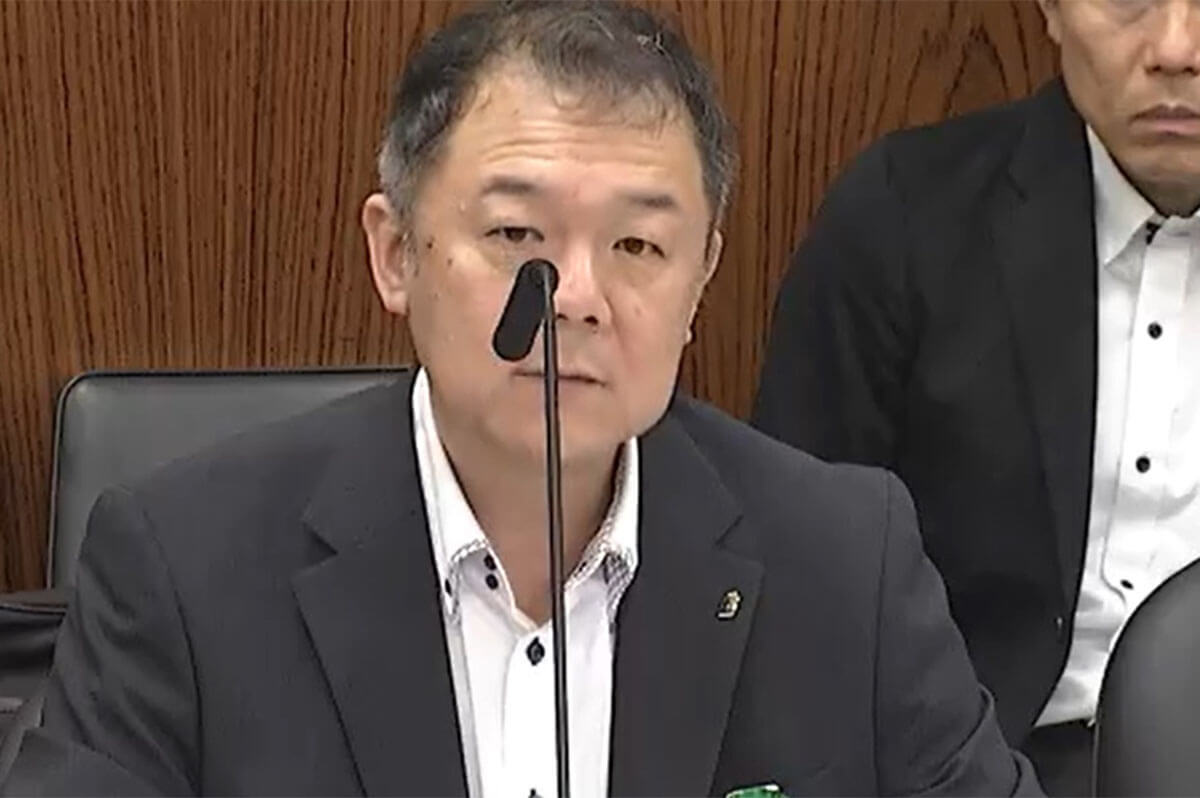

建専連・岩田会長「民間工事でも標準労務費を担保」

岩田正吾氏((一社)建設産業専門団体連合会会長) / 国土交通委員会(第十七回)

「標準労務費」という処遇改善に必要な相場観を示し、不当に低い請負代金による契約と連動した取組みに対して、画期的で今必要な法律であると業界を挙げて大変期待する。また、次の3点を要望したい。

- 公共工事はもとより、民間工事においても「標準労務費」がしっかりと担保されるようチェック体制を強固な体制に整備する。

- これらの取組みには民間発注者からの理解が最も重要。しかし契約した範囲の額でやり切って欲しいとの現場の声もある。これでは賃上げに数年かかる。国に対してはサプライチェーンと一体となって賃金を上げるマインドになるような働きかけを望む。その上で建設業法、独禁法、下請法、労働法など関係する法令を総動員し、不適切な行為には関係する省庁を総動員し、対処を願う。

- 「建設Gメン」の立ち入り調査の指導時に、現場の所長や工事長、契約窓口に対して、価格のみの競争から現場での働き方を確認してもらうなど持続可能性を考えて技能者を雇用・育成する優秀な企業への評価、すなわち質の競争のマインドとするような指導内容を求む。

これらの要望の最後に、改正建設業法を交渉の盾として活かし労務費を競争の原資にしないようお願いする。政策が実現した暁には、これから若い方に選ばれるために欧米並みの賃金を目指し、技能者が安定して働ける未来予想図を描け、働いてほしいという業界から働きたい業界へと変われるよう、一層の努力をしたい。

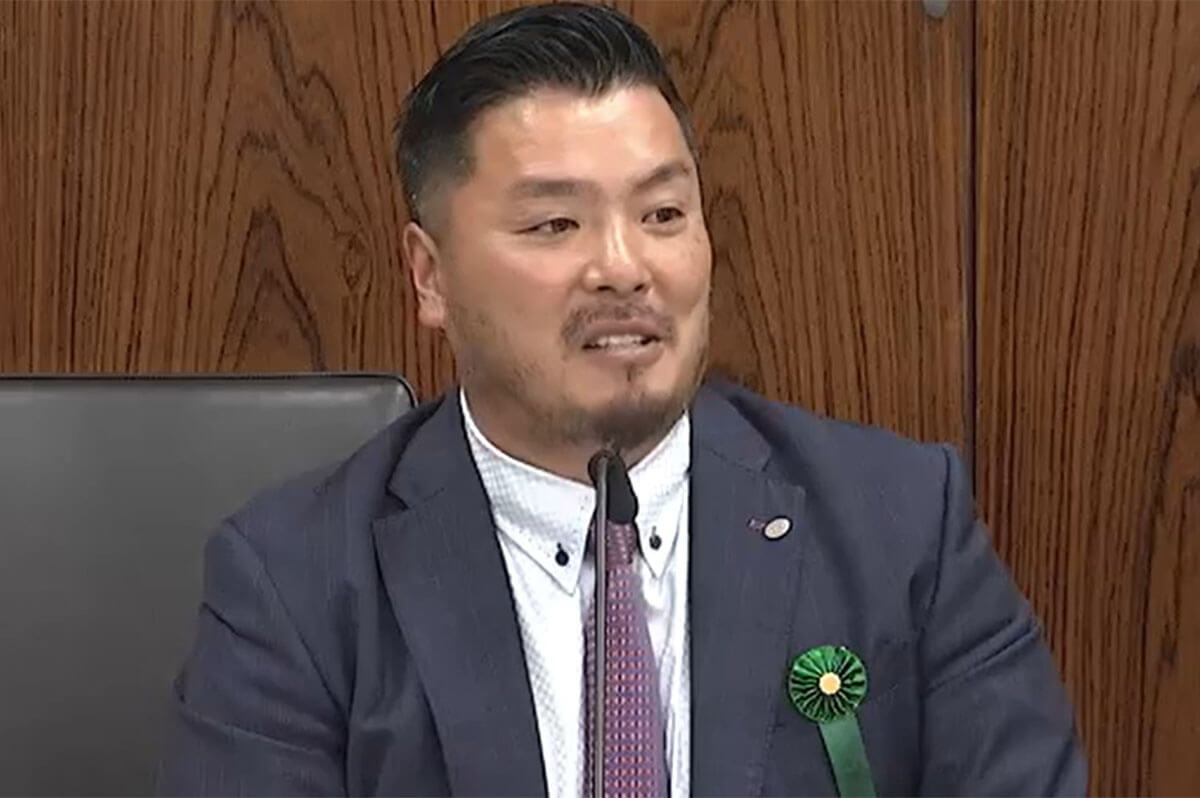

全建総連・小倉書記次長「建設Gメンのさらなる拡充を」

小倉範之氏(全国建設労働組合総連合書記次長) / 国土交通委員会(第十七回)

建設業業法が施行されても、実効性が確保されなければ十分な効果は得られない。「標準労務費」について早期に相当程度の職種・工種で示す必要があり、労務単価の水準では働き方改革対策関連法も含め、週休二日を基準とし、現場従事者の処遇改善が十分に図られる金額設定が重要だ。著しく低い労務費設定の契約の禁止に関しては、重層下請け構造となる元請け、下請け関係では受注側である下請け企業は、取引関係上非常に弱い立場にあり、不利益やしわ寄せが起こらないよう特段の配慮を望む。「標準労務費」が確保され、適切に現場従事者に行き渡るように機能する仕組みづくり、とくに個々の現場で現場従事者に対して適切な賃金が払われているかの調査・公表は極めて重要になる。

今回の改正により民間工事も含めた請負契約に対する新しいルール化が図られ、「標準労務費」や適正な工期が現場施工を担う現場従事者まで確保されれば、単価や賃金引上げ、処遇改善、担い手確保育成、働き方改革対応に必要な施策として、極めて画期的なことであり、実効性と迅速性が極めて重要なポイントである。とくに「建設Gメン」の人員は倍増されたが、建設産業規模を考えると多少心もとない。適正な調査・勧告をするには来年度以降さらなる拡充が求められる。

ACCESS・小岸副理事長「不当行為を是正できる建設Gメンに期待」

小岸昭義氏(全国仮設安全事業協同組合副理事長・日本建設職人社会振興連盟副理事長) / 国土交通委員会(第十七回)

ベトナムに関連会社があり、私は先般、現地に行った。その際、長年の友人でもある技能実習生の関係者と会い、「相変わらず日本に来たい実習生は減っているか」と話しかけると、「ほぼいない。とくに建設業はいない。ベトナム人が日本に行きたがらない理由はお金の問題だけではなく、建設業界で行われている暴力や暴言。今、ベトナム人は韓国に行きたがっている。韓国の建設業に行けば最低でも45~50万円が手に入る」との情報提供があった。賃金が隣国と比較して、半分に近い水準では日本が選んでもらえる環境ではない。

また、若者が建設業へ入職するためには障壁がある。私自身、元請けからの指値を断れない状況が多々あった。また、私の会社は足場の組立・解体を行う専門工事業者だが、足場を自社で保有している。そのため工期が伸びたときには、「足場を自社で保有しているから延滞費はいらないだろう」と言われたこともあった。こうした実態を直さずに、若い方が入職してくれるとはとても思えない。

専門工事会社の声を吸い上げる存在として「建設Gメン」などに期待している。建設業における弱者が本当に不当な扱いを受けたときに、不当な行為を行う企業が罰せられ、注意・勧告を受け、不当行為をしづらいような建設業にしてほしい。

3名の参考人の意見をもとに多くの政治家から、建設業界での処遇改善などに対する意識も高まり、今回の法改正でも前向きな意見が多く寄せられた。

なお、11項目の付帯決議は次のとおり(国会の衆議院および参議院の委員会が法律案を可決する際に、委員会の意思を表明するものとして本案となる法律案に附帯して行う決議)。

- 建設技能者の賃金水準の向上へ実態把握、労務費に関する基準の適切設定に努める。下請け事業者まで適正な労務費が確保できるよう、民間発注者の理解へ積極的に働きかけ。建設業者による材料費等記載見積書、労務費に関する基準の活用を促進すること。

- 建設技能者への適切な賃金支払いをデジタル技術活用などで確認する仕組みを検討。建設技能者の賃金水準は可及的速やかに全産業平均並みへの引き上げを達成。全産業を上回る賃金上昇率も可能な限り前倒しで達成できるよう必要措置を講じること。

- 建設業者による労務費等の内訳明示、請負代金額等に影響を及ぼすリスク情報の通知といった新たな制度の取り組みが進むよう、発注者から下請け事業者まで理解しやすく制度を周知。雛形やガイドラインの策定等で円滑に導入できる環境を整えること。

- 注文者の地位の優越で建設業者が価格高騰等に伴う不利益、リスクを一方的に被ることがないよう、独占禁止法に基づく適切な措置と実効性のある対策を講じること。

- 建設Gメンの機能や体制を一層強化。国土交通省のほか、公正取引委員会、厚生労働省、中小企業庁の関係機関一丸で監視や指導を徹底。指導等の対象行為は、受発注者に事例等を示し、取引適正化の実効性を担保すること。

- 労働者の知識・技能等を公正に評価し適正賃金の支払いが実現するよう、講じられた措置の実態を広く把握した上で公表。必要に応じて建設業者を指導するとともに、CCUSの就業履歴、能力評価判定を推進する必要な措置を講じること。

- 週休2日を確保できる工期設定が民間工事でも実現されるよう、下請事業者の実態や契約変更を含む建設工事の請負契約の締結状況を十分に調査。結果を踏まえ工期に関する基準のあり方の見直しなど必要な措置を講じること。特に後工程を担う設備工事業等にしわ寄せがおよびやすい実態に鑑み、前工程で工程遅延が発生し、適正工期が確保できない場合は、当事者が対等な立場で工期や請負代金額の変更協議できる必要な対策を講じること。合わせて週休2日の確保が賃金に与える影響を把握し、収入減少にならないよう必要な取り組みに努めること。

- 適正な工期や請負代金額の設定で、工期の長期化、費用の負担増が生じ得ることは、産業界、労働会の実務者の意見を広く聴取し、国民全体の理解を得る取り組みを推進すること。

- 技術者の選任要件は、適切な施工確保を前提に、技術の進展や関係団体の意見も踏まえ、必要に応じて見直しを行うこと。

- 3K職場のイメージを払拭、若者から選ばれる産業へICT活用など、長時間労働の是正、働き方改革に必要な取り組みの一層の強化を官民一体で進めること。

- 外国人労働者も含め全ての労働者の賃金水準が適正なものとなるよう努め、建設業における外国人労働者の増加が業界全体の賃金水準の底上げに影響を及ばさないようにすること。

「施工管理求人ナビ」では、施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

⇒転職アドバイザーに相談してみる