国家的危機になりかねない建設人材不足

日本全体の生産労働人口が減少する中、高齢化した建設従事者が次々と引退している。このままでは、インフラ整備や災害対応、メンテナンスを担う建設技術者・技能者が大幅に不足し、建設業のみならず国そのものが立ちゆかなくなる可能性がある。国土交通省も設計労務単価や生産性の向上に努めているが、建設業は賃金や長時間労働などの問題で、若者から敬遠されがちだ。

そこで国土交通省は3月20日、さらに建設業の働き方改革を推進すべく、「建設業働き方改革加速化プログラム」を策定した。同プログラムに基づき、2018年度から本格的に「長時間労働の是正」「給与・社会保険」「生産性向上」という3本の矢で、ダイナミックな施策を展開する覚悟だ。

では「建設業働き方改革加速化プログラム」とは、一体何なのか?

同プログラムの策定に携わった、国土交通省土地・建設産業局建設業課の建設業政策企画官、菅原晋也氏に話を聞いた。

「建設業働き方改革加速化プログラム」の狙いとは?

国土交通省 土地建設産業局建設業課 建設業政策企画官 菅原晋也氏

――ずばり「建設業働き方改革加速化プログラム」の狙いは?

国交省 働き方改革を通じて建設業の入職者を確保しようというのが「建設業働き方改革加速化プログラム」の最大の狙いです。

建設業の担い手は、およそ10年後に団塊世代の大量離職が見込まれています。建設業で働く60歳以上の高齢者は約81.1万人と、全体の24.5%を占めていますが、その離職した分を補うべき29歳以下の若手入職者は、その半分にも届かない約36.6万人で建設業全体の11%に過ぎません。「建設業働き方改革加速化プログラム」は、建設業の将来の人手不足を解消するための国の本気度を示しています。

年齢階層別の建設技能労働者数(国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」より)

――建設業の好景気は「2020年の東京オリンピックまで」と不安視する声もありますが、それ以降も人手不足は続きますか?

国交省 建設投資全体は、2020年以降もそれほど減少しないだろうと予測されています。防災・減災対策や老朽化した橋やトンネルなどの社会インフラのメンテナンス、さらに民間の都市開発なども見込まれています。20年以上経過したマンションも増加しており、大規模修繕工事も待ったなしです。そこで問題となるのが、こうした需要に対応できる担い手を、いかに確保・育成するかです。

建設業の賃上げ問題

――建設業は他産業よりも賃金が安いのも問題ですね。

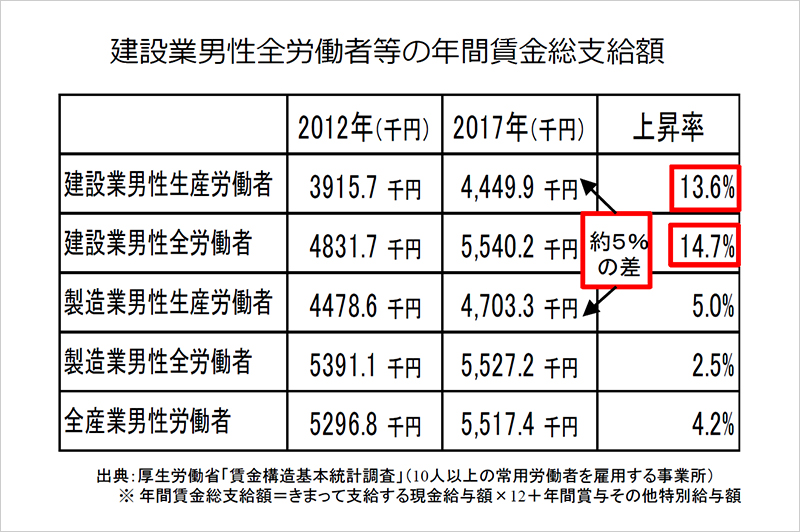

国交省 建設業の賃金は、製造業と比べて低い傾向にあります。2017年の建設技能労働者(男性)の平均年収は約444万円。一方、製造業の生産労働者(男性)は約470万円と約5%の差があります。6年連続で設計労務単価を引き上げており、2012年と比較すると13.6%の上昇になっていますが、それでも5%の開きがあるという状況です。さらなる建設業技能労働者の賃金引き上げが求められます。

建設業男性全労働者等の年間賃金総支給額 (国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」より)

また建設業ならではの課題として、建設技能労働者の賃金のピークが45歳~49歳で、その後、年をとるにつれて給与も下がるという点があります。一方、製造業の賃金のピークは50代ですので、建設技能労働者も経験に応じた給与を確保する必要があります。

建設業生産労働者の年齢階層別の賃金水準 (国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」より)

そこで、今秋から稼働する「建設キャリアアップシステム」では、建設技能労働者の経験や資格、マネジメント能力などを4段階で評価し、そのレベルに応じた給与処遇を実現する方針です。「建設キャリアアップシステム」は今後5年間で、全ての建設技能労働者(平成29年時点で331万人)の加入を目指します。

――設計労務単価を引き上げたのは素晴らしいですが、下請会社まで行き渡っていないという指摘もありますが?

国交省 その点に関しては、石井啓一国土交通大臣が3月27日に「公共工事と民間工事を問わず、建設業の担い手確保のために、目に見える形で賃上げを実現して欲しい」と、日本建設業連合会や全国建設業協会、全国中小建設業協会、建設産業専門団体連合会に対して、直接要請しました。その他の団体も含めて、108の全ての建設業団体に文書で要請しました。引き続き設計労務単価の改訂が下請会社にも浸透するよう、建設業団体に対して具体的な取組を求めていきたいと考えています。

建設業の社会保険未加入問題

——賃金だけでなく、社会保険の加入率も問題ですよね?

国交省 社会保険の未加入問題については、国土交通省で取り組みを開始してから約6年が経過し、成果が出ています。公共事業労務費調査によると、建設業の3保険(雇用保険・健康保険・厚生保険)への加入率は、2011年10月の段階で84%だったのが、2017年10月では97%まで増えました。しかし、その内訳を見ると、元請企業では98.2%の加入率であるのに対して、3次下請企業では90.5%と、下位の下請企業になるほど加入率が下がるので、まだ努力が必要です。

国土交通省の公共工事では2017年4月以降、2次下請け以降の企業にも3保険への加入を義務付けています。ただ、国や都道府県レベルでは、社会保険加入対策が進んでも、市町村レベルではまだまだ課題があると感じています。

――「建設キャリアアップシステム」でも、社会保険未加入への対策をしますか?

国交省 建設技能労働者の属性情報として「建設キャリアアップシステム」の中に、社会保険の加入状況も組み入れられる予定です。社会保険に加入することによって企業が競争上不利になり「正直者がバカを見る」というようなことはあってはならないことです。これまでの取組に加えて、建設業法の改正も視野に入れて、社会保険未加入の建設企業は許可・更新を認めない仕組みを検討しています。

――社会保険での法律上の適用除外、一人親方の扱いは?

国交省 一人親方で500万円未満の工事しか請け負っていない場合は、そもそも許可や更新の対象外です。法律上の加入義務がある場合、建設業の許可・更新を認めないということを検討しています。

民間工事でも徐々に「社会保険の未加入業者は、下請で使いません」という誓約書を、元請のゼネコンが発注者に提出する動きも始まっています。このような動きが拡充していけば、未加入業者は現場に入れなくなります。今後、官民を問わず工事現場から社会保険未加入業者は徹底して排除されていくでしょう。

ただ、地方の小さな地域建設企業レベルでは、もう少し時間がかかるかもしれません。しかし、全国建設業協会の近藤晴貞会長も「会員企業も下請企業もみな加入業者とする」と発言されているので、地方への浸透もあと一歩だと思います。

――建設業界の下請構造が社会保険未加入の原因では?

国交省 下請の下位にいくほど、法定福利費を受けられない実態もあります。「建設業働き方改革加速化プログラム」でも、重層下請構造の改善の検討が盛り込まれており、今後具体的な方策を検討していく方針です。

例えば、京都府や埼玉県が発注する土木工事では、下請けを2次や3次下請企業までに限定しており、その次数を超えた場合、合理性がなければペナルティーを課すという措置を実施しています。こうした事例も参考になると考えています。

また、建設業の働き方改革を進める中で、「建設業は重層下請構造で、ブラックボックス化している。間接経費など余計は費用がかかっているのではないか」という声もいただくようになっています。生産性向上の観点でも、下請の次数を減らす取組が求められています。

週休2日に伴う賃金減少を「国が補填」

——建設業の休日が少ない、という問題については?

国交省 建設業は全産業平均と比較して、年間336時間も多く働いています。製造業と比較しても年間105時間も労働時間が多いです。その主な原因は、他産業では当たり前になっている週休2日をとれていないからです。

建設業等の年間総実労働時間の推移(国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」より)

そこで国土交通省、農林水産省、防衛省の直轄工事では、率先して「週休2日対象工事」を発注しています。国土交通省が2017年度に実施した「週休2日対象工事」の件数は約2,550件でしたが、2018年度はさらに増やします。地方公共団体に対しても、実施件数の拡大を働きかけています。

建設業における休日の状況(国土交通省「建設業働き方改革加速化プログラム」より)

——週休2日にすると、建設技能労働者の賃金が減少してしまう問題については?

国交省 2018年度から現場閉所の実績に応じて、労務費最大1.05、機械経費最大1.04、共通仮設費最大1.04、現場管理費最大1.05を補正します。

――3月1日から新しい設計労務単価が適用されていますが、週休2日の実施が確認できれば、さらに上乗せしてくれるという理解でよろしいのでしょうか?

国交省 週休2日の実施が確認できれば、労務費が上乗せ補正されることになります。建設技能労働者の賃金体系は日給月給制が多く、週休2日になると賃金が下がるというマイナスの面もありますが、そういった点の解消につながればと思います。また、共通仮設費や現場管理費も現場の実態を踏まえて、補正率の見直しが行われています。

これらに加えて新たに週休2日を達成した企業についても、工事成績評定の加点などの措置を取ることも盛り込んでいます。こうした取組みを、国土交通省以外でも実施してもらうように、地方自治体にも要請しているところです。

——国と地方自治体との温度差はないですか?

国交省 週休2日モデル工事に取り組んでいる地方自治体は増えていますが、まだ共通仮設費の補正などについては道半ばです。今後、国土交通省の各地方のブロック毎に行う監理課長会議などで、「建設業働き方改革加速化プログラム」の実施を促していきたいと考えています。

——民間工事では、発注者の理解が必要ですが?

国交省 民間工事の工期設定の際に参考にしてもらうため、昨年8月に「適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定しました。これは受注者と発注者が相互に協力しながら取り組むべき事項をまとめたものです。そして昨年秋以降、電力・鉄道・不動産・ガスなどの民間発注団体と連絡会議を開催し、実態調査を実施したり、ガイドラインに基づいた週休2日工事の取組を促したりしています。

現在は、国の補助金を受けている民間工事など、モデル工事になりそうな案件を模索している段階です。また、今年度の上半期中には、この「適正な工期設定等のためのガイドライン」を改訂し、国直轄工事での最新事例や、民間発注工事での留意事項などを新たに盛り込んで、より民間工事で活用しやすいようにします。

中小建設企業の生産性向上を促す「積算基準の改訂」「書類簡素化」

――「建設業働き方改革加速化プログラム」における、生産性向上の位置づけは?

国交省 週休2日のための工期を設定すると、どうしてもこれまでより工期が延びる可能性があります。それを全て発注者に負担をかけるのではなく、建設業界にも生産性向上の自助努力を促したいと考えています。中小建設企業ではICT活用に積極的でない企業もあることが課題なので、ICT活用を後押しするために、公共工事の積算基準を改善しています。例えば、ICT建機のみで施工する単価を新設し、稼働実態に応じた歩掛かりを設定しています。

——現場監督からは提出書類の簡素化を求める声が多いです。

国交省 タブレットによるペーパーレス化やウェアラブルカメラの活用のほか、施工時の工事成績評定要領や共通仕様書の改定などの施策を今回盛り込んでいます。

――技術者が将来的に先細りする中、「主任技術者の配置要件」は現状維持が可能ですか?

国交省 今は1次下請企業、2次下請企業、さらに下位の下請企業でも、主任技術者を配置していますが、下請の重層化に伴って指揮命令は不明確化し、形骸化している実態もあります。下請企業が共同で施工するような場合に、1次下請企業が主任技術者を配置すれば、下位の下請企業は主任技術者を置かなくても良いという案を検討しています。

——建設現場の働き方改革は、これからが本番ですね。

国交省 国交省だけの取り組みでは、建設現場の働き方改革は進みません。「建設業働き方改革加速化プログラム」は、建設業団体はもちろん、発注者、個々の元請企業、下請企業が一緒になって初めて完成するものです。そのための環境づくりに、国としても全力で取り組んでいきます。