自己満足に終わっている緑化の施工管理

その結果、今ではバッチ分の総数量の種子を注文して、それを現場でバケツに混ぜるだけ(笑)

計量も現場で調理秤つかってやってます。端数は切り上げです。

植生工 バッチ管理 現場でバケツに混ぜるだけに

細かい事やっても自己満足だけに終わっている気がして(笑)。この程度で良いのではないかと?

(このバケツにまとめてどーばーってやっている時も、こまめに混ぜてとか、バケツサイズ小さく分けてだとかやっていましたけど)

コストも掛からないし、役所もそこには(緑化)にはあまり興味無いし(笑)。

緑化に関しては特に興味なさげな役所も多いですからね。

われわれ法面屋は生えなかったらどーしよかな?って勝手に思っていますが、私たちの年齢(経験)になるとそれも麻痺してる??(笑)

播種量計算を5㎝で行い、それが不陸が酷いところでラス網隠して厚くなったら計算通りじゃなくなるんですよ?

だったら厚み管理をしっかり行う方が設計通りじゃないですか?(スペーサーつかうとか)

役所に法面緑化サービス

獣害さえいなければ種子が無くても生えます!

コレは昔実験したんです。

基本的に人工的なモノよりも、自然の方が圧倒的な強さを見せつけてくれます。

実験は、災害現場で指定の施工箇所以外に、30m2ほどの法面を緑化サービス(役所に)したんです。

肥料だけ入れて種子無しで施工しました。

先にサービス箇所を無種子で施工後、設計箇所を施工しましたので完全無種子です(時期は夏)。

92%の利用者が給与アップを実現 土木施工管理の求人[PR]

その結果、1ヶ月~2ヶ月は何も生えていませんでしたが、3ヶ月頃から在来種が生えてきて、半年程度である程度隠れるまでに。

施工箇所は牧草でイッパイでした。が、冬になると明らかに色が違います。

無種子の部分は在来種でイッパイですが、設計箇所は枯れた牧草状態です。

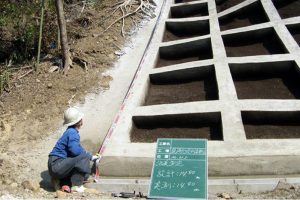

法枠工 枠内緑化

緑化での初期法面保護の意味もわかりますが、そこまでシビアにする必要も無いと言うことです。

もっと言えば、初期緑化するよりも在来種が根付くまで耐えれれば良いと言う事になると、種なし肥料袋付き植生マットで良いんじゃね?って思ったりもします。(世の中にそんなのある?)

土壌に養分があれば植物が生えないわけ無いんですから!

細かく施工管理していくと結果どうでも良くなる

私はトコトン細かくやった結果があるのでこんな感じになりましたけど、やった事無い方は一度やってみるといいですよ?(笑)

あんまり意味を成さない事がよく分かります。

元来細かくしたい人はいますが、それはそれで別の話です。

ケースバイケースでそういう監督の考えも一理という事ですね。

※この記事は『新エンタの法面管理塾』の記事を再編集したものです。

法面屋では無いですが、わたしも昔これでもかってくらいやりました。

なんのためにやるのかという事に重点を置くと、現行の管理基準で結果的に無意味だなと思うものは多々ありました。

日本の建設業の生産性が悪い一因ですね。まあ発注者に言っても聞く耳持ってもらえないのでやりますが、、、、