i-Constructionを牽引する地方建設業

i-Constructionの取り組みは、いままさに地方の建設会社が中心となり、制度拡張やさらなる技術発展も含めて引っ張っている。

大手企業よりも地方建設業のほうが「普段使いできるICT」の使い方を見つけてきており、そのような使い方を考えられる発想の転換、柔軟な思考回路を持っている。

前向きなチャレンジ精神を含め、「何をするか」ではなく「何ができるのか」「どこまでできるのか」という流れを作り上げる彼らのパワーこそ、日本の建設業全体を支える源のような気がする。

これらの先進的な取り組みについて、全国の建設業は真摯に受け止め、自らの取り組みをさらに見直し、「何ができるのか」「どこまでできるのか」を自らのこととして考えよう。そうすることが、次のi-Construction施策につながっていく。

そしてぜひ、あなたも第3回目のi-Construction大賞に応募してはどうだろうか。大賞や受賞されることを祈る!

・・・次回は「i-Constructionの第二章は始まっていた」と題して書いてみたい。あくまでも私見であるが、どんな結論に到達するか、楽しみである。

(つづく)

これからは地方の時代!まさにそう!元気貰いました!

良い記事ですねーこういうこと言わないとね

ホンモノは地方に多いのは感じますねー

こうでなくちゃ!ですね^_^

正治最高ですwww

建設業に夢がないというのは間違いだな。

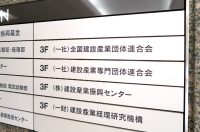

天下り団体をどうにかしないといけない!

結局シリーズ通して普及しない問題点には触れないんですね。

残念です。

i-Construction大賞ねらってます

i-Construction導入の目的をきちんと考えてから導入すべきだと私は考えます。工期短縮・生産性向上による休日確保のいわばツールとしてのものであり、やはり、品質的によいものを発注者に提案する、プレゼンと認識しています。いいものをi-Construction導入で本来は可視化できないものができるのですから