「見て覚えろ」は育成の放棄

――しっかりと選考し、採用した若手の育成については。

田尻 私は大工出身で見習いから始めましたが、当時は文字通り、「見て習え」でした。この手法は、特殊な技術を継承する際には効果があります。たとえば、宮大工は厳しい世界で手取り足取り教えてくれません。宮大工には見よう見まねで技術を次の世代に継承する見習い制度があり、そこには高いモチベーションが必要です。

ところが住宅業界では、先ほども話した通り、最初から施工管理や住宅営業で活躍したいという思いで入社する学生はあまりいません。つまり、見習い制度ではモチベーションを維持することはできないんです。

だから、私は「見て覚えろ」という育成を否定しています。会社は育成を放棄すべきではありません。

――そのほかに、他社と違う育成を行っている点は?

田尻 先輩が新人に説明する時、新人はメモを取ります。しかし、そのメモ・ノートはその新人だけの財産になってしまいますよね。そこで、弊社では教えられた側がその財産を動画やチェックリストにして、クラウド上に保存・共有してします。

弊社では、このノウハウの共有について「足跡のこし」と呼んでいます。最初から100点の精度の足跡にすることは難しい。最初は完成度が低くてもいいので、メモやノウハウを残していこうと指示しています。

それを次の世代の新人が仕事をする時に「足跡のこし」を確認し、さらに改良することで「足跡のこし」のブラッシュアップされていく。そして、自身が業務で迷ったときの道しるべになり、与えられる側から与える側に回ることにつながるんです。

新人はすぐには結果が出ないので、果たしていま自分が行っている業務は成長に向かっているのだろうか? このまま続けて望む成果が出せるのだろうか?と気持ちがブレる時が必ず来ます。

そのとき、会社から必要とされているという自己肯定感を与えることはとても大事です。今すぐに顧客に対して価値を与えることはできなくとも、指導を受ける途中での「足跡のこし」の作業は今すぐに需要がなくとも、未来の後輩や、同じ部署の同僚たちが困った時に必要なものを残しているんだ、という意識、自己肯定感につながります。

夢(家)を売るなら、自分も幸せでなければならない

――全社員参加の「理念合宿」というイベントも開催されている。

田尻 今年は新型コロナウイルスの影響で開催を見送っていますが、基本、毎年開催しています。

社員たちは、時になんのために仕事をしているのかという疑問から、仕事への高揚感が薄れることもあります。

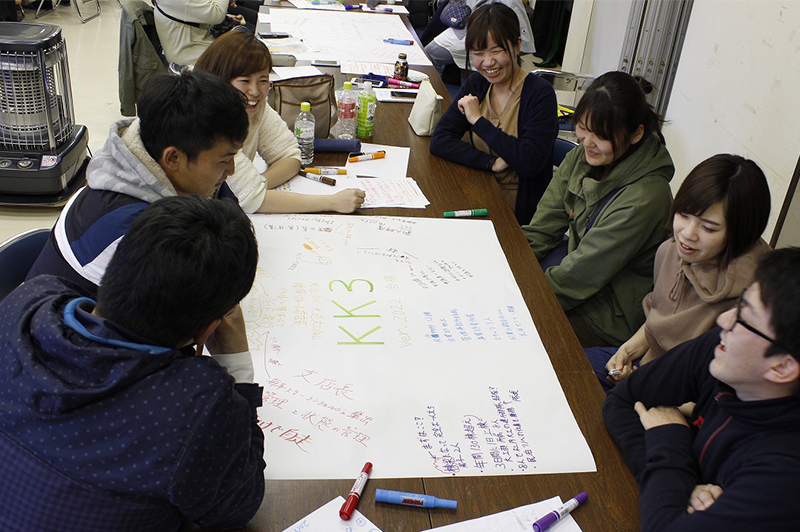

そこで自分たちの仕事の目的とはなにか、入社1年目、3年目、5年目の年次では仕事の捉え方はどう変化していくのかなどを共有しあう場として合宿を行っています。

普段、別々の部署で働いている社員はコミュニケーションを取る機会がないので、一泊二日でご飯を食べ、泊るなどの体験を共有することはチームビルディング的にも良好な効果があります。

理念合宿のようす

――女性活躍については?

田尻 弊社では職業柄、お客様満足度を追求しています。お客様に夢(家)を売る会社のスタッフは、自らも幸せでなければなりません。

奈良県の女性の1日当たりの家事関連時間は、全国1位です。就労の面から考えると、子どもの急病などの際に、休暇が取りやすい職場でなければ就労の継続が難しく、仕事と育児に1人で奮闘する「孤育てママ」が多くいます。

そこで弊社では、”孤育て応援制度”を制定し、女性が働き続けられる環境整備に積極的に取り組んでいます。社員の男女比は、約1:1。住宅・建設業界では珍しく、女性が多く活躍している職場です。

設計士の後藤恵理さん。入社後に結婚、出産を経験し、2児のママ(5歳・3歳)

女性は、ライフステージの中で結婚や出産を迎えます。その際、なるべくキャリアロスしないように、本人の希望を重視し、テレワークでの業務も認めています。

「夫の転勤で県外に引っ越すが、会社を辞めたくない!」という女性社員からの要望で、富山県や京都府といった県外でのテレワーク勤務も導入しています。

キャリアをロスすることは、本人にとっても会社にとってももったいないんです。出産が終わったら、保育園にお子さんを預け、本人が会社に戻ってきたい自己充実感を抱くことができる環境でありたいですね。

また、弊社では若い女性も多く、これから結婚と出産のライフステージを迎える女性のために、2019年6月に奈良県の建築業界では初となる企業主導型保育園を開園しました。復帰する時に、子どもを預けたくても保育園がないというケースが多いので、保育園を運営しています。

リールキッズ楓保育園

これは私の意向ではなく、1期生の女性社員が「子どもが産まれてもずっとこの会社で働きたい」という思いから実現したものです。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

✕ 図面を大工や職人が理解できず

◯ 無能設計士の物理的不能な設計を指摘してる。

悪意感じますね。自分等は悪くないみたいな。

この間は監督も無能だったので設計通り発注して施工してこうなるやろ?って分からしてやったわ。

後工程が24時間体制で死んだらしいけど。

コメント失礼します。

店舗什器、住宅造り付け家具製造、販売している新潟県見附市の家具工場です。

①共感する部分

設計図面に対しての職人の質疑の洗い出し。

足跡のこしで情報の共有。

とても再現性があり、金銭的負担も少ないやり方で明日から当社でも取り入れる気でいます。

②共感できない部分

ケータイ鳴らさないのは良いが、後々「あの時聞けば良かったなー」と思う場面も出てくるのでは?

当社では細かい部分まであらかじめ質疑で全て拾うことはできかねるので、仕上げが劣らない様に電話鳴らします。什器、家具がスペックや金額によりけりで枝葉末節だからですが…

とはいえ正直御社の様な会社に憧れます。

社長様の人柄も強い求人力になっていると思います。

最後まで拝読いただいてありがとうございました!応援しています!!

建設会社30年たちました。ハラスメント・働き方改革・IT化・電気化といろいろ時代は変わってきました。図面も手書きからCADへと進化しています。しかし内容・表現力はGOOD・BATの差がおおっくなってきているように思います。1番さん、ごもっとものとこがありますね。設計するなら具体的な工法も資料提出してほしいです。それを崩すのが施工者側です。2番さんもごもっともです。施工図に足跡残すのは大事だと思っています。携帯については、現場としては「聞いとけば…」「今聞いちゃえ…」いろいろありますが、やはり施工図で打ち合わせをすればその回数は減るはずです。やたら電話ばっかしでろくに物事を頼める状況にない人も結構見られます。事前合わせ(すくなくても施工手順だけでも)を進めれば結果的に工事全体の作業時間は縮まります。どうすんのこうすんのやってると、携帯時間と残業時間が知れづと多くなります。

まぁ昔は、その時間が施工図書いてる時間だったのかもですが…

他の関係者様のご意見参考にしていきたいと思います。