「W350計画」、環境木化都市を実現へ

住友林業株式会社の中嶋 一郎理事 筑波研究所長

――「W350計画」とは何でしょうか?

中嶋 一郎氏(以下、中嶋) 当社は、今年で創業329年目を迎えました。そして、創業から350周年を迎える2041年には、”木の価値を高める”技術で世界一となり、世界に冠たる企業となることを目指しています。この目標を多くの方々に具体的にご理解いただくために策定したものが「W350計画」です。

当社は創業時から再生可能な自然素材である木を活用し、持続可能な社会の実現を目指してきました。その中で建築の世界においては可能な限り木造建築物を多く建て、木材で二酸化炭素を吸収・固定し街に森をつくっていきたい。これを我々は「環境木化都市」と呼んでいます。

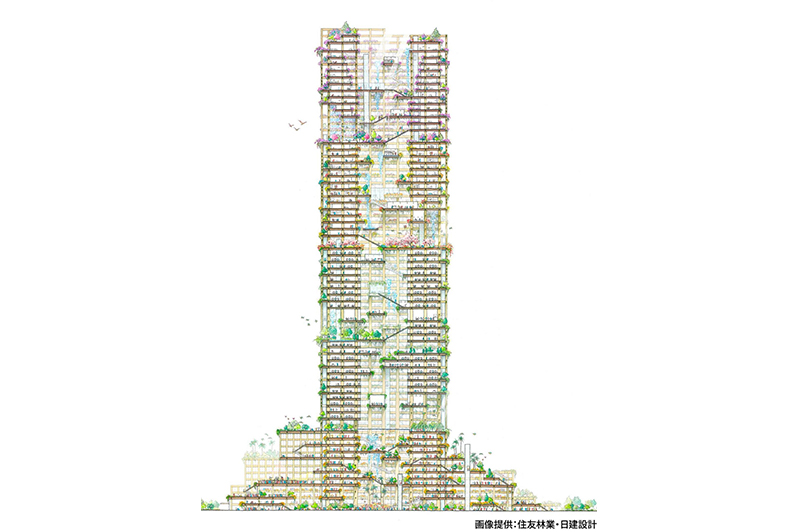

「W350計画」のイメージ図

――「W350計画」の進捗状況は。

中嶋 「W350計画」の発表からほぼ2年半が経過しました。14階建てのビルを建てる際には、2時間火にさらされても構造躯体に影響を及ぼさない部材が必要ですが、これが15階建てビルとなると、3時間耐火構造部材が必要になります。

現在、当社では2時間耐火構造部材については大臣認定のための試験に合格し、3時間耐火構造部材についても既にメドがついています。また、具体的には申し上げられませんが、100クラスのハイブリッド木造建築の構造関係に関しても、検討を行っている段階です。

実証実験も進んでおり、2019年10月には15mを超える木造ビル「筑波研究所新研究棟」が完成し、350mの木造超高層建築物を実現するためのさまざまな要素技術を導入し、基礎的な検証をしました。

この新研究棟を礎と位置づけ、現在は具体的な第一歩として、20~30m級のハイブリッド木造建築を施工するための土地も探しており、こちらもほぼメドがつきつつあります。

――要素技術のポイントは。

中嶋 高さ350mの超高層建築物を、純粋な木造で実現できるとは考えていません。適材適所の考えで、木を中心にしつつ、必要な部分は鋼材やRCを配置する想定です。主材料の組み合わせや、組み合わせた部材同士をいかにより強くコネクションするかが、この計画の要素技術になり、現在はそれぞれ動きの異なる主材料同士を合わせての挙動試験を実施し、強度の分析を行っている段階です。

完成した「筑波研究所新研究棟」でさまざまな要素技術を導入

かつ、外部周りに対しても、木と緑を活かすための緑化技術を導入します。たとえば、昨今では温暖化の影響でゲリラ豪雨やモンスター台風が日本を襲うなど、大変厳しい気象状況に晒されていますが、100mや350mでの植栽の施工方法を机上の計算数値をもとに検討しています。現在、15mの新研究棟で植栽の要素技術を実用化し、今度は20~30m級の建築物でブラッシュアップし、確認していく予定です。