建設技能実習のはじめ方

建設分野での技能実習生の失踪が多発したこともあり、2020年1月より制度が変更され、新規技能実習生の受入れ基準が強化されました。

技能実習をはじめるにあたり、重要な4つのポイント、変更された点、受入れ可能職種をご紹介します。

【ポイント1:建設業法第3条の許可】

建設業法第3条の許可を所得していなければ、これから新規の技能実習生の受入れはできません。こちらの許可は、受入れ職種以外の建設業許可でも問題ありません。

【ポイント2:建設キャリアアップシステムの導入】

受入れ企業、技能実習生ともに建設キャリアアップシステムの登録が必要になります。2024年までにすべての建設にかかわる技能者の登録が求められています。

【ポイント3:給与の支払いは月給制のみ】

技能実習生に報酬を安定的に支払うことを目的に、天候を理由とした休業も含め、使用者の都合による休業の場合には、労働基準法に基づき、平均賃金の60%以上を支払う必要があります。休業する日について、本人から年次有給休暇を取得する旨の申出があった場合、年次有給休暇としても問題ありません。

【ポイント4:監理団体への加入】

外国人実習生を企業が受入れる際には、企業単独型と団体監理型のどちらかを選択します。企業単独型は、日本の企業が直接、海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受入れて技能実習を実施する型式です。団体監理型は、非営利の監理団体(事業協同組合、商工会など)が技能実習生を受入れ、傘下の企業などで技能実習を実施する型式です。

企業単独型の場合、自社で受入れを行わなければいけないので、業界の最大手であれば可能ですが、自社での場合は難しく、ほとんど団体監理型を選択するのが現状です。各監理団体を通して技能実習生を受入れを行うことになります。

団体監理型の場合、監理団体に加入して送り出し機関より技能実習生を受入れることになります。

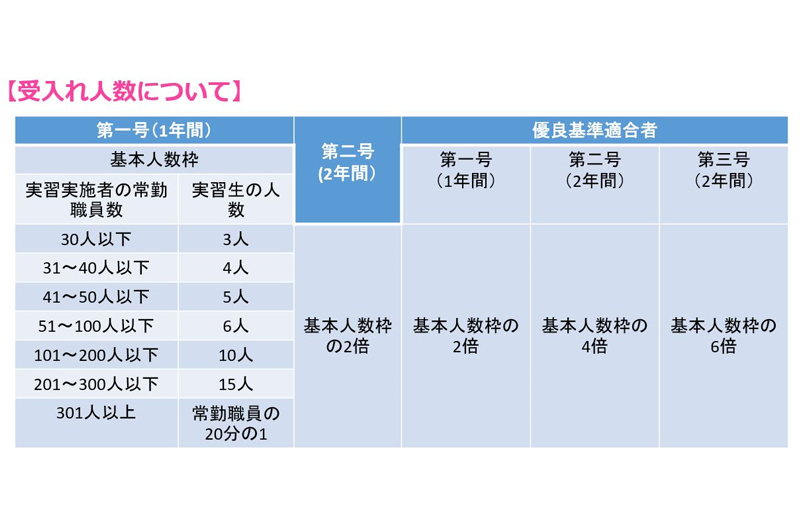

【変更点:受入れ人数の制限】

企業が受け入れられる技能実習生については、上限数が定められています。

ポイントは下記の3つです。

- 常勤職員数には、外国にある事業所に所属する常勤の職員、技能実習生、外国人建設就労者及び1号特定技能外国人を含みません。

- 下記の人数を超えることはできません。

・1号実習生:常勤職員の総数

・2号実習生:常勤職員数の総数の2倍

・3号実習生:常勤職員数の総数の3倍

※団体監理型技能実習にあっては、申請者が同条の基準に適合する優良な実習実施者であり、かつ監理団体が一般監理事業に係る監理許可を受けた優良な監理団体である場合には、「技能実習生の総数が常勤の職員の総数を超えないこと」という要件は課されません。 - 建設関係職種等に属する作業に係る技能実習生の受入れ人数の基準は、令和4年4月1日より施行されます。

※現状、技能実習1号・2号の実習生が常勤職員数より多い場合は、施行期日までに調整する必要があります。

また、理事、監事、取締役などの役員は、会社から労働の対価を得ている場合を除いては、常勤職員としてカウントすることはできません。「取締役部長」という肩書があっても、会社から役員報酬しか支払われていない場合には、常勤職員とすることはできません。「部長」としての労働の対価(給与)が支払われていれば、常勤職員としてカウントすることが可能です。

【受入れ可能職種】

建設で受入れ可能な職種は下記になります。

各職種で作業内容が決まっており、作業には必須業務、安全衛生業務、関連業務・周辺業務があります。必須業務は50%以上の作業と安全衛生業務は10%以上必要と定められています。

| 職種 | 作業名 |

| さく井 | パーカッション式さく井工事 |

| ロータリー式さく井工事 | |

| 建築板金 | ダクト板金 |

| 内外装板金 | |

| 冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工 |

| 建具製作 | 木製建具手加工 |

| 建築大工 | 大工工事 |

| 型枠施工 | 型枠工事 |

| 鉄筋施工 | 鉄筋組立て |

| とび | とび |

| 石材施工 | 石材加工 |

| 石張り | |

| タイル張り | タイル張り |

| かわらぶき | かわらぶき |

| 左官 | 左官 |

| 配管 | 建設配管 |

| プラント配管 | |

| 熱絶緑施工 | 保温保冷工事 |

| 内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事 |

| カーペット系床上げ工事 | |

| 銅製下地工事 | |

| ボード仕上げ工事 | |

| カーテン工事 | |

| サッシ施工 | ビル用サッシ施工 |

| 防水施工 | シーリング防水工事 |

| コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事 |

| ウエルポイント施工 | ウエルポイント工事 |

| 表装 | 壁装 |

| 建設機械施工 | 押土・整地 |

| 積込み | |

| 掘削 | |

| 締固め | |

| 築炉 | 築炉 |

| 塗装 | 建築塗装 |

| 鋼橋塗装 |

※外国人技能実習機構HPより作成

技能実習は 1号で1年間、2号で2年間、3号で2年間の技能実習をします。1号と2号合わせて3年間です。3号で呼べるのではく 1号2号を終えて 企業がなおかつ希望した場合に3号を申請します。通常は2号終了して帰国します。

著者です、ご回答します。

補足ありがとうございます。今後の記事に反映していきます。

特定技能1号2号の月給制のみという情報はどこからの情報ですか?

受入人数が受入企業の常勤人数を超えてはいけないとはどこからの情報ですか?

著者です、ご回答します。

国土交通省・建設人材機構(JAC)になります。

2019年7月5日に国土交通省より公布されています。

「建設関係職種等に属する作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管大臣が定める基準等(令和元年国土交通省告示第269号)」が公布され、建設キャリアアップシステムへの登録や報酬の安定的な支払い等の義務付け、受入人数枠の設定等を行うこととなりました。

国土交通省HPより

政策・仕事>土地・建設産業>建設産業・不動産業>建設分野における技能実習制度 でご覧になれます。

まちがった情報が多い気がします

著者です、ご回答します。

2の質問に回答していますので国土交通省のHPご確認ください。

著者です。

建設特定技能の月給制についてこちらご確認ください。

国土交通省HP

報道・広報>報道発表資料>5企業9名分の「建設特定技能受入計画」を初認定

○ 主な審査基準は以下のとおりです。

(1) 同一技能の日本人と同等額以上の賃金を支払うこと

(2) 特定技能外国人に対して、月給制により報酬を安定的に支払うこと

(3) 建設キャリアアップシステムに登録していること

(4) 1号特定技能外国人(と外国人建設就労者との合計)の数が、常勤職員の数を超えないこと

こちら記載しています。

質問者2・3です。

国土交通省の国際市場課に電話で確認しました。

著者さんの情報が正しかったです。

私が携わっている造船舶用工業分野と規定内容が違うとは

思いませんでした。すいませんでした。

教えて頂き本当にありがとうございました。

第2回3回も勉強させて頂きます。

著者です。

ご丁寧にありがとうございます。

特定技能は制度的に整っていないのと、各省庁が最終的な決定を出すので入管との見解違いもあります。

制度変更もいきなり有りますので定期チェックが必要です。

第2回、第3回もご期待頂ければ幸いです。

建設的なコメント欄