流域治水の推進へ「多段階リスク明示型の浸水想定図」の活用を

土木学会は4月9日、九州地方を中心に甚大な被害をもたらした2020年7月豪雨を踏まえ、激甚化する豪雨の対応に後れを取っている事実を認識した上で、洪水を軽減するに当たり流域治水推進のツールとして「多段階リスク明示型の浸水想定図」の作成・活用を目的とした技術開発を急ぐべきと声明を発表した。

また、同声明では流域治水に関わる全てのステークホルダーが実施すべきことを具体化するため、土木技術の活用を図り、土木技術者は流域のステートホルダーと連携し、地域に根差した活動を推進することも強調した。

4月9日に開催された声明発表での記者会見のもよう。会見に当たった、土木学会豪雨災害対策総合検討委員会の家田仁委員長(土木学会会長)、塚原健一幹事長(九州大学工学部土木工学科教授)、廣瀬隆正委員(三菱地所株式会社顧問)、福岡捷二委員(中央大学研究開発機構教授)

なぜ今「流域治水」への転換なのか

まず、これまで国や土木学会が取り組んできた「流域治水」について解説する。

「令和元年東日本台風」による豪雨では、河川整備基本方針で目標としている計画雨量を上回る風水害が全国各地で多発、142箇所の地点で河川堤防が決壊した。この事態を受け、土木学会は2020年1月に「流域治水」への転換を唱えた防災・減災に関する提言を行っている。

さらに、翌年に発生した2020年7月の球磨川洪水による被害も踏まえ、国の社会資本整備審議会でも流域治水の転換を唱えた答申を行い、流域治水は本格的に動き出した。同答申では、流域治水について従来の「河川、下水道、砂防、海岸等」の管理者が主体となって行う対策に加えて、河川区域や氾濫域も含めて一つの流域と捉え、その流域全体が協働し、①氾濫をできるだけ防ぐ・減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策までを多層的に取り組むことと定義した。いわば、流域全体で治水を行う総力戦へと転換したのである。

流域治水の概念図 / 出典:国土交通省

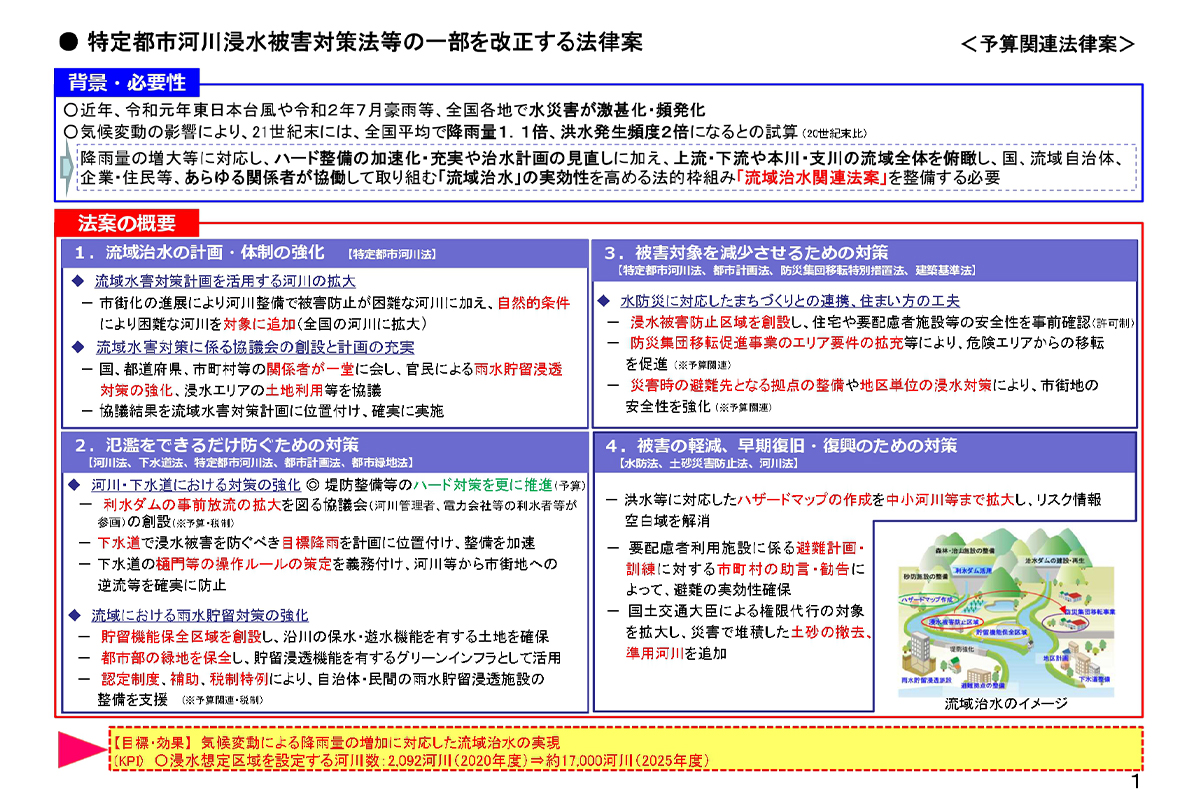

また、2021年2月2日には「流域治水関連法案」が閣議決定された。法案の概要は、①流域治水の計画・体制の強化(特定都市河川法)、②氾濫をできるだけ防ぐための対策(河川法、下水道法、特定都市河川法、都市計画法、都市緑地法)、③被害対象を減少させるための対策(特定都市河川法、都市計画法、防災集団移転特別措置法、建築基準法)、④被害の軽減、早期復旧・復興のための対策(水防法、土砂災害防止法、河川法)などを束ねる。

「流域治水関連法案」の内容 / 出典:国土交通省

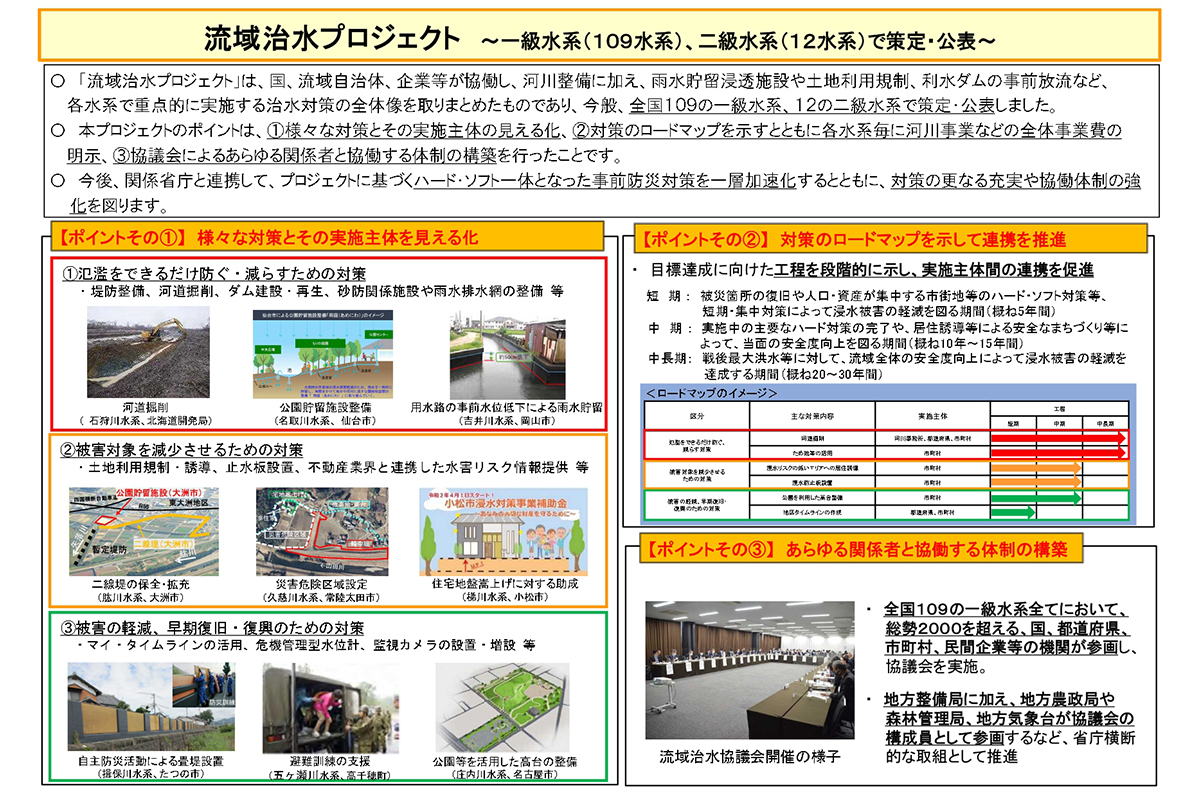

国土交通省でも、2021年3月に全国109の一般水系と12の二級水系で策定された「流域治水プロジェクト」を一斉公表、事前防災推進に向けて本格的に始動した。

今回の土木学会の流域治水の声明は、国全体で流域治水に取り組もうとしている中、行われたのである。

国土交通省が取り組む「流域治水プロジェクト」 / 出典:国土交通省

球磨川洪水の教訓は「ライフラインの強靭性確保」

塚原幹事長による声明の趣旨説明では、まず球磨川洪水の教訓が述べられた。

球磨川洪水では、治水能力に対してあまりにも洪水の規模や流量が大きく、流域全体が浸水するという今まで経験したことがない被害形態であり、これからの気象の狂暴化を考えると「今後も起こりうる」と指摘。特に被災が大きかった人吉・球磨地域では、一般道はほぼ遮断されたものの、この地域は九州自動車道が完成四車線で貫通していたことが、復旧・復興に大きく貢献、ライフラインの強靭性確保の重要性が改めて教訓として上がった。

地域の強靭性は治水だけで達成できるものではなく、交通や通信インフラがなければ、安全性が担保できないことが分かりやすいカタチで明示された意味は大きかった。

塚原幹事長による声明の趣旨説明

次に、流域治水対策の目指すべき方向について、超過洪水に対してもできうる限り「生命も財産も守る」ことが必要との考えを提示。そこで強靭性の高い治水施設の位置づけを見直し、実現を図っていくべきとした。

一方、「流域治水」のさらなる推進として、流域の保水能力を高めるため、農地・山地との連携を提起した。最近でも「田んぼダム」や森林の保水能力を最大限活かすため、定量的に科学的エビデンスを活用する意味は大きく、関係機関との連携を図ることも明らかにした。

以上が、土木学会の「流域治水」に対する考え方だ。

河川整備は賛成ですが、発生土の処分運搬について、

絶対に過積載しないと規定量にならない1枚/台のUCR等のぼったくり処分費チケット、現実的に積載量ぴったりなどありえないが、1㎏でも過積載すると違反になる道交法、そして特記で指定しておいて、実情をわかっていながらそれら問題を考慮した運搬費を払わない発注者、いいかげん税金ロンダリングのしわ寄せを施工者におっつけるやめません。

毎回現場から声を上げるといやがらせされるのでこの場をおかりしました。不快になられた方がいたら申し訳ございません。