ゼネコン各社の環境配慮型コンクリートは、セメントの60~70%を高炉スラグに置き換えるものもあり、CO2削減には効果がありますが、コンクリートの性能が変わってしまいます。「H-BAコンクリート」は、高炉スラグの使用量は少ないものの、強度発現性および耐久性能といった性能が一般のコンクリートと同等であるため、使用する場所を選ばないメリットがあります。つまり、CO2削減効果はほかの環境配慮型コンクリートよりも少なくても、数多くの現場で使用できるのです。

長谷工コーポレーションのH-BAコンクリートは汎用性とより多くの現場への普及を目的としており、その観点では、他社の環境配慮型コンクリートと差別化を図れると考えています。

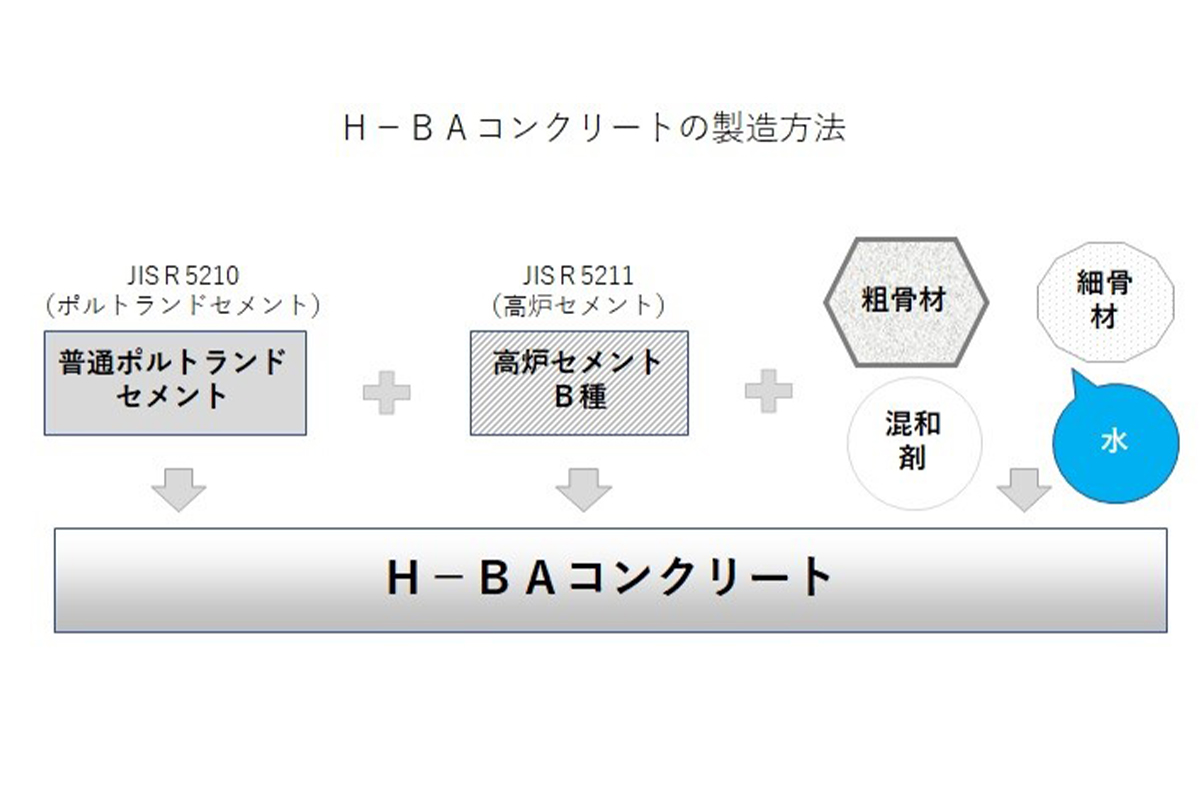

「H-BAコンクリート」の製造方法

「H-BAコンクリート」は、汎用性と普及しやすさに力点

――実導入して、いかがでしたか?

金子 元々、長谷工コーポレーションで施工するマンションはほぼ鉄筋コンクリート造(RC造)であり、他社と比較しても建設現場でコンクリートを打ち込む量は多いので、地上建築物にも使用できる汎用性がポイントでした。それに加え、使用する現場を増やせればCO2の削減効果も期待できることからで、現場での普及のしやすさもポイントと考えています。

「H-BAコンクリート」を建築物に初採用したのは、(仮称)横浜市戸塚区吉田町計画新築工事(ルネ横浜戸塚)で、鉄筋コンクリート造地上7階建ての建設現場です。

(仮称)横浜市戸塚区吉田町計画新築工事(ルネ横浜戸塚)の完成予想図

――施工で手間取ったことはありましたか?

金子 施工面では、一般のコンクリートと同様ですので、苦労したことはありませんでした。施工においても特別な配慮をせず、一般のコンクリートと同様の調合設計で同様の仕上がりとなっていると、現場の職方から感想をもらっています。

――コスト的にはいかがでしょうか。

金子 まだ一般的なコンクリートではないため、現場数や使用箇所数により変動します。そのため、「この価格でできる」と明言しにくいところはあります。

ただし、1点強みがあるとすれば、「H-BAコンクリート」に使用する「普通ポルトランドセメント」と「高炉セメントB種」の双方とも全国の生コン工場のほぼすべてが常備しているセメントですから、その点で生コン工場も余計な手間やコストは掛からないことが優位性としてあります。だから普及しやすいんですね。

こうした手間はコストに跳ね返ってきますので、比較は難しいですが、恐らく他社製品よりもコストは落とせると思います。

コンクリートで求められる環境性能

――かなり使い勝手がいいですね。

金子 従来の環境配慮型コンクリートはほぼ地下構造物でしか使用できず、人が居住するマンションに使える技術はほとんどありませんでした。その理由は、先ほど申し上げたようにコンクリートの性能が変わってしまうためです。

しかし、「H-BAコンクリート」は地上構造物でも使用可能ですし、使用の頻度が向上すれば、コストも抑えることができます。”普段使いできる技術”を念頭に、導入することでデメリットが生じないことを大切にしています。現場で使えなければ、技術だけあっても仕方がありませんから。

今までコンクリートの性能を維持しながら環境配慮に努めるという研究は、なかなか注目されていませんでした。その意味で、普段使用しているコンクリートに新しい視点が加わったのではと考えています。

――「H-BAコンクリート」の普及については。

金子 徐々に進めていくことになります。今回の物件で建築基準法の適用事例はできたのですが、マンションを建築していく上では「品確法」における劣化対策等級を取得する場合に、「H-BAコンクリート」が扱えるかは明確ではありません。今後この点のクリアを目指していく予定です。

「ルネ横浜戸塚」での導入も、建築物ではありますがマンション本体ではなく、中庭の回廊でした。次回は柱、床や壁などマンション本体に導入し、採用できる物件を増やし、広いエリアでも使っていきたいので、技術面でもやることはたくさんあります。

――長谷工コーポレーションでは、「H-BAコンクリート」以外にも環境配慮型コンクリートを展開しているが。

金子 ええ。CELBIC(環境配慮型BFコンクリート)というコンクリートです。長谷工コーポレーションを幹事とするゼネコン13社で構成するCELBIC研究会で開発したもので、普通ポルトランドセメントに対して10%~70%の範囲で高炉スラグ微粉末を使用しています。地下であればCO2をより多く削減する「CELBIC」を、地上であれば「H-BAコンクリート」をそれぞれ適材適所に使い分けていければと考えています。

――これから環境技術は一層進化していきそうですね。

金子 はい。まだやることはたくさんあります。最近では二酸化炭素回収有効利用(CCU)という技術に注目しており、二酸化炭素の排出量を削減するのではなく、二酸化炭素を吸収できる技術の研究も次の課題としてあげています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。