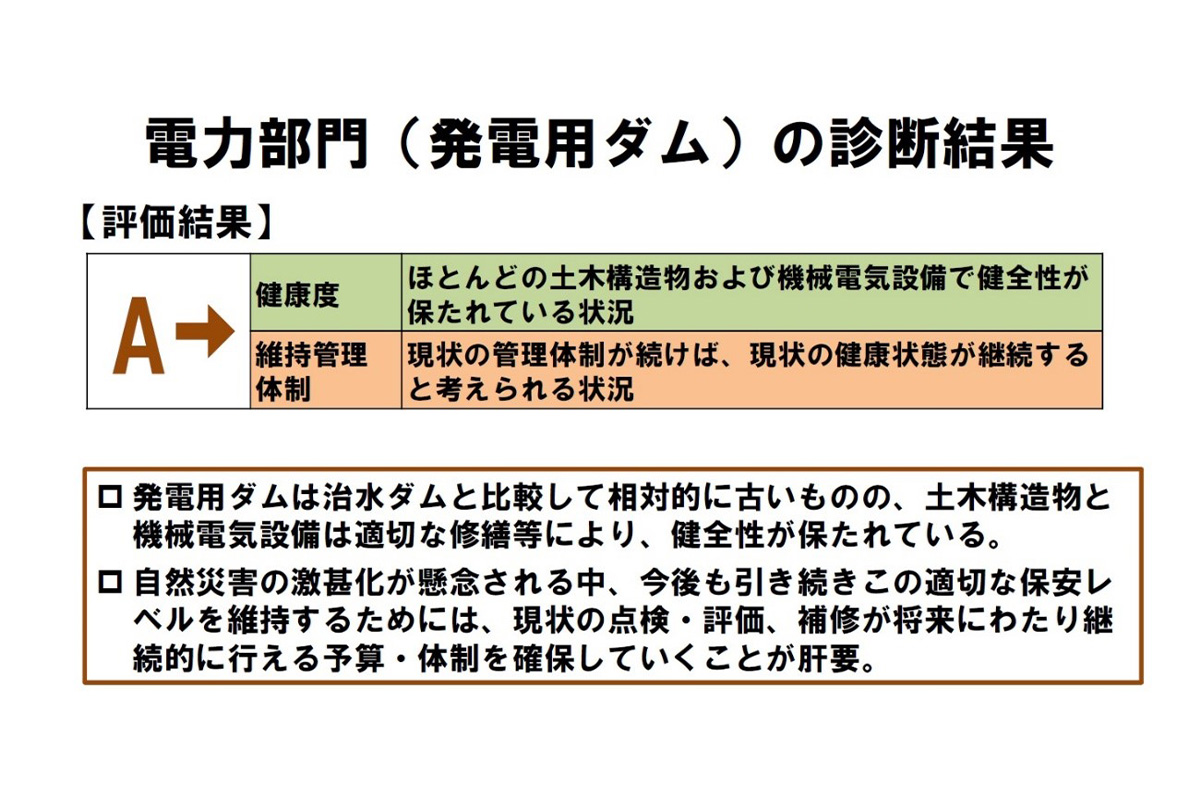

土木学会(上田多門会長)はこのほど、「2022健康診断書(試行版)電力部門」を公表した。電力部門(発電用ダム)は、施設の健康度がAでほとんどの土木構造物や機械電気設備で健全性が保たれ、現状の管理体制が続けば、健康状態が継続すると考えられる状況であるという評価を下した。一方、自然災害の激甚化が懸念される中、今後も引き続きこの適切な保安レベルを維持するためには、現状の点検・評価、補修が将来にわたり行える予算・体制を確保していくことが肝要であることと指摘している。

記者会見にはオンラインで上田多門会会長、中村光インフラメンテナンス総合委員会インフラ健康診断小委員会委員長やエネルギー委員会委員の高橋章氏(東京電力リニューアルパワー)委員が説明した。ちなみに、高橋氏は、電力部門の委員長に就任、15人の委員から構成し、水力発電の設備でも規模の大きい「発電用ダム」を対象に評価した。

上田会長は、「インフラ施設の専門家集団である土木学会は、インフラ施設のメンテナンスや維持補修の重要性を社会に示し、適切な維持補修の対策を伝えていきたい。米国では、政府の政策決定で、米国土木学会が公表するインフラ健康診断に相当する報告書が活用されている」と語った。

電力部門(発電用ダム)の診断結果

電力部門の健康診断ではなにが示されたか

発電用ダム本体の健康状態は、自己責任原則や自主保安体制の確保などの仕組みを通じて、発電事業者が適切に維持管理を行っている。現在、土木構造物や放流設備などの機械設備のいずれも健全に保たれているものの、経年劣化や老朽化の対応が引き続き必要であり、確実に点検・評価を実施し、状態を把握することが重要とした。さらに近年は、大規模地震の発生や地球温暖化に伴う気象災害の激甚化が懸念されており、今後も引き続きこの保安レベルを維持すべきとした。

発電用ダム本体では、安全性や機能性に影響を及ぼさないものの、経年に加え、洪水などの自然作用などにより、コンクリートダムの表面の劣化やフィルムダムの堤体の緩やかな沈下などのさまざまな状態に変化が生じている。2013年に河川法が改正され、堤防、河川構造物やダムなどは、適切な頻度での点検や評価が義務付けられるなど、確実な維持管理を実施する体制が整えられている。しかし、水害が激甚化するなか、今後、施設の経年劣化や老朽化がさらに進行することを踏まえると、維持管理の充実が望まれている。

ほかの処方箋としては、発電事業者は発電用ダムを持続的、安全に活用できるよう、国、都道府県、土木学会などとの連携を強化し、一方、土木学会は発電用ダムなどの水力発電設備の維持管理の重要性を広く社会全体に情報発信し、根本的な課題である予算と人員の充実に向けた社会的な理解促進に取組むべきと提案している。

今回、司会などをつとめた塚田幸広専務理事

維持管理の技術伝承や技術力の向上も肝要

ちなみに河川法のハイダム(堤高15m以上)は全国で約1,500基あり、このうち今回評価の対象とした発電用ダムは、電力会社のほか、公営やその他の発電事業者が363基管理している。課題としては、近年のカーボンニュートラルの推進で、再生可能なエネルギーとして水力発電が注目されており、今後も発電用ダムを適切に維持管理する必要がある一方で、人口が減少し、発電用ダムに関して豊富な経験を持つ技術者も減少していることから、今後も技術の継承や技術力の向上が重要である。

評価方法は中立性の視点も重視し、一昨年の河川部門のダムと評価方法は同一とした。なお、評価に用いたデータでは、健康度については、河川管理者が、全国の発電用ダム管理者を対象として3年に1回の頻度で実施しているダム定期検査結果(第三者による評価)を、 維持管理体制については、各社の現状(予算、人員)、将来の見通しなどを指標とした、ダム管理者へのアンケート結果をそれぞれ利用した。

維持管理および補修の現状

これまでも6分野でインフラ健康診断を公表

上田会長の挨拶後、中村委員長がこれまでの経緯を説明。土木学会は、日本のインフラの健全状況を評価、結果を公表することで国民に社会インフラの老朽化の現状と維持管理・更新の必要性を認識してもらうことを目的に、2014年9月に「社会インフラ健康診断特別委員会」を発足、2020年度から「インフラメンテナンス総合委員会 健康診断小委員会」(中村光委員長)でインフラ健康診断の取組みを継承している。

評価指標としては、施設の点検結果や維持管理体制の情報を、公表データや調査により収集し、土木学会独自に指標化して実施。地域や管理者ごとのデータを評価したうえで、全国平均としての指標で評価している。

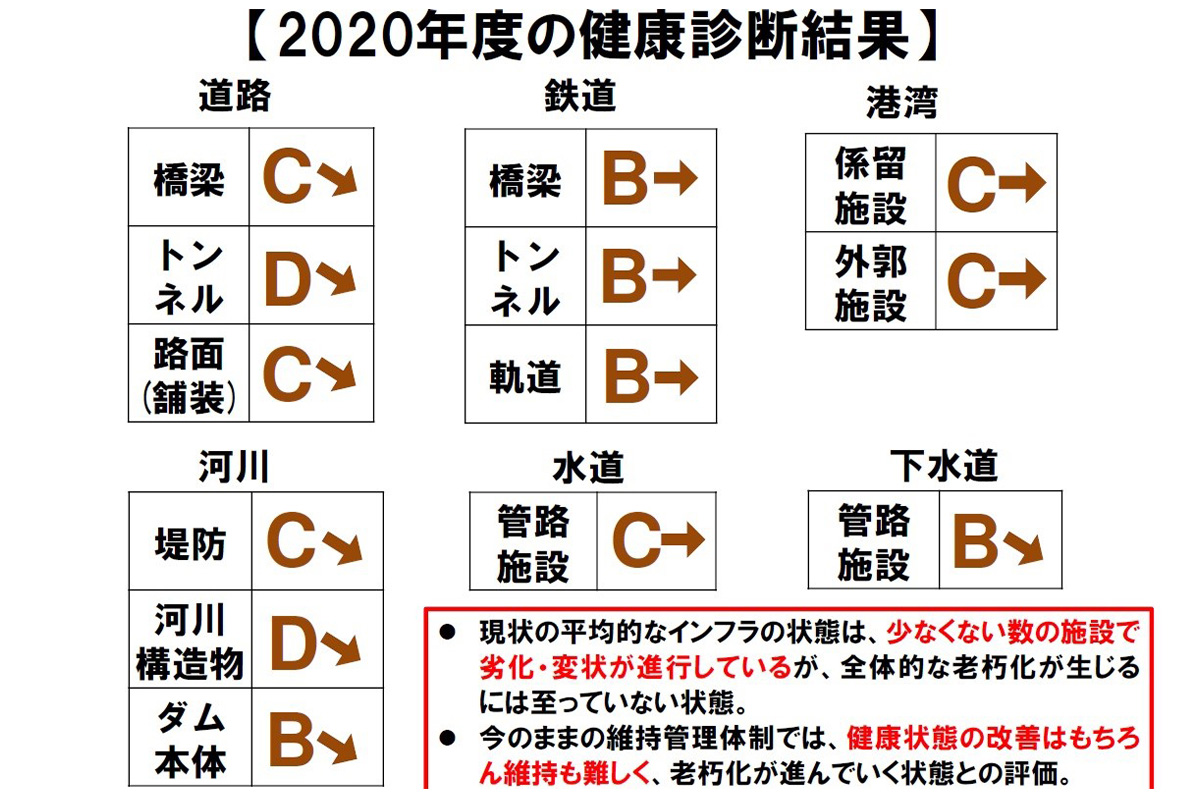

土木学会の健康診断は2016年に道路、2017年に河川、2018年に港湾、2019年に下水道、2020年には鉄道でそれぞれ実施。2020年6月には、各インフラ6部門について、最新のデータに基づき評価した健康状態を改善するための処方箋をまとめて、一冊の「インフラ健康診断書」として公表している。

評価指標は健康度をA(健全)、B(良好)、C(要注意)、D(要警戒)、E(危機的)の5つの状態に分類。維持管理体制は「改善見込み」「現状維持見込み」「悪化見込み」の3段階としている。

なお、2020年度の健康診断結果は下記の通りであった。

各インフラで老朽化が進む

この6分野でのインフラ健康状態を改善するための処方箋は、発電用ダム本体と通じる部分はあるが3点を示した。

1. 維持管理を行う体制と予算

長時間にわたって必要な予算を確保しつつ、効率的に維持管理を行う。①制度の確立、②仕組みの構築、③人材育成などを重要としている。特に予防保全や維持管理が経済活動として成立する維持管理産業の育成を前提として考える必要がある。

2. 適切で効果的な点検・診断・対策の実施

点検・診断からその結果を踏まえた補修・補強に維持管理のポイントを変えていく必要がある。現状で不具合が生じている施設は速やかな対策を実施し、不具合が発生する前に対策を行う予防保全型の対策へと転換することが求められる。

3. 有効・効率的な維持管理技術の開発

予防保全や技術革新により、維持管理費を減らし、長期にわたる社会負担を減らす必要がある。

英語版も発信し、世界に公表

こうした処方箋などを提起した後、2021年の同小委員会の活動では、健康診断書と各部門の英語版を公表し、施工の神様でも「【市町村橋梁の荒廃】後回しにされるインフラメンテナンスの実態」として報じたが、「道路橋の市町村別損傷度評価」を公表している。

このほか農業農村工学会との連携も深め、同学会は農業農村工学分野における「社会インフラ健康診断書」(試行)も公表している。

なお、記者会見終了後、塚田幸広専務理事が「インフラメンテナンス表彰 2022」の実施要領を説明、10月28日を締切りとして応募を求めた。次に「発注者側・受注者側の実務者を対象とした契約管理セミナー」の開催も通知した。

この表彰とセミナーの詳細は次の通り。