東急不動産株式会社(東京都渋⾕区)と、株式会社再生建築研究所(東京都渋⾕区)の両社は、老朽化による様々な課題を抱える物件に対して、再生建築研究所の建築手法「再生建築」を通じて、2022年3月31日付で業務提携契約を結んだ。

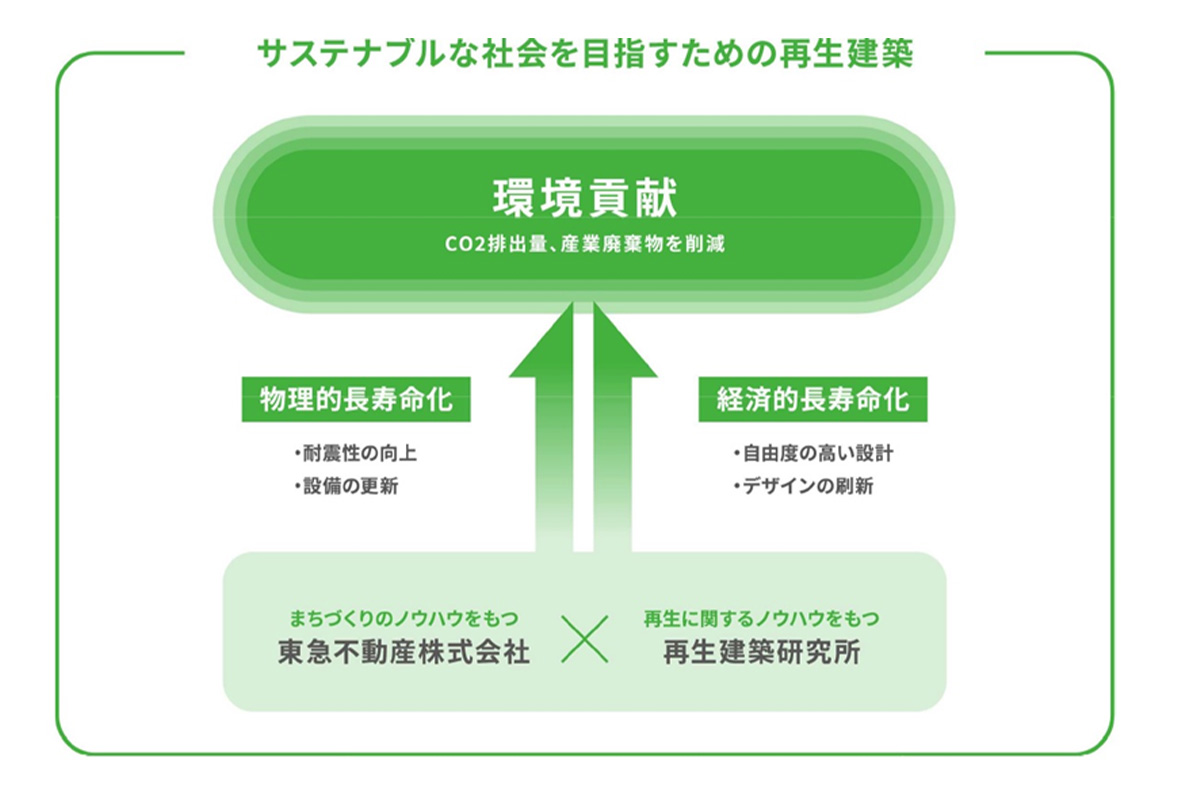

以前、施工の神様では、「東急沿線の老朽化物件を解決する、リノベーションとは一味違う「再生建築」とは?」により、東急株式会社と再生建築研究所の取組みを紹介したが、今回の東急不動産との提携により、今後ますます再生建築が広域渋谷圏や都心5区(千代田区、中央区、港区、渋谷区、新宿区)での展開も期待される。建設時のCO2 排出量や産業廃棄物の大幅な削減にも効果がある再生建築。「環境経営」を掲げる東急不動産にとってまさに打ってつけの建築手法といえるだろう。

今回、東急不動産株式会社都市事業ユニット開発企画本部投資企画部開発グループの藤井秀太氏課長補佐、石井有花子さんが「再生建築」の戦略について語った。

環境保全とともに、不動産価値も最大化

東急不動産株式会社都市事業ユニット開発企画本部投資企画部開発グループの藤井秀太氏課長補佐、石井有花子さん

――東急不動産と再生建築研究所が業務提携を行った背景からお願いします。

藤井秀太氏(以下、藤井氏) 東急不動産ホールディングスはサステナブルな成長を実現するため、従来型の積み上げ型による計画ではなく、10年後の当社グループのありたい姿を見定め、長期ビジョン「GROUP VISION 2030」の策定と理念体系の構築を行いました。そして、「WE ARE GREEN」をスローガンに、多様なグリーンの力でさらなる成長の実現を目指しています。

そして、「環境経営」というサステナビリティな社会の実現を目指す当社の経営方針のもと、環境に貢献する街づくりを模索していく中で、「再生建築」という建築手法があることを知りました。再生建築研究所の本社が渋谷区・表参道にあり、当社の広域渋谷圏を中心に開発していく方針とも親和性が高かったことも大きなポイントとなり、連携していく運びとなりました。

両社の提携による取組み

――「再生建築」とは、どのようなものでしょうか。

藤井氏 「再生建築」とは、既存躯体を活かすと同時に、自由度の高いデザインや設計によって収益性も追求することで不動産価値を最大化させ、古い建物を生まれ変わらせる建築手法です。

――最近はビルのリノベーションも活発に行われていますが、再生建築との違いはどこにあるのでしょうか。

藤井氏 リノベーションは、その後5~10年を維持する目的で実施される場合が多いですが、再生建築は築40~50年の旧耐震建築の物件を耐震補強・長寿命化し、その後20~30年にわたって建物が使えるように検討します。具体的には耐震性の担保、意匠や設備の更新、時代にあった賃貸方法まで考えていきます。

世田谷のオフィスビルを一棟丸ごと再生へ

――どのようなかたちで業務提携されていく?

藤井氏 両社の協業により、老朽化物件が抱える様々な課題を解決し、既存建物の「物理的価値」や「経済的価値」を向上させ、⻑寿命化させることができると考えています。既存物件を取り壊さずに活かすことで、CO2 排出量や産業廃棄物の削減に繋がり、脱炭素社会・循環型社会の実現にも貢献できます。

具体的な取組みとしては、まずは当社が「再生建築」向けの物件を発掘します。当社としては街づくり、デベロッパーとしての開発に関する知見やテナントにおける建物の可視化の構想を示し、再生建築研究所は建物のハード部分を再生していくノウハウを活かし、両社で再生建築案件を手がけていくことになります。

提携後初の共同プロジェクトとしては、東京都世⽥⾕区太子堂一丁目所在の旧耐震基準のオフィスビルを一棟丸ごと再生する計画を推進しています。計画では、築44年の既存建物に耐震補強を行うとともに、デザイン性に配慮した意匠計画を行うことで、高い安全性と収益性を確保した持続可能な建物にバリューアップさせることを目指しています。

――再生建築の収益性は高いのでしょうか?

藤井氏 駅前の好立地であれば建て替えたほうがよい場合もありますが、「太子堂一丁目計画」のような住宅地と商業圏の中間あたりの立地で、周辺環境も落ち着いている場所であれば収益性は新築と大きく変わらないと考えています。むしろ、既存の施設を活かしたほうが事業性は出るケースも想定されます。

――どのくらいの物件規模まで、再生建築を導入していかれる?

藤井氏 「太子堂一丁目計画」の延床面積は約2,000m2ですが、大規模建築でも再生建築の可能性があれば、検討します。

ただし、ここ数年でコンパクトな物件が増えてきており、テナントの属性もスタートアップ企業が増えています。こうした企業は、築年数は経っていても、きれいにデザイン化された雰囲気の良い物件や環境配慮型ビルに入居したいというご希望を持たれる方も多いです。ですので、小規模のオフィスをさらに小割にして、事業を始めたばかりのスタートアップが入居される物件も手掛けていきたいと考えています。