多面的な取組みで、4週8休現場は驚異の80%

こうした技能や資格取得の強化、研修制度の充実とともに、大和ハウス工業が重視しているのが働き方改革施策だ。重点施策の一つに建設キャリアアップシステム(CCUS)への取組みがある。事業所や施工店への事前説明を実施し、2019年10月に全社導入を決定。協力会会員企業を中心に導入を推進中で、現在は会員外企業にも推進を呼びかけている。2022年6月時点での技能者加入率は約47%、事業者想定登録率数は約45%と、国内登録率の平均よりもはるかに高い数値となっている。

さらに、ロボットなどによる省人化・省力化の取組みにも意欲的だ。これまでも、施工現場用溶接ロボットシステム「SWAN®」(大和ハウス工業・フジタ・十一屋工業株式会社の3社共同開発)により、高温となる溶接部への長時間近接が不要になるなど、高齢化が進展している溶接技能者の作業負荷や熱中症リスクを低減している。

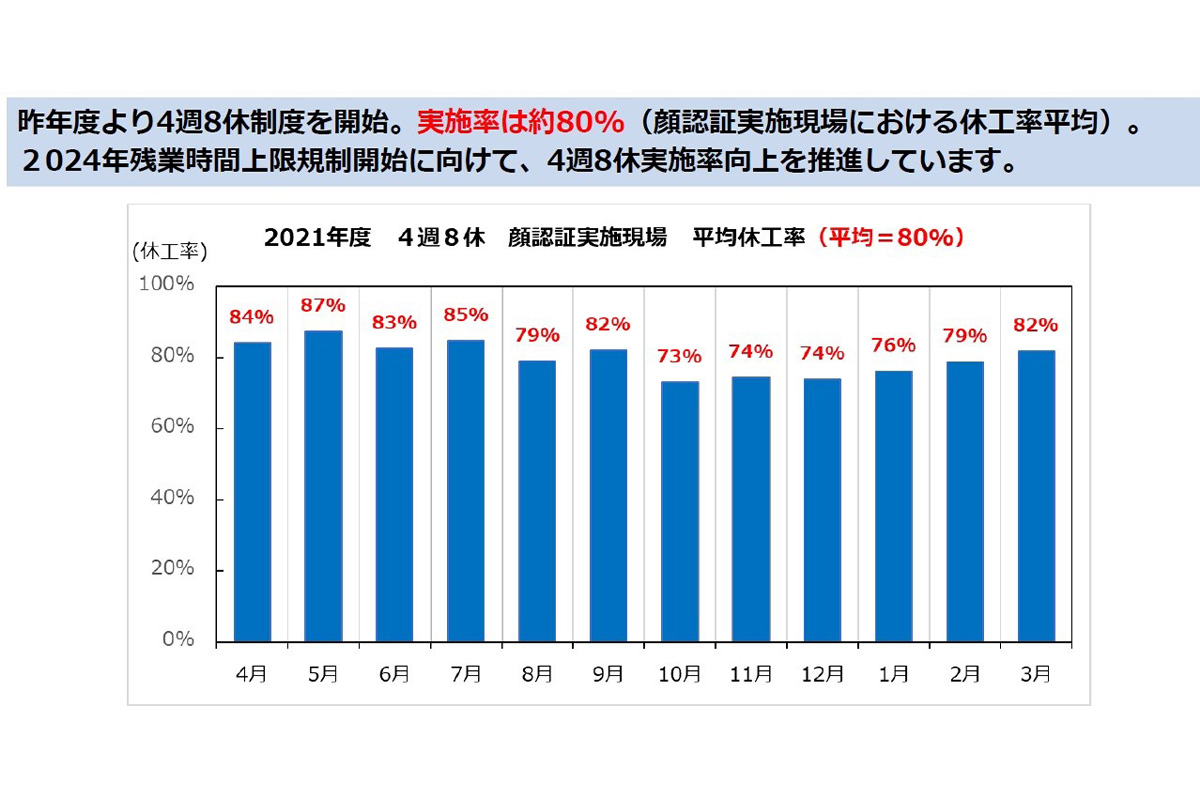

また、建設現場向け自走掃除ロボット(大和ハウス工業・大和リース・フジタ3社共同開発)は、現場の施工性の負担軽減に効果がある。小ねじ、釘、木くず、砂利、粉じんなどを除去でき、1日(8時間)当たりで3,000m2もの清掃が可能だ。このロボットの開発により技能者は本業に専念できるため、2023年度には3社合計30台を導入する予定だ。また、現場での4週8休の推進では、2021年度よりスタートし、実施率は約80%に及んでいる。

2021年度から4週8休制度を実施し、実施率は驚異的な約80%

こうした働き方を支えているのが、同社の建設DX戦略だ。同社では建設プロセスについて、BIMとデジタルコンストラクションPJの両輪で回していくという。2022年4月には「建設デジタル推進部」から「建設DX推進部」と部署名を変更。「デジタルコンストラクション」から「デジタルトランスフォーメーション」を目指していく。

国土交通省の2020年度「BIMを活用した建築生産・維持管理プロセス円滑化連携事業」や、2021年度の「BIMモデル事業(先導事業者型)」に参画し、実績を積み上げており、同連携事業では、構造モデルと工場の鉄骨製作のモデル連携による工場情報加工の効率化を実現、チェック・自動化ツールによる連携で作業時間が17%削減できた。

さらに、施工で使用したBIMを竣工時や維持管理のデータを連携することで、通常、維持管理の運用までに4か月かかっていた「維持管理BIM作成業務」が、検証では2週間に短縮でき、引渡しから維持管理システム運用開始までのリードタイムを1/8に短縮する効果があった。

同モデル事業では、全国チェーン施設の標準化による発注者メリットの検証に取り組んだ。テナントとBIMのデータを使い、効率よく設計・施工ができるなど効果を上げている。

現場管理の「完全無人化」に挑む

建設DX戦略の一翼を担うBIM戦略も年々進化を遂げているが、もう一つの一翼である「デジタルコンストラクションPJ」はどのような進捗を遂げているのか。社内では、「管理・監理の無人化・省人化」「施工の無人化・省人化」「設計の無人化・省人化」「次世代工業化システムの開発」や「システム構築、運営、人財」の各WGを設置し、DXの具体策に取り組んでいるが、今回、宮内氏は「管理・監理の無人化・省人化」にフォーカスをあてた。

現在の現場管理は、「部分的管理業務の自動化」(レベル2)から、「平常時現場管理無人化」(レベル3)の間に位置しており、実証中だ。最終的には「完全な現場管理無人化」(レベル5)を目指すという。

このレベル向上を支えているのが、全国12か所に設置しており、施工現場の状況を遠隔管理できる「スマートコントロールセンター」で、複数の施工現場映像や作業員のデータを一元管理できることが特長だ。施工現場に設置されたカメラやセンサーなどからデータを収集し、センターに配置するモニターを通じて遠隔管理し、各センターでは常時5か所の施工現場の品質管理や安全管理などを遠隔から実施できる。施工現場でも、現場監督者や作業員がタブレットやスマートフォンから集約された情報を共有することで、コミュニケーション支援や作業効率の向上につなげる。

全国12か所に設置し、施工現場を遠隔管理できる「スマートコントロールセンター」

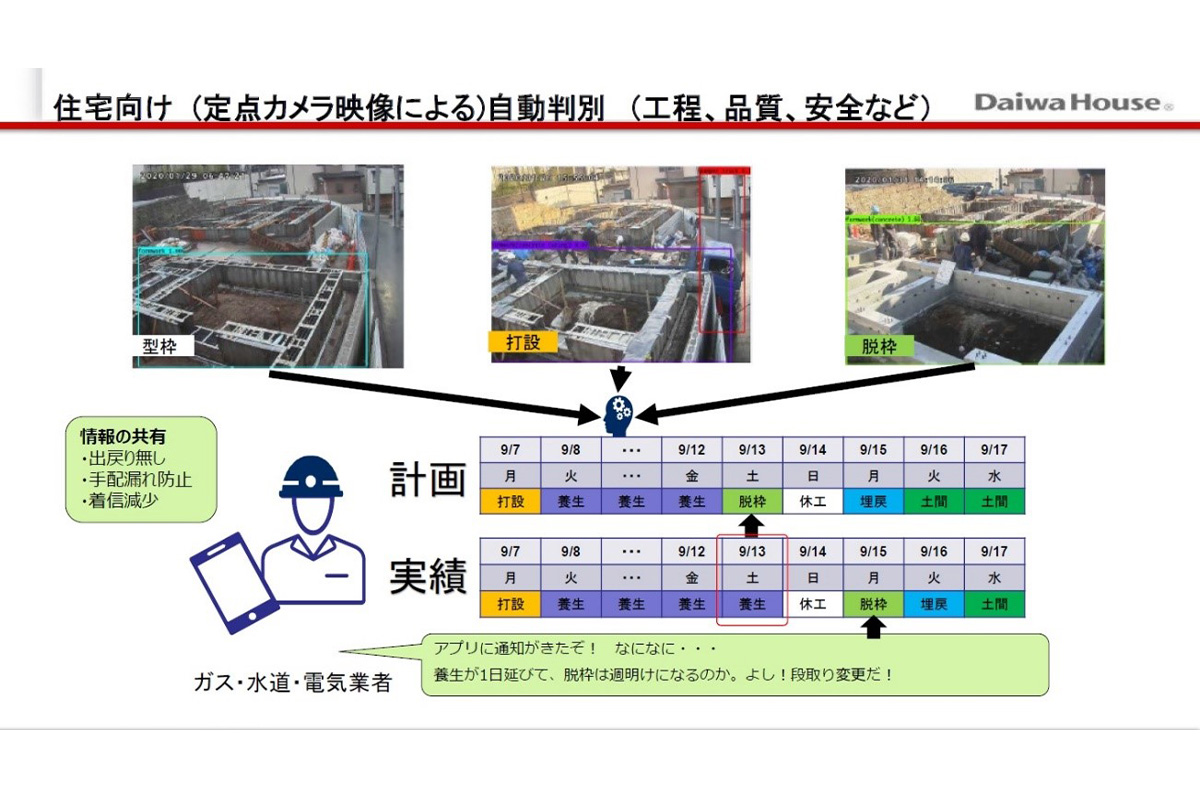

すべての戸建住宅現場にWEBカメラを導入

2022年2月には、すべての戸建住宅工事現場にWEBカメラを導入した。実証実験では、工事現場に設置されたWEBカメラから工事状況や資材の運搬状況のデータを収集している。センターで一元管理を展開、現場監督は現地に行かなくともタブレット端末やモニターを通じて、作業員との円滑なコミュニケーション体制の構築が可能となった。戸建住宅約3,400棟の工事現場で試験運用し、現場監督の業務効率が約15%向上。長時間労働の抑制につながることを確認した。今後は、全ての戸建住宅工事現場で導入するWEBカメラから得られる映像をAIで分析するなど建設DXをさらに推進し、2026年度まで戸建住宅の工事現場監督の作業効率30%向上を目指す。

WEBカメラで現場監督や協力業者との情報を共有

他にも、安全朝礼もリモートで実施している。従来、現場監督は複数の担当現場を掛け持ちしていた場合、全ての物件に対して、作業開始前の安全指導や声掛けが物理的に困難であった。しかし、近年、映像と音声でのコミュニケーションを図るオンライン環境が整い、遠隔朝礼の取組みも進んでいる。兼任現場の工事担当者が現場作業員に対しても、映像を通しての表情を確認しながら会話することで、安全に対する意識付けができる効果をもたらしている。

テレビ会議システム画面

以上のように、同社の建設プロセスでのDX戦略はBIMから始まり、BIMでつくられた建物情報を設計から製造・施工・維持管理へと連携する。BIMデータをもとに、デジタルコンストラクションPJと連携し、働き方改革、人財育成など複合的な手法も合わせつつ、「建設業2024年問題」という大きな課題に対しても、建設業界のトップランナーの地位の確保を目指す。

大和ハウス工業の売上高は、今やどのスーパーゼネコンをも上回り、10年前と比較すると2倍以上の規模に成長している。成長の源泉は、従来市場の戸建住宅・賃貸住宅、マンションに加えて、物流施設・不動産開発事業・商業施設開発など新たな市場を開拓していることにあるが、この成長を伸ばしていくためには当然人財が必要でありつつも、不足する部分については建設DXで補っていることは大きな注目点だろう。大和ハウス工業の成長戦略を支える、次なる建設DX戦略はどのようなものか、今後とも目が離せない。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。