国土交通省と農林水産省の両者は、流域治水の実行に向け流域関係者の協働を促すため『流域治水施策集』を作成した。

施策集では、実施主体別の施策の目的・役割分担・支援制度・推進のポイントなどが整理されている。「流域治水協議会」の事務局を通じて関係者へ共有し、各々の関係者による施策の具体化・実践に役立てることがねらいだ。

特徴としては、施策の実施主体別の目的・役割分担等がわかるよう一覧で整理され、流域治水の実践において参考となるよう、各施策の概要・推進上のポイントなどがとりまとめられている。

近年、毎年のように全国各地で大雨による被害が生じているが。これまで取り組んできた堤防整備や河道掘削、ダム建設・再生の河川整備は着実に効果が現れており、流域の自治体などで設置した雨水貯留施設などにより一定量の雨が河川へ流入することを防いだ事例も報告された。

まず初弾として「水害対策編」を作成し、主に河川や雨水が流入する集水域、河川からの氾濫などで被害が生じる氾濫域での主な対策をまとめた。施策集は今後、継続的に内容の更新や充実を図っていく考えだ。

流域全体で「ハード・ソフト対策」を多層的に実施

改めて、「流域治水」について説明する。流域治水とは、気候変動の影響による水災害の激甚化・頻発化を踏まえ、堤防の整備、ダムの建設・再生などの対策をより一層加速するとともに、集水域(雨水が河川に流入する地域)から氾濫域(河川などの氾濫により浸水が想定される地域)にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方だ。

治水計画を「気候変動による降雨量の増加などを考慮したもの」に見直し、集水域と河川区域のみならず、氾濫域も含めて一つの流域として捉え、地域の特性に応じ、①氾濫をできるだけ防ぐ、減らす対策、②被害対象を減少させるための対策、③被害の軽減、早期復旧・復興のための対策をハード・ソフト一体で多層的に進める。

流域治水の概念図 / 国土交通省・農林水産省『流域治水施設集』

流域治水の全体像を俯瞰した上で、各施策の実施主体となる者が目的に応じて、何を根拠として何に取り組むと良いかがわかるように、施策の目的・実施主体・根拠法令・法定計画などを一覧にした。あわせて取組みの実施の際に活用できる予算・税制についても記載しており、この目次を活用して、各関係者で施策の具体化や既に実施されている施策の点検・改善などに役立てることを想定している。

そこで同施策集のうち「氾濫をできるだけ防ぐ、減らす」対策の中から具体例をセレクトし、紹介していく。

ハードのメインは河道掘削・築堤・引堤など

「洪水氾濫の防止」では、「河道掘削・築堤・引堤・放水路、ダム・遊水地、輪中堤」が冒頭に明記されている。比較的頻度の高い洪水に対しては施設で守ることを基本とし、洪水を安全に流下させるために、洪水の流れる断面を大きくし、安全な構造とするための堤防や洪水を一時的に貯留し、河道への流下量を減らす洪水調節施設の整備などを実施する。たとえば、梯川水系梯川では、国土強靱化予算などにより引堤、河道掘削を実施していたことや赤瀬ダムによる洪水調節により、2022年8月の大雨時で石川県・小松市町の能美大橋付近では水位を約2.7m低下させ、梯川本川からの越水を回避したと推定された。

引堤などによる水位低減効果 / 国土交通省・農林水産省『流域治水施設集』

短時間強雨の発生の増加や台風の大型化により、近年は浸水被害が頻発しており、今後さらに気候変動による水災害の頻発化・激甚化が予測される。気候変動の影響による降雨量の増大を踏まえ、流域全体の早期の治水安全度向上を図るため、下流から行う堤防整備や河道掘削の強化に加え、上流・支川における遊水地や霞堤の保全、利水ダムの事前放流や内水対策を盛り込んだ、本川・支川・上下流一体となった流域治水型の河川整備を推進する必要がある。

関連記事

ダム事前放流は利水容量も活用

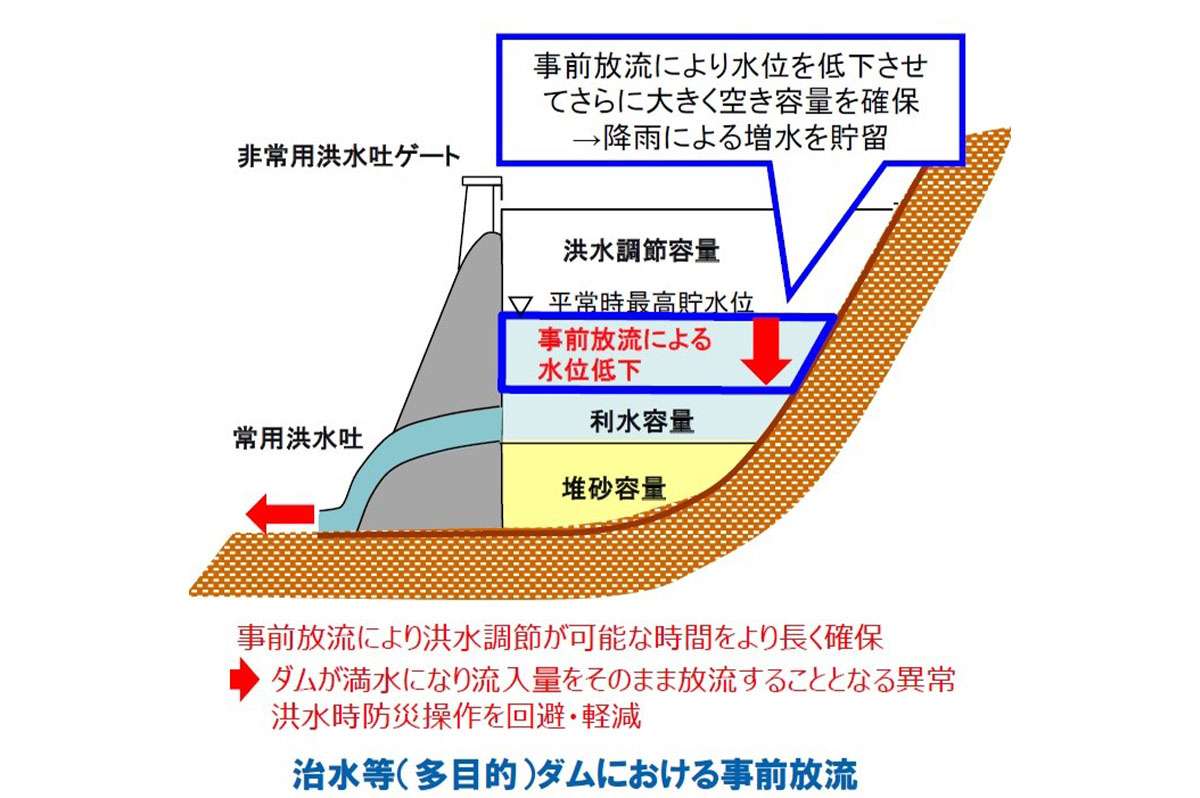

「ダム事前放流」は、水力発電、農業用水、水道のために確保されている利水容量も活用し、治水の計画規模や河川(河道)の施設能力を上回る洪水の発生時でダム下流河川の沿川での洪水被害を防止・軽減を目的にしている。

利水容量は、通常では水が貯められていることから、台風の接近などにより大雨となることが見込まれる場合、より多くの水をダムに貯められるよう、河川の水量が増える前にダムから放流して、一時的にダムの貯水位を下げておく「事前放流」を行う。

現在、AIを活用したダム流入量予測の高度化について検討を進めている。効果では、2022年台風14号で過去最多の129ダム(うち利水ダム77)で事前放流を実施し、約4.2億m3の容量を確保した。

事前放流の概要 / 国土交通省・農林水産省『流域治水施設集』

「排水施設・ポンプ(河川)」は、洪水により、本川の水位が高くなり、自然排水が困難となるため、支川の洪水を強制的に本川に排水する施設。たとえば、筑後川水系下弓削川では、「平成30年7月豪雨」で床上浸水が244戸発生。そのため河川管理者が実施する河道整備や排水施設機能向上対策と地方自治体らが土地利用規制や流域内貯留施設の整備の流域対策を実施することで、床上浸水被害の解消を図った。

内水対策に係る計画作成は、支川の河川管理者が主体となって実施する必要がある。計画作成では本川・支川の河川と流域での対策を組み合わせ、効果的なメニューとなるよう、本川の河川管理者や地方自治体との連携が重要となる。「平成30年7月豪雨」では住宅の浸水被害が多く発生した下弓削川では、国県市が連携し総合内水計画を策定している。

なお施策コラムでは、「霞堤」が紹介された。霞堤は、急流河川に比較的多い不連続の堤防で、主に洪水時に上流で氾濫した水を河道に戻すため、過去から伝統的に活用されてきた。勾配や地形により、洪水の一部を一時的に貯留する機能を有する場合もある。

農業土木ではため池や田んぼダムに効果

「農地等の浸水の防止」では、「ため池の活用」を紹介。洪水調節容量を確保するための取組みとして、ため池の堤体の嵩上げ、洪水吐きスリット(切り欠き)の設置、廃止予定のため池を活用するための整備を行う。降雨時の流水をため池に貯留することにより、下流域の洪水を軽減する。

佐賀県武雄市では「令和元年佐賀豪雨」による浸水被害を受け、県、関係市町、ため池管理者によるため池の洪水調節機能の活用に係る検討会を開催している。2021年度より、営農に支障が出ないよう、代掻き後の7月から11月までの間、低水位管理を行い、総貯水量の約4分の1を空き容量として確保した。大雨後、下流域の状況を踏まえながら速やかに放流量を調節するための緊急放流ゲートを整備中で、ため池の貯水状況をリアルタイムで確認できるカメラや水位計を設置予定となる。

次の「田んぼダム」では、水田の落水口に流出量を抑制するための堰板や小さな穴の開いた調整板などの器具を取り付けることで、水田に降った雨水は時間をかけてゆっくりと排水し、水路や河川の水位の上昇を抑えることで、溢れる水の量や範囲を抑制する。

田んぼダムによる効果 / 国土交通省・農林水産省『流域治水施設集』

特定都市河川は全国の都市に拡大

また、この項目での施策コラムでは、流域治水関連法の中核をなす制度である「特定都市河川」も紹介された。ハード・ソフト一体の水災害対策「流域治水」の本格的実践に向けて、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定都市河川を全国の河川に拡大、ハード整備の加速に加え、国・都道府県・市町村・企業等のあらゆる関係者の協働による水害リスクを踏まえたまちづくり・住まいづくり、流域における貯留・浸透機能の向上を推進している。

参考:国土交通省『流域治水施策集』