「日本を照らす燈となる」とのビジョンを掲げ、最先端テクノロジーにより未来を実装する東京大学の松尾研究室(松尾豊教授)発のAIスタートアップ企業である燈株式会社。同社の代表取締役CEOである野呂侑希氏は、FobesJAPANが選ぶ「日本発『世界を変える30歳未満』30人」に選ばれた新進気鋭の起業家でもありながら、現役東大生としての顔も持つ。

現在、最先端技術を用い建設業向け請求書処理業務DXサービス「Digital Billder/デジタルビルダー」を提供し、大手ゼネコンから地場ゼネコンまで多くの会社に導入されているほか、大手ゼネコンでは、大成建設株式会社や東洋建設株式会社と、また地域建設会社では静岡県・三島市の加和太建設株式会社と連携し、建設業の課題解決を目指している。

連携内容は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)データを用いた効率化など複数の協働プロジェクトを網羅的に実施している。一方、「デジタルビルダー」の導入は大手建設会社に加えて、1000社の地域建設会社にも普及を目指していく。

「建設業界のGAFAM」「アジア最強の建設スタートアップ」という壮大な目標を語る野呂社長と、共同創業者である執行役員 AI SaaS事業部長の石川斉彬氏に、AIの活用により建設業界がどのように変貌していくのか、そのビジョンについて語ってもらった。

AIで建設業界にインパクトを

野呂侑希氏

野呂社長 私は東京大学の工学部に所属し、松尾研究所の共同研究PJなどにエンジニアとして携わっていた中で、AI技術を活かして世界にインパクトを与えたいという思いから、大学の仲間と共に燈を共同創業しました。

情報革命以降、日本企業の競争力は欧米・中国らに遅れをとり、低下の一途を辿っています。その中で、当社としてはAIを使って日本を技術大国として復興させ、日本に再び光をあてていきたい。とくに日本のGDPの5.7%を占める基幹産業である建設業界をAIで効率化できれば、大きなインパクトを与えられると考えています。

――建設業の生産性についてはどう見ていますか。

野呂社長 建設業界は、設計も現場もクリエイティブな業務が多い。施工管理者にとって負担となっているのは、それ以外の請求書などの書類整理や移動に手間が掛かっていることです。まずはこの部分の生産性を向上させていきます。

石川斉彬氏

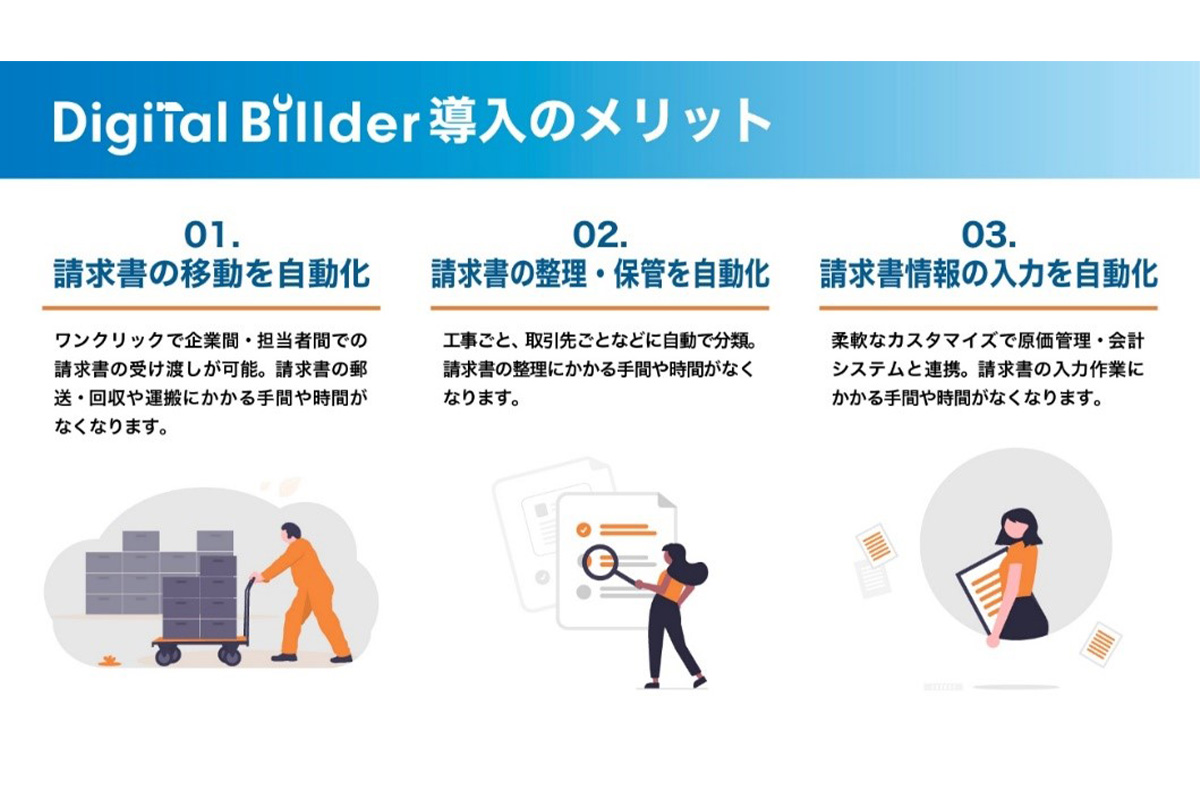

石川部長 ゼネコンには、協力会社から毎月大量の請求書が届きます。しかし、多くのゼネコンでは依然として紙で請求書を受領し、社内で処理を回しています。そこには協力会社、本社、現場間での郵送・開封や運搬など請求書の移動、工事ごとの仕分けやステープラ留めなど請求書の整理、各社で利用している原価管理システムや会計システムに請求書情報を手入力する手間などが大量に発生しています。

政府は帳簿や決算書、請求書などの国税関係帳簿・書類を、一定の条件を満たせば電子化して保存することを認める「電子帳簿保存法」を2022年度に改正し、対応を義務付けるなど、社会的な要請も高まり、請求書の電子化による業務効率化は日本全体で進みつつあります。

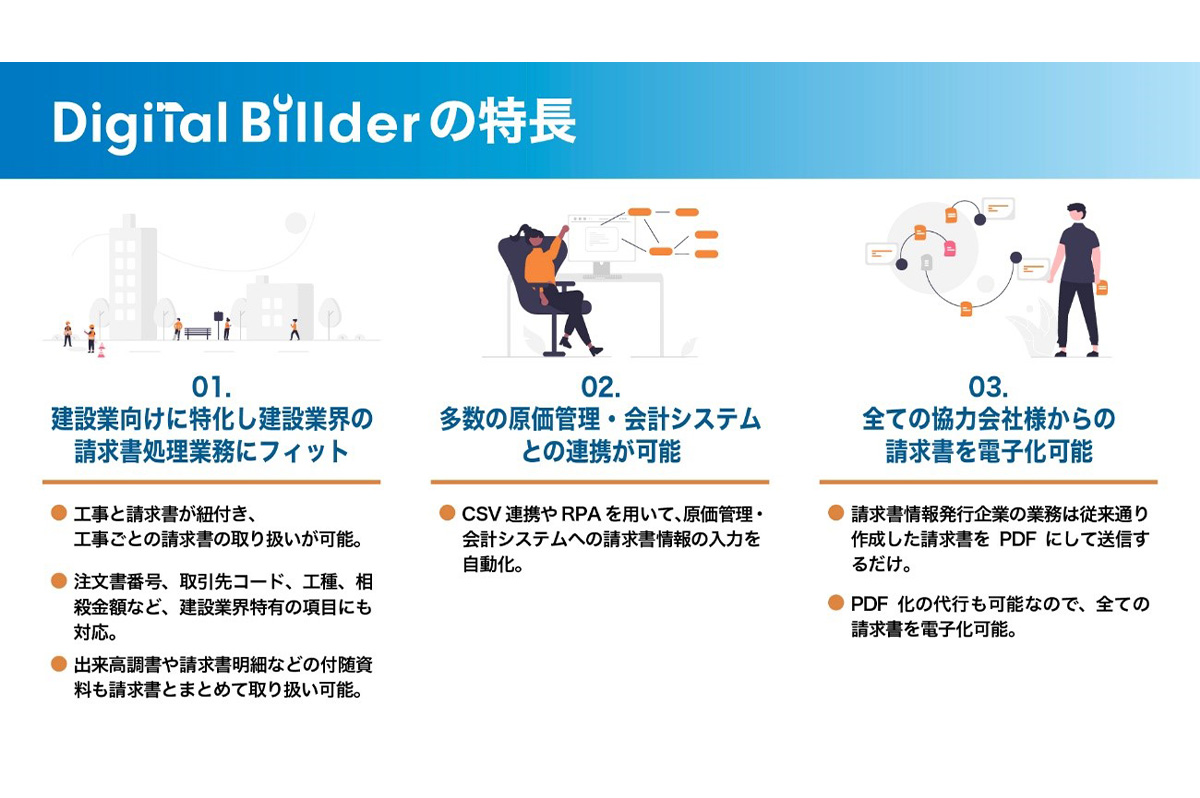

他産業でもこうした請求書処理のサービスがあり、自動化が進展していますが、これらのプロダクトが建設業のアナログかつ複雑なフローにマッチしていないところに着目し、建設業向け請求書処理業務DXサービスとして「デジタルビルダー」を開発しました。

石川部長 多くの建設会社では、電子化を進展させなければならないとの課題感を持っています。ですが、いざ実際に実行しようとしても、既存のサービスでは面倒なわりに業務にフィットしないために普及していないわけです。当社としては、こうした企業に対して生産性向上を支援していきたい。既に大東建託株式会社や飛島建設株式会社などの大手建設会社でも導入をいただいておりますが、メインの顧客層は地域建設会社です。これまでDX専門の部署がない企業に多く導入いただいております。

――地域建設会社からの反響はいかがですか?

石川部長 いい意味で驚かれていますね。皆さん、電子化に対する漠然とした不安と期待を持っていらっしゃったようですが、「デジタルビルダー」の導入によって請求書処理業務は従来作業と比較して1週間ほど早まっています。電子化以前は受領から支払いまで1ヶ月かかり、ギリギリで間に合わせる会社も多かったようですから。

建設業界の構造的に、施工業者は多数の元請業者から仕事を受注していますが、請求処理は各元請業者のやり方にあわせる必要があります。この点は施工業者にとって非常に多くの労力がかかっています。これが「デジタルビルダー」が標準化していくと、請求処理は一気に簡易化します。さらに当社がやりやすい書式も決めていけば、さらなる効率化が進展します。まずは1,000社への導入を目指していきます。

建設業向けスーパーアプリの開発を

――地域建設会社との連携という観点では、静岡県の加和太建設株式会社とDX推進を目指した連携も開始されました。

野呂社長 2022年6月に加和太建設を訪問し、最先端テクノロジーの導入を見据え、土木・建築の双方の現場を視察し、現場のデータ化などを実施しました。現場の点群データ化やBIMについても野心的に導入されていく考えをお持ちでしたので、ディスカッションを通して現場ノウハウの吸収や当社の持つAIを用いた建設DXの知見提供も行いました。

加和太建設も、地域建設会社とスタートアップをつなぐ建設DXコミュニティ「ON-SITE X」を2022年7月に開設し、「生産性向上の余地がある潜在的な課題を抱える建設業」と「建設業に参入がしづらいが、テクノロジーを有するスタートアップ」の両者を引き合わせることで、業界の課題解決とスタートアップの建設業向けプロダクト開発支援に取り組まれており、互いに課題を共有しながら、幅広く意見交換をしている最中です。

加和太建設株式会社とDX推進を目指した連携を開始

現場をチェックして課題を探り、解決方法を見つけていく

「建設DXの地図」を作る

――海外進出は考えられている?

野呂社長 ええ。現在、GAFAMの時価総額の合計は、日本の全上場企業の時価総額の合計を上回っています。かつて、これらのグローバルなスタートアップ企業は、サンフランシスコから起こると言われてきましたが、将来的な人口動態を考えると、アジアの成長は見過ごせません。

建設需要は人口動態と大きく関わってきます。たとえば、シンガポールではBIMを100%活用していますし、インドネシアの建築業界も好景気に沸いています。日本の大手ゼネコンも好景気に沸くアジアに軸足をシフトしつつありますが、当社も歩みを合わせて年内にもアジアに進出し、建設業界のGAFAMとなり、アジア最強の建設DXのスタートアップ企業を目指していきます。

現在も、社内のラボで「建設業界でこれが実現したらすごいことになるぞ」という技術を日常的に開発しています。そこにはCADやBIM、点群の各専門チームがありますが、保有しているソリューションの数や質でも大手から地域建設会社まで当社を選んでいただけると信じています。

――今後、目指していく世界観は。

野呂社長 ”建設DXの地図”を作っていきます。建設分野でのAIの事例範囲を拡大し、サービスとなりうるものがあれば、なるべく安価で、容易に操作が可能なものを開発・改良し、普及していきます。

そして、いつかDXという言葉が使われなくなった世界でも、当社のサービスが必要不可欠になる世界を目指していきます。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。

いいなあ。請求書の処理とか全く生産性のないところで金儲けできて。やっぱ今どきの若者はあたまがいい。こんなとこに目を付けて生産性向上って、、、。内勤の生産性向上って、ほんとに建設会社の生産性向上?建設業って現場がお金を稼ぐもんじゃないの?こんなんだから建設現場で働く若者が増えねんだよ。もっと現場に直結した生産性向上ないもんかね?

現場を真の意味で知らないからこその話に感じるわ!笑

現場監督しかり、下請もしかり、普通の産業に比べて仕事量が多すぎて、そごを改善しないで改革なんて笑えるって話。

AI?

デジタル化?

まぁ必要不可欠だよね

でもね

建設業界なんて結局マンパワーなんだよ。

上っ面だけ整えても中身なんて昔とさほど変わってないわ

人が足りないのよね単純に

職人の年収が最低1,000万超えない限りは人なんて来ない

AIじゃ建物建たんよ道路直らんよ

人なんよ

少年

建設業相手にしてるIT企業の記事だな。

まあ賢いと思うよ、手足動かしてる間しか金にならん仕事は馬鹿の仕事だ。頭の回るやつは金稼いでくれる仕組みを作る。

こんな記事見せられたら建設業入ろうなんて若者さらに減るんじゃないか。

コントかな?