――なるほど。「集じん排気装置」の検討一つをとっても、現場によってポイントがさまざまありますね。プロに相談すると網羅的な知識で、個別の現場にぴったりなご提案をいただけるということですね。主な他の機材についても教えてください。

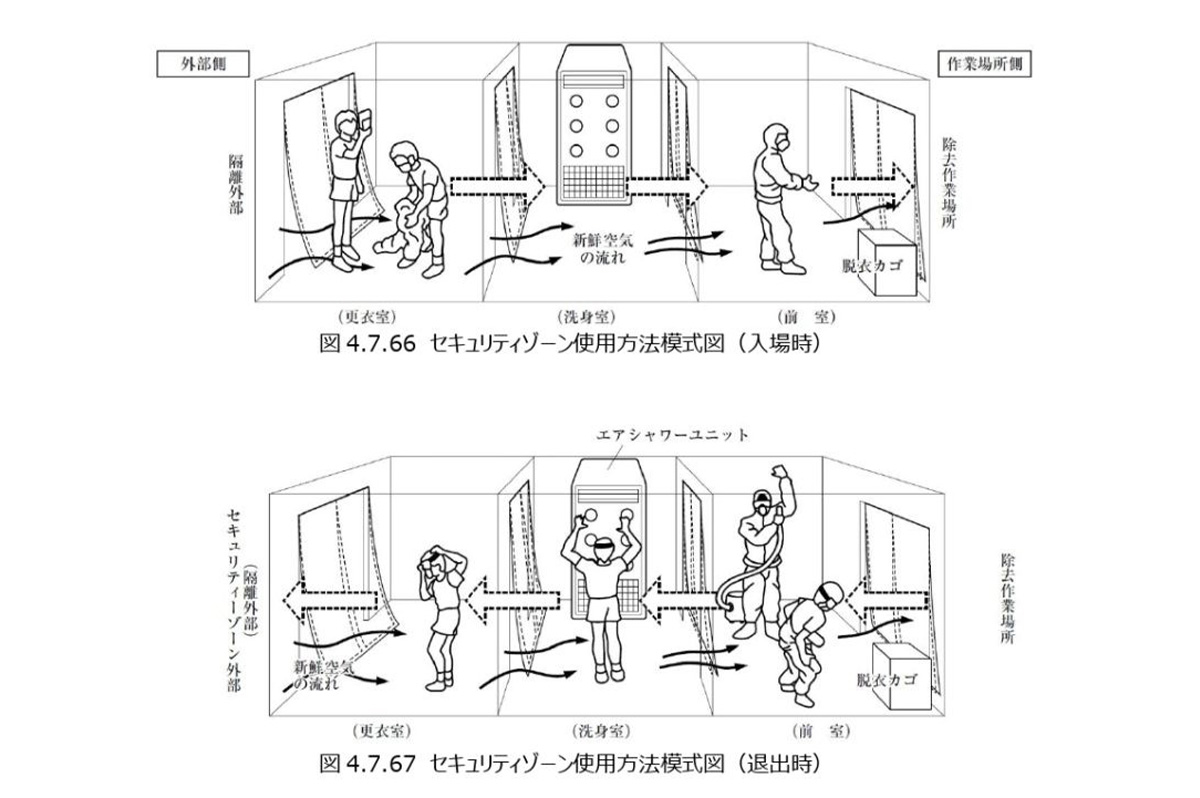

森内さん 「洗身や作業衣等の洗浄等」については、セキュリティールームやセキュリティーゾーンとも表現される設備をそろえています。保護具の脱着をする更衣室、エアシャワーを浴びる洗身室、汚染区域へとつながる前室の3室で構成されます。

アスベスト除去の現場で、負圧隔離養生をする除去作業ではセキュリティーゾーンの設置が義務付けられています。PCBや鉛など有害物質を含有する塗膜を除去する現場でも同様に、作業者と周囲を汚染から守る目的で、隔離空間の出入り口に設置されます。

隔離空間としてのセキュリティーゾーンは一般的に、外部から隔離養生内へ向かう方向順に、「①更衣室」「②洗身室」「③前室」の3つの部屋で構成されています。図のように、「②洗身室」で体表面に付いた粉塵を飛ばすためにエアシャワーを設置します。洗身室は呼吸用保護具着用のまま、30秒以上の洗身が必要です。

セキュリティーゾーンといっても様々な種類がありますが、弊社でもお問い合わせが多い商品に、簡易セキュリティールームD-conというものがございます。短時間で簡単に組み立てが可能で、15分ほどで3部屋分のセキュリティールームの作成が可能です。3室それぞれの寸法はシート内床面積で900×900(mm)で狭い場所にも設置が可能です。

洗身室に設置するエアシャワーは、吹き出し口から強力なエアで、人体などに付着した微粉塵を吹き飛ばし、HEPAフィルターを通して清浄な空気を排出するものです。設置スペースに応じて2分割タイプ、3分割タイプを選定いただいています。

セキュリティールームの前室で保護衣などに付着した粉塵の清掃や、隔離区域内の清掃などの用途に、HEPAフィルター搭載の真空掃除機もご用意しており、お役立ていただいています。

このほか「電動ファン付き呼吸用保護具」としてJIST8157が定める機材、保護衣として化学物質の透過と浸透の防止を目的として使用するJIST8115、2015が定める使い捨て化学防護服、手袋など必要な一式をご用意しています。

例えば、化学防護服ですとJISの規定でいくつかに区分されていまして、タイプ3・液体防護用密閉服、タイプ4・スプレー防護用密閉服、タイプ5・浮遊固体粉じん防護用密閉服、タイプ6・ミスト防護用密閉服など、それぞれに応じたものをご用意できます。

また、発注者に対しての現場に応じた安全衛生経費の積算をまとめたいというご依頼にも対応しています。

『建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月)』より引用

――1月30日に「GSCウェットサンダー」のレンタルを開始しました。どういうものですか?

森内さん 携帯型水循環式湿潤吸引電動サンダーです。このツールは本来コンクリート躯体用途ですが、鉛やアスベスト除去での活用などを想定しています。水を常時かけながらケレンすると同時に回収するシステムで、回収した剥離物は分離、水はろ過され再利用されます。集塵カバー内での連続水吐出により、常時湿潤状態で、樹脂塗膜および下地調整材の除去が可能です。作業完了後は機器内フィルター廃棄物と残存水は、高分子吸水剤またはセメントで固化処理し、現場での廃水ゼロを実現しました。

これらに加え、とてもコンパクトなのも特徴の一つです。本体サイズW400mm×D350mm×H640mmで、全重量(ボディ+水)15.0Kgの設計なので、作業員1名でも仮設足場内の移動が可能です。

社員育成に注力。その知見をお客さまとも共有

社員研修などの合間に、本社駐車場内で休憩。アスベスト、PCBや鉛などの有害物質を含む建材の安全な除去をする現場に資機材を提供するには専門的な知識が必要。社員教育を経て資格を取得する

――アスベストをはじめ、PCBや鉛など、過去に使われていた有害物質を安全に除去するための現場の支援に熱心です。非常に高い専門知識が必要ですし、基準やマニュアル類の更新、それに即した新技術の動向など、情報のアップデートも求められます。社員への教育支援などはどうされていますか?

佐川会長 弊社は建設機械レンタル業界において環境機器に特化したオンリーワン企業として頑張っています。これまで「静かな時限爆弾」といわれているアスベストの除去には、第一次アスベストショック(学校アスベスト)、第二次(クボタショック)の対応に注力し、その実績からアスベスト除去工事対策技術のセミナーなどの依頼もいただくようになりました。

これらの知見は弊社発の情報紙『瓦版』でも、お取引の皆さまに発信して共有しています。近年はアスベストに加え、橋梁塗膜などに含有される場合があるPCBや鉛などへの対応、社会的に関心が高まっているSDGsなど、日頃の営業活動での情報交換に加え、瓦版を通じてお客さまとの情報共有を促進しています。また業務でのちょっとした工夫などのアイデアは、ホームページへの動画アップ「3S活動まとめ」で毎年末に配信しています。

【3SK】2022年 3S活動集 / YouTube(【公式】サンワ・リノテック)

アスベスト対応においては社員教育を整え、管理者だけでなく社員みんなに資格取得を奨励し、多くの社員が有資格者となっています。このアスベストの知識がベースにあるので、例えば鉛やPCBなどの他の有害物質を含む建材除去についても、それに取り組む現場へのトータルなサポート体制がとれており、お客さまから重宝していただき、ご支持をいただけているのかな、と思っています。

近年はSDGsなどの環境意識の高まりや、働き方改革など労働環境の改善ニーズなどもあり、周辺環境や作業環境の改善にも寄与する工法や技術を選ぶことへの関心、引き合いが高まってきています。こうした社会、現場の要請に応えられる商材のご提案ができるよう頑張っています。まずはお気軽にご相談ください。

【参考】有害物質含有塗膜の除去についての基準・マニュアル関係

もともと『鉛中毒予防規則(昭和47年労働省令第37号)』、『特定化学物質障害予防規則(昭和47年労働省令第39号)」などの規則類はあった。

環境省は「ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト〜期限内の安全な処理に向けて〜」とする専用サイトを開設。橋梁塗膜に対しても、PCB含有調査の手法や、PCB塗膜についての含有濃度区分と扱い、剥離後の塗膜クズについての処理方法や処理期限などを示す。

厚生労働省は「個別分野の化学物質対策についての専用ページ」を設け、労働災害防止や安全衛生の観点から、有害物質の含有調査や剥離作業、剥離後の処理の各段階での、作業環境の整備や運用などを示す。

PCBについての掲載は、次の通り。

剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止については、次の通り。

- 『剥離剤を使用した塗料の剥離作業における労働災害防止について(令和2年8月17日付け基安化発0817第1号、一部改正令和4年5月18日)」

- 『剥離剤等の製剤を用いて塗膜を湿潤な状態にした後、剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項』

- 『剥離剤等を用いず乾式により剥離等作業を行う場合において注意していただきたい事項(令和4年10月28日改訂)』

- 『注意していただきたい事項の改訂履歴』

- 『剥離剤を使用した塗膜剥離作業のパンフレット(令和3年7月版)』

国土交通省は土木研究所で『土木鋼構造物用塗膜剥離剤ガイドライン(案)(改訂第2版)』をまとめ、塗膜除去に使われる塗膜剥離剤、およびこれを用いた塗膜除去工法に対する品質確認方法、施工前の事前調査、施工、検査、安全管理に係る手順や一般的な留意事項を示す。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。