精度管理アプリのバックヤードは膨大な作業

――そうなんですね。精度管理はどうやって品質を担保しているのでしょう?

峠下社長 これまで修練された点検員さんが目で見て判断されて点検調書を作られてきたところを、それを判断できる画像に置き換えて点検の効率化と高度化を図るという取り組みなので、判断できる画像が取得できているかというところが非常に重要で、それが精度管理ができているかどうか、ということなんです。

なので、精度管理は画像点検において生命線のようなもので、この品質が揺らぐと、点検行為自体がナンセンスになってしまいますので、先ほど大日本コンサルタントさんと協業して「FLIGHTS橋梁点検システム」を作ってきたお話をしましたが、従来の橋梁点検に加えドローン点検の知見も豊富な大日本コンサルタントさんの協力も得ながら厳格に取り組んでいます。この精度管理はシステムとしてアプリ開発をしていまして、精度管理を自動化しています。

精度管理アプリは画像精度試験を膨大な数量でやっていまして、もう日が昇ってから落ちるまでひたすらいろんな条件でドローンで写真、クラックを撮り続けて、いろんなひび割れ幅をいろんな条件で撮って、画像に関わるパラメーターと画像精度の関係性というのを、ものすごい膨大な組み合わせで確認しています。それで、試験の結果を 精度管理アプリケーションに実装して、こういう条件だったら、近接目視点検と同等の精度を担保できると言えます、というような膨大な結果を全部整理しているんです。

半年くらいかけて、丸1日かけて3~4回撮影して、解析も半年かけているので、枚数で言うと数千枚だと思いますが、そういう規模でAIに 読み込ませて、その撮影条件からクラックを抽出して、きちんと写っているかどうかを判断していって、その結果を全部整理して実装しています。そこまでしないと画像精度がどうだったのかという担保が難しいんです。

画像と一口にいっても、画像で点検する場合に、実際にピントが合う範囲は、レンズが球体なので、そのレンズの歪みによって中心部分はピントが合うんですけども、外側の部分はピントが合いにくい領域なんですね。

今、国交省さんのオルソモザイクの要領にも出されていますけれど、基本的にはオルソモザイクで極力撮影していくとなっていて、写真測量でやられているようにラップ撮影をして、3Dのモデルを作って、そこから橋脚の1面ごとにオルソモザイクを切り出して、その過程でピンボケしている外側の領域は自動で省いて、ピントが合ってる部分だけで、画像を合成していく作業を弊社でも行っていますし、国の流れとしてもそうした流れにはなっています。

なので、画像で点検する場合、複雑な構造に関しては、この3Dモデル化するのも大変ですし、上部工ですと面の数が非常に多くなってくるので、それを1枚1枚オルソを作成していくというのは、なかなか現実的ではないというところからもですね、そういう部位はドローンでなく、特殊高所技術で点検するほうが合理的にもなってくるんですね。

点検支援技術セミナー(精度管理編) / YouTube(Drone Agent)

ドローン機があっても精度管理のシステムがなければ、橋梁点検は実現できない

――そこまで厳格に精度管理を行っているんですね。

峠下社長 そうなんです。先ほどお伝えしたとおり、ドローンによる点検業務を実現するには精度管理が重要です。逆に言えば、ドローンの機体だけでは適切な精度管理は難しく、点検業務での活用は期待できません。にも関わらず、ドローンの機体さえあれば点検業務ができると思い込み、いざ使ってみると点検業務が代替できるほどの精度が出ず、結果として「ドローンによる点検業務ができない」と誤解されてしまうケースをこれまで何度もみてきました。

我々は、精度管理アプリの開発・提供を通じて、これらの誤解と事実をしっかりと伝えなければと考えています。

――この精度管理アプリで精度管理を自動化しているということは、これから入ろうとする現場でいちから精度管理準備みたいなものをやらなくても、もうアプリでできているので、 現場に行ったらすぐに作業ができるって感じなんですか?

峠下社長 そうですね。今、国交省さんのほうから出されているオルソモザイクの要領ですと、橋脚面にクラックゲージ、カラーチャートを貼り付けて、橋脚1面当たり、オルソモザイクを作った時に、その1枚1枚をクラックゲージから、そのクラックがきちんと撮影できてるかどうか見たうえで、キャリブレーションみたいな作業を行うんですけれども、例えば、そのクラックゲージが写っている画像の領域に関しては、そこは精度担保できてると思うんですけれども、他のその上部とかクラックゲージが写っていないところの画像の精度って、どういう風に担保してるのかっていうと、担保されていないんですね。

ここがクラックゲージが写っているところで大丈夫だから他も大丈夫でしょう、というようなかたちなんですけれど、それに対して弊社の場合、先ほどお話ししたように膨大な画像精度、試験をやっていて、全ての画像1枚1枚の精度管理をきちんとできてるイメージなので、現場で速やかに点検画像撮影に入っても精度は担保できるようにしているんです。

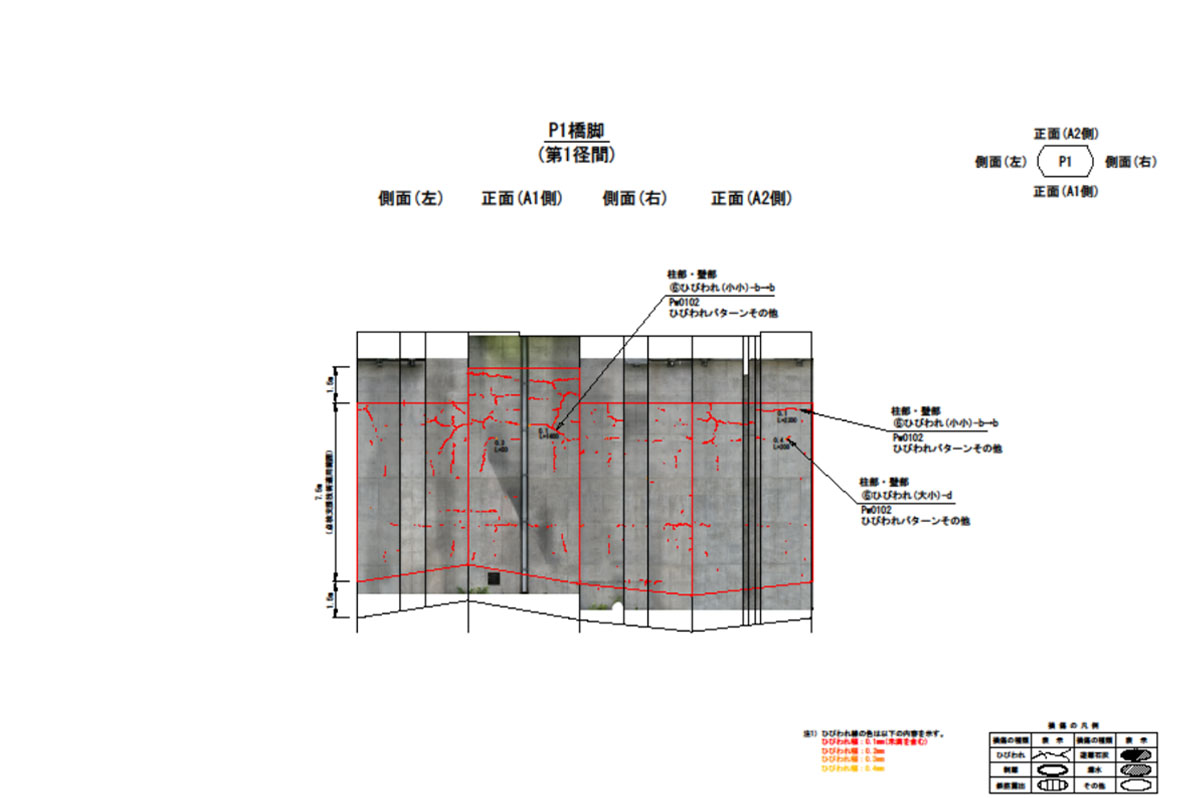

高精度AIひび割れ検出画面

――なるほど、精度管理アプリって、「FLIGHTS橋梁点検システム」のなかの一つの機能なんですね。ついでに「FLIGHTS橋梁点検システム」についてもコンパクトに教えてください。

峠下社長 FLIGHTS橋梁点検システムは、コンクリート製の橋脚を対象にドローンによる橋梁点検を近接目視と同程度の精度で実現することができるシステムです。ドローンによる橋梁点検では、大きく飛行撮影、精度管理、画像処理、損傷検出、成果品作成という流れで点検作業を行います。

これらの工程において、非GPS環境下でも所定の撮影距離を保ち、撮影角度を正対に維持した状態で自動飛行撮影ができる「FLIGHTS CONTROL(フライトコントロール)」や、画像の撮影条件が近接目視と同等の精度が得られるかどうかの判定を行う「精度管理アプリ」、画像データから生成されるオルソモザイクの作成、オルソモザイク画像からAIによって自動で橋脚のコンクリート面のひびわれ等を検出する「高精度AIひび割れ検出」により、ドローン点検に必要な工程をワンストップで支援します。橋梁での近接目視点検をドローンによる点検で代替可能した業界初の取り組みとなります。

ドローンなど画像で点検する技術の場合は、飛行撮影、精度管理、画像処理、損傷抽出などの工程が必要になりますが、これらを人手で行うと作業者の技量によって作業の精度にムラが発生し、作業工数が膨大になり現実的ではないなどの課題がありました。

ですが、これらの課題を解決するためには、各工程を自動化したシステムが必要であり、加えて従来の点検にかかる費用よりも安価でなければなりません。しかし、ゼロからシステムを構築しようとすると膨大な費用がかかりますので、解決に向けた開発が大きく動くというに至っていない状況もありました。

そこで弊社では、橋梁点検においての大日本コンサルタントさんの知見を得ながら、ドローンやアプリなど先端技術側の開発を弊社が促進する開発を進め、システムをまとめることができたのです。

FLIGHTS(フライト)のドローン橋梁点検サービスはこちらから

ドローンの操作は「車と原付のあいだくらい」に

――ドローンの操作やシステムの運用は難しくないですか? 地元の会社さんもストレスなくできるような感じでしょうか?

峠下社長 操作自体は車の免許よりもう少し軽くて、車と原付のあいだくらいなイメージです。元々ハードウェア自体が、写真測量でよく使われてるDJI社のMatrice 300 RTK で、市販の機体を使っていますので、非常にもともとの操作性に長けたハードですし、それに対して自動飛行の橋梁点検に特化したアプリケーションを開発して、アプリケーションをその市販の機体、ハードウェアにインストールするだけで、すぐに使えるというシステムなので、橋梁点検についてすでに知識がある点検会社さんとか、鳥瞰撮影とか簡単な現地調査とかでドローンを飛ばされてる測量会社さんとか、そういった方であれば、講習してだいたい1日くらいでアプリケーションも含めて使えるように導入できます。

システムはサブスクリプションで提供していますので、常に最新の状態にアップデートされるようになっています。

なので、先ほど少しお話したような、今後のラーメン橋のPC箱桁とか上部工の一部の対応についても、アップデートで適用されていくと思います。

――講習会とか見学会、あるいはウェブを活用したセミナーなどで、体験してみることってできますか? 参加された方の反応などはどんな感じですか?

峠下社長 ええ、無料の座学講習会を随時で開催しています。実際に国土交通省さんの現場で実演させていただいたことがありまして、精度管理が自動でできていることや、点検費用を抑えられることなど、かなりの好感をいただきました。

実際の業務実績としては昨年度は80橋脚、国交省さんが管理してる点検業務で実施しているんですけれども、今年度に関しては、今時点で80脚くらいお声がけいただいてるので、国交省さんの直轄案件に関しては、年々需要が高まっていくかなと思っています。

ちょっと見込み的なんですけれど、今年度は300から400脚くらいにはなるのかなと思っていまして、最近もシステムを導入くださった建設コンサルタントさんがあるんですけれども、ちょっと体験されてみて、精度管理が自動でできていることや、点検費用を抑えられることなどに好感いただけたり、すでに導入いただいていてご実感いただけたりしているところが大きいのかなと思っています。

和田会長(特殊高所技術) 特殊高所技術も、点検業務にあたる技術者には非破壊検査資格等、様々な資格を取得させていまして、また弊社は建設業の資格も取得して、補修などの業務もしていますので、点検の次の段階の補修という視点も加えて構造物を近接目視するなど、点検品質を重視して取り組んできました。

そうしたなか点検支援技術の開発も進展し、点検品質は確保しながら、点検のやり方を効率的にすることで、コストを抑えたり、膨大な数の点検対象に対して数をもっとこなしていけたりする方法はないだろうか、というところからドローンとのハイブリッドで点検していくのが合理的ではないかと考えるようになりました。

フライトさんは精度管理に徹底的に取り組まれていて、加えて精度管理が担保できる部位に特化しているので、点検品質をとても重視されています。品質重視の2社の協業にとても期待しています。

一度ドローンなどの新技術を試されたけれども、費用が安くならない上に点検精度が下がったといって、新技術への期待感が失われて、結局もとの点検手法に戻ったというお話を耳にすることがありますが、ドローンと特殊高所技術の点検範囲をきちんと整理してお示し、適切な組み合わせをご提案していくことで、技術を適材適所で組み合わせて品質とコストで合理化することがスタンダードになっていけばいいな、と思っています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。