シリーズ連載「「アナログ規制撤廃」へ。橋梁点検はどう変わる?」。テーマは点検における人と機械の補完なので、点検の機械化の取材を進めていたところ、2022年度以降は”インフラを群としてまとめて管理しよう”という昨年12月に提言があった「地域インフラ群再生戦略マネジメント」も読者の関心が高いとを耳にした。なので、この提言について、国土交通省に分かりやすく解説してもらった。

「地域インフラ群再生戦略マネジメント」は地域で助け合う仕組みだった

――まずインフラの群管理から教えてください。

公共事業企画調整課 原田駿平 調整官 はい。なぜインフラを群としてまとめて管理することが重要になってきているのか、その背景からお話させていただくと、インフラの多くは高度経済成長期に集中的に整備されていて、今後急速に老朽化が進むことが懸念されています。

そのような中、市区町村が管理しているインフラの施設数が多く、橋梁や舗装は約7割、下水道の管渠や処理場、公園は約8割を市町村が管理している状況ですが、市町村の体制としては、技術系職員がいない市町村が25%、技術系職員が5人以下の市町村が約半数という状況です。また、建設業界では担い手の高齢化が進んでおり、今後、高齢者の大量離職が見込まれることから、将来的な担い手の確保が課題となっています。

持続可能なメンテナンスサイクルの実現に向けて、施設に不具合が生じてから対策を行う事後保全型から、施設に不具合が生じる前に対策を行う予防保全型のインフラメンテナンスへの本格転換を図っていく必要がありますが、市区町村や事業者における課題を踏まえ、戦略的にインフラをマネジメントすることが必要です。そういったことから、昨年12月に社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会 技術部会から提言をいただき、複数・広域・多分野のインフラを「群」として捉えてマネジメントしていく「地域インフラ群再生戦略マネジメント」の新たな考え方が示されました。

――具体的には、「地域インフラ群再生戦略マネジメント」はどんなイメージになりますか?

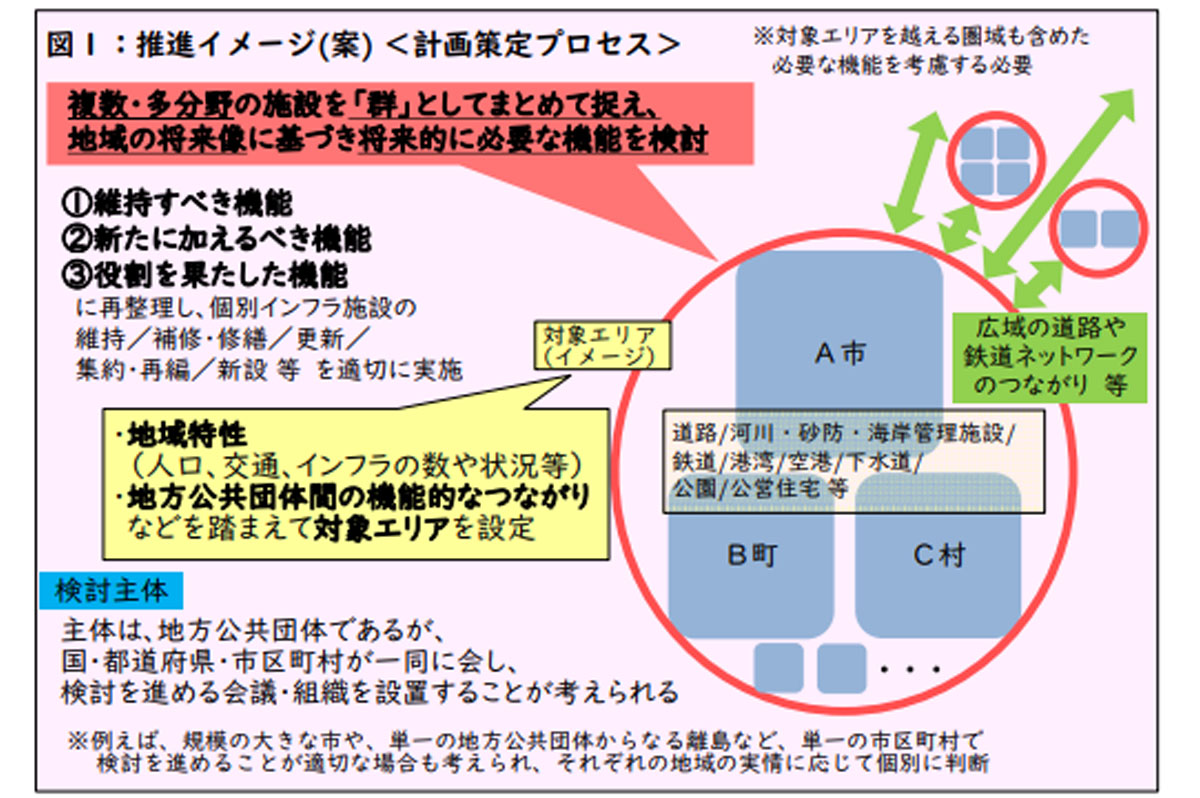

原田さん 提言においては、計画策定プロセスと実施プロセスという2段階に分けてイメージを示しています。

計画策定プロセスは、まずは、地域特性や地方公共団体同士の機能的なつながりなどを踏まえて対象エリアを設定します。基本的には、既存の行政区域にこだわらず、例えば都道府県内の複数の市区町村を1つの単位とした広域の地域を想定しています。分野については、基本的に国土交通省の所管インフラを対象としていますが、地域の状況とか地方公共団体の考え方によって、より多様な分野のインフラも含めて検討します。対象エリアを決めた上で、複数・多分野の施設を群として捉え、地域の将来像に基づいて将来的に必要な機能を検討していきます。具体的には、維持すべき機能、新たに加えるべき機能、役割を果たした機能に再整理をした上で個別インフラ施設の維持、補修・修繕、更新、集約・再編、新設などを実施していくという考え方です。

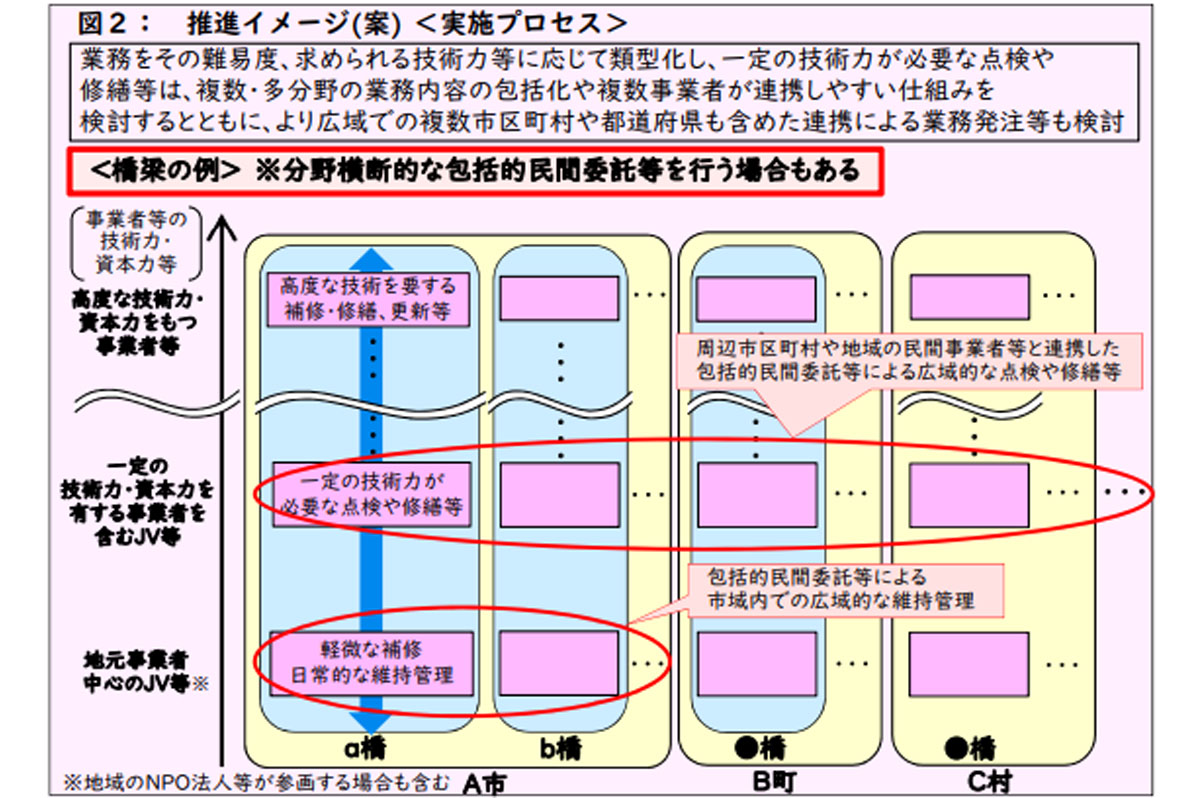

実施プロセスは、計画を作った上で、実際に維持管理をどう実施していくかという段階のことです。メンテナンスの業務と言っても、日常的な維持管理から高度な技術を要する領域まで幅広くあり、求められる技術レベルも異なります。戦略マネジメント計画に基づいて具体的に業務を進めるにあたり、大まかに、①高度な技術を要する補修・修繕、更新など、②一定の技術力が必要な点検や修繕など、③軽微な補修や日常的な維持管理など、と業務に求められる難易度や求められる技術力に応じて類型化してその発注方法を検討する必要があります。

具体的な実施のイメージとしては、①高度な技術を要する補修・修繕、更新などについては、例えば長大橋や複雑な構造の橋梁などがイメージできますが、高度な技術力や資本力を持つ全国規模の事業者などが担う領域だと考えています。今回の提言で特に着目しているのは、②一定の技術力が必要な点検や修繕など、③軽微な補修や日常的な維持管理などの領域です。②一定の技術力が必要な点検や修繕などについては、実際、発注者側も受注者側も技術者が不足している状況の中でいかにして地域のインフラメンテナンスを持続的に実施していくかが課題です。そのため、周辺市町村や地域の民間事業者などとも連携して包括的民間委託などによって広域的な点検や修繕などを実施することを想定しています。その受注者としては、一定の技術力・資本力を有する事業者を含むJVなどで担っていただくものと考えています。③軽微な補修や日常的な維持管理などについては、高い技術力が必要というよりは、地域の実情に精通し、現場へのアクセス性に優れている地元事業者に担っていただくのが望ましい領域と思われますので、包括的民間委託などによって市域内での広域的な維持管理を実施していくことをイメージしています。

包括的民間委託は、これまで地区や業務ごとでバラバラに発注していたものをまとめて発注し、JVなどに受注していただくような発注の手法です。メリットとしては、業務規模を大きくし、複数年契約の包括的民間委託を実施した場合、発注者側は従来よりも発注業務の負担を減らすことができますし、受注者側は将来の業務の見通しがつくため、人員・機械の確保や設備投資もしやすくなるということが考えられます。包括的民間委託の導入時は、発注方式や仕様を定めることや、性能規定を含めていく場合にはリスクの分担や業務中のモニタリングの仕組みを決めていくことも必要になりますから、負担が増える部分もありますが、将来的な見通しを含めて全体でみると、合理的になるところが大きいと思っています。いずれにしましても、「地域インフラ群再生戦略マネジメント」は事業者と市区町村が連携し、持続可能なインフラメンテナンスの実現に向けて取組を進めて行くことが重要です。

なお、「地域インフラ群再生戦略マネジメント」およびその取組を実施していく上で重要な手法の一つとなる包括的民間委託の普及促進に向けて、今年の5~6月にかけて、地方公共団体職員向けの「広域的・戦略的インフラマネジメントセミナー」を全国9ブロックで開催しました。また、包括的民間委託の具体的な内容や実際の先行導入事例などは、手引きや動画にまとめてありますので是非ご覧いただければと思います。

――なるほど。地域みんなで協力し合うと、地域みんなにいい結果につながるような施策に制度設計が考えられているんですね。地域の実情に即した枠組みが各地でできて、上手く機能して欲しいと思いますけれど、手引きを読んだり研修を受けたりするほかに、直接相談できるような窓口などはありますか?

原田さん インフラの老朽化対策については、2012年度から、各地方整備局などの企画部などに、地方公共団体さんの支援相談窓口を設置してきたところですが、このたび地域インフラ群再生戦略マネジメントや包括的民間委託の導入推進、新技術の導入促進など、新たな施策も含めてインフラメンテナンスの取り組みを加速化させるため、「自治体メンテ相談窓口」と改称し、周知を図っています。

「地域インフラ群再生戦略マネジメントについて詳しく教えて欲しい」「包括的民間委託や新技術の手引きの〇〇について詳しく知りたい」「包括的民間委託や新技術の手引きの事例に載っている〇〇自治体の担当者を紹介してほしい」「〇〇のメンテナンスについて困っているので相談に乗ってほしい」など、ご相談がありましたら気兼ねなくご連絡いただければと思います。

診断をするための質を担保しつつ、いかに情報を人手をかけずに効率的に揃えるか

――新技術の活用による点検の機械化についても教えてください

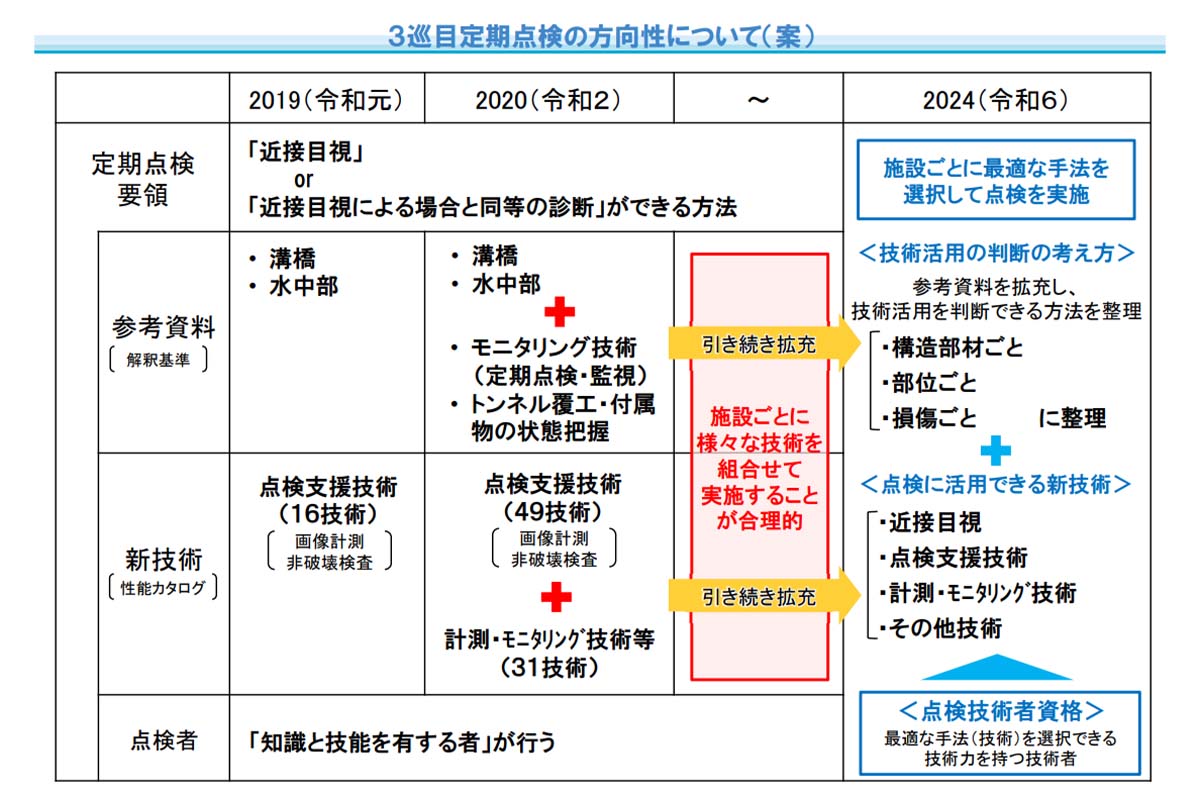

国道・技術課 松實崇博 課長補佐 まず、新技術活用についての環境整備からお話ししますと、新技術についても、インフラの安心安全をミッションに、点検の省力化と高度化になる技術の活用促進をしています。職員がその現場に合った技術を選定する際の判断を助けるものとして「点検支援技術性能カタログ」をつくっていまして、われわれのほうで点検支援技術として必要なリクワイアメントを定めて、われわれの目の前でテストをしてもらって、その数字をカタログとして取りまとめています。

ただ大前提として、近接目視を否定してるわけではないんです。新技術の活用を原則化します、という話をしているんですけれども、それは現地を見て、新技術を使った方が効率的であれば使ってくださいということを言っていて、あくまで現場現場でのジャッジが残ります。そして、定期点検要領にも書いてあるんですけれど、新技術を使うときは、その点検に従事する人は、技術者として自分で近接目視で点検した時と同等程度の情報が取れるというのを確認して使いなさい、ということになっているので、そこは技術者が新技術を使うか使わないかしっかりとジャッジしなければいけないんですね。

――そうしますと、人と機械はどう補完し合っていく感じでしょうか?図をみますと、機械の範囲が広がるようにみえます。

松實さん ポイントかなと思っているのは、 極力、機械でもできるところは機械で、ただ最後は人が責任をもって判断するということは、揺るがないところかなと思っています。

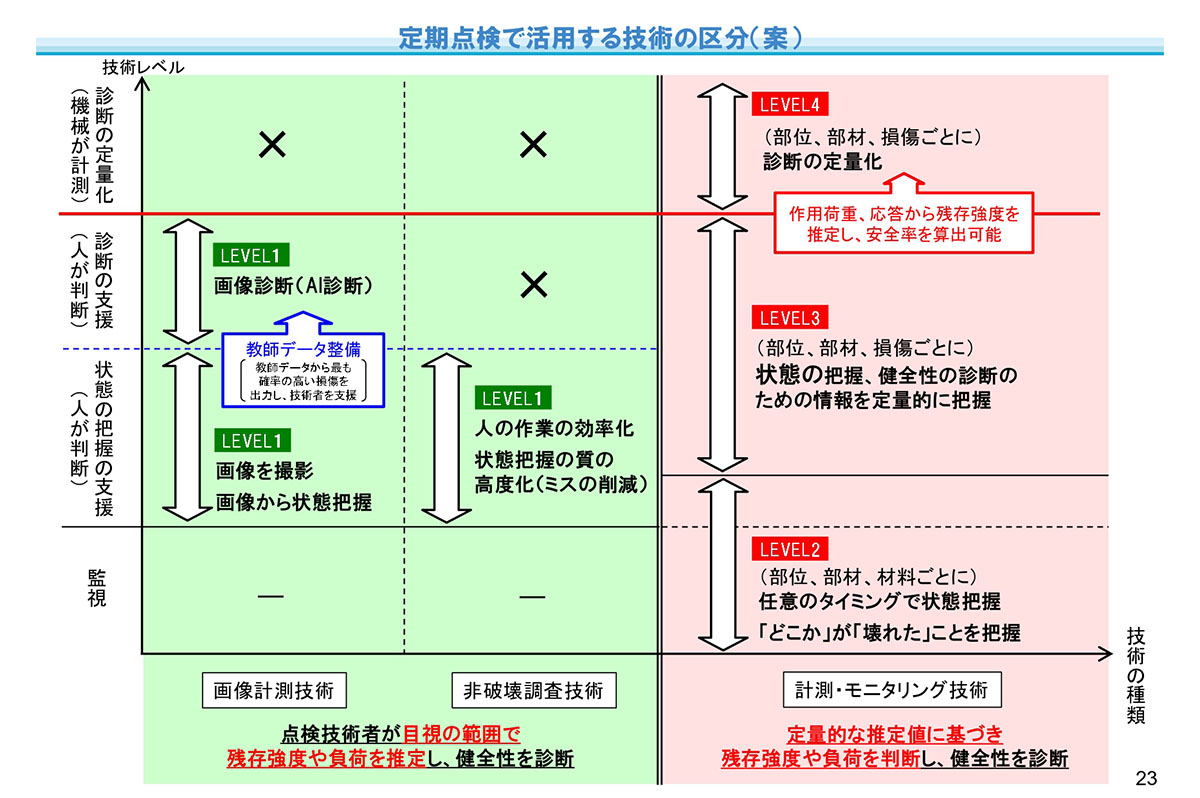

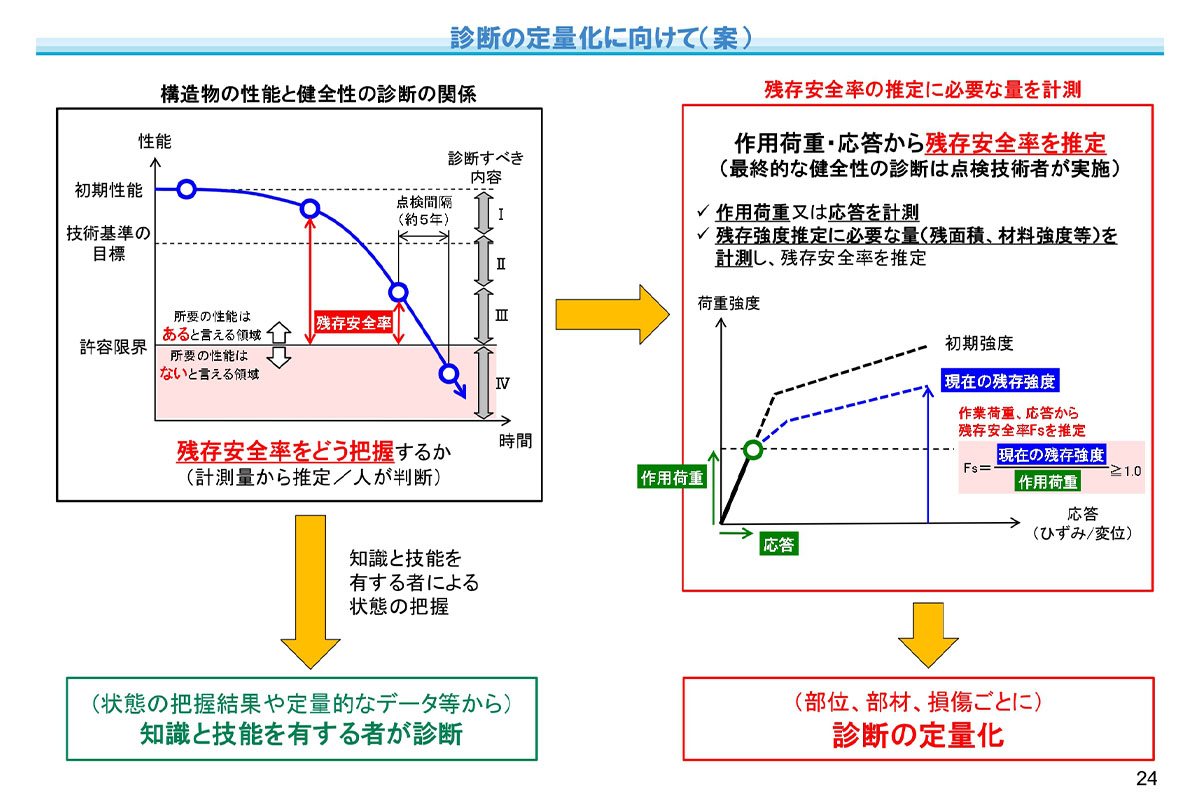

ですので、改めて業務を整理すると、点検とは情報を集めるフェーズで、その情報を集めた先で診断をするわけですから、診断をするための情報の質を担保しつつ、いかに人手をかけずに効率的に情報を揃えるかという部分で機械が補完していくのかなと思います。

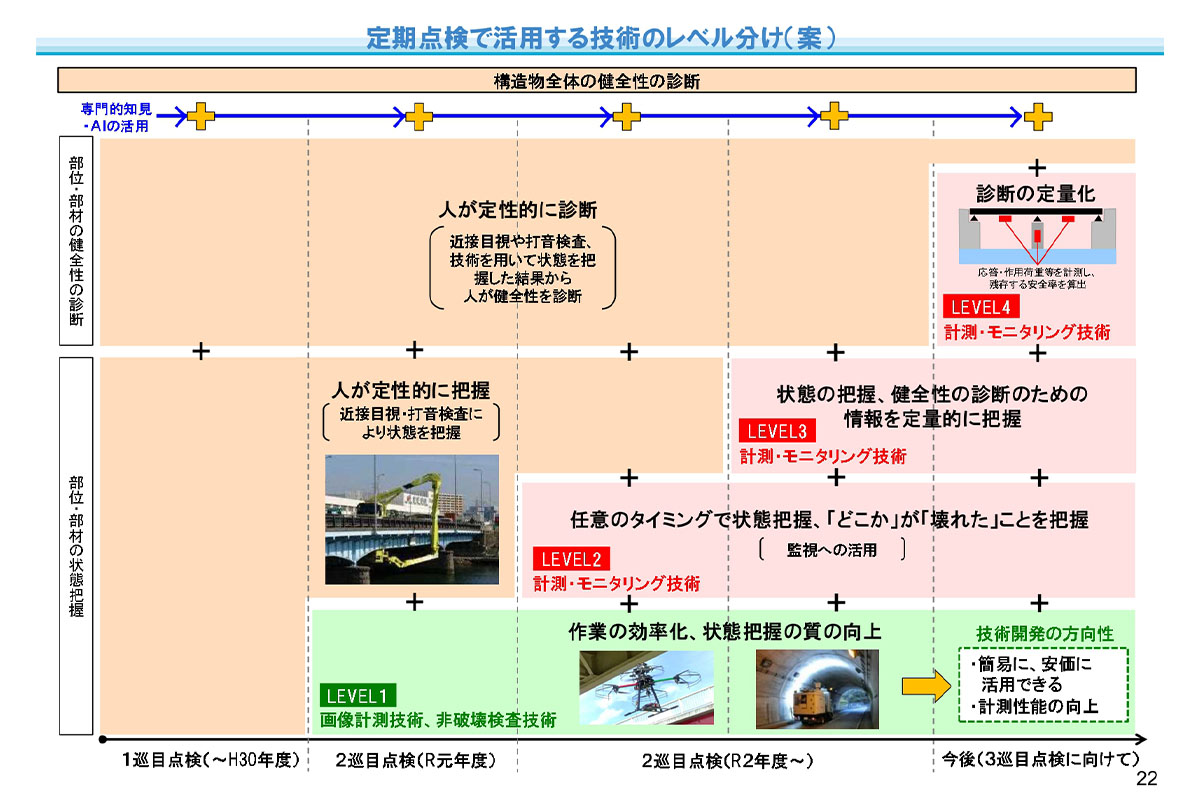

判断する人が、自分の判断は正しいんだと思える情報を提供できるかにかかってくると思います。人がジャッジするために、その判断をするための支援をする情報をどれだけ高度に、提供できるかを、レベル1、2、3、4で示しているというふうに理解してます。

――今、レベル何まで進んでいますか? 図をみますと、3巡目からレベル4にも入るのかなとも…。

――今、レベル何まで進んでいますか? 図をみますと、3巡目からレベル4にも入るのかなとも…。

松實さん レベル1、2、3、4と階段上に上がっていくイメージではあるんですけれど、今どの段階にあるかと言われると結構難しくて、レベル1は当然として、レベル2、3につきましても、一部手は出しています。3巡目からは、大枠では図のような形を目指しているんですけれど、例えば橋によって状況も違うので、一概にということは難しいんですね。

――そうなんですね。ところで、こうして取得したデータの活用は、どのようなことを想定されていますか?

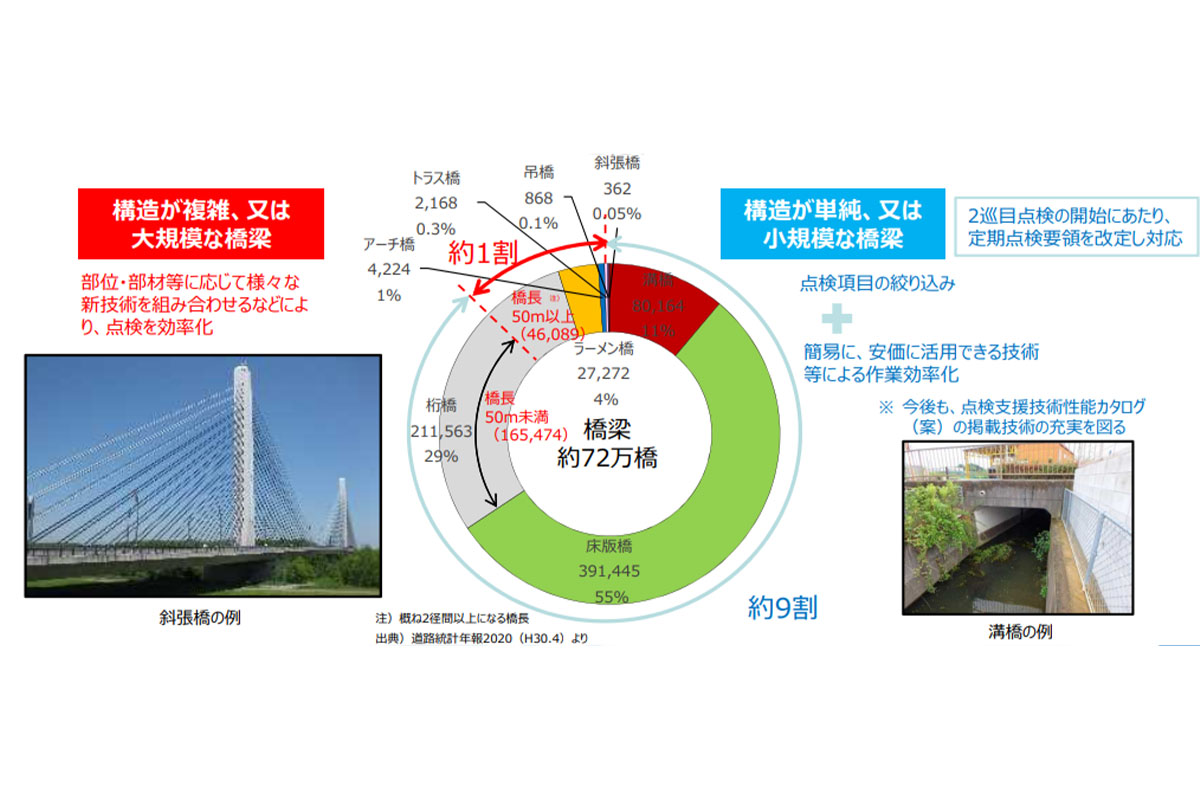

松實さん 全国道路施設点検データベースのサイトでオープンにしてます。ベーシックな情報については無料で、詳細なデータについては有料です。例えば橋梁は全国に73万橋くらいあるんですけど、そのデータが全部入っていて、公表されています。

国についていえば、国総研でデータを分析して、例えば劣化であれば、どういうようなところで、どんな劣化が起こっているのか、というようなことを定量的に可能な限りつかむとかしています。

最近の言葉で言うと、オープンイノベーションでいろんな方に使っていただいて、ひょっとしたら先ほどお話ししたレベル1、2、3、4と階段で上がっていくイメージではなく、何段階かショートカットして一気に進む方が出てきたら、それこそものすごくありがたい話ですので、基本的にデータはオープンにして、いろんな方にいろんな知恵を提供してもらおうというのが、最近のスタンスですね。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。