レーザー照射による塗膜剥離についても共同研究中

――企業などとの共同研究はどうなっていますか。

北根さん 現在、炭素繊維メーカーとFRPとメタルの構造物の接合に関する共同研究をしています。FRPの中でも、ガラス繊維には導電性はありませんが、炭素繊維には導電性があるんです。炭素繊維を鉄に接着したときに、腐食しないのかという問題があるわけです。その辺の共同研究をしているところです。

あとは、腐食した鋼構造物の塗膜を剥がすためのレーザー開発についても、ある国内企業と共同研究しています。塗膜の除去はブラストが一般的ですが、ブラストでは施工できないこともあるし、レーザーでやると良いこともあるので、レーザーのメリットデメリットの整理みたいなことをやっています。

構造力学はモノが壊れないための学問

――「学生の土木離れ」が言われていますが、土木の教員として、どうお考えですか。

北根さん 土木業界が盛り上がるためには、まずはそこに人が入って来ることが大事です。そのためには、一人でも多くの学生に土木を学んでもらって、一人でも多くの人を土木業界に送り出したいと考えています。土木の教員としては、学生に土木のおもしろさを伝えることを心がけています。

研究については、一方的に「あれやって、これやって」と言うのではなく、学生がおもしろいと思って自発的に動くようにする、それを重視してやってきました。授業では、主に構造力学を教えているのですが、最初の授業ではいつも、壊れた構造物の話をすることにしています。構造力学は壊れない構造物をつくるための重要な学問だということを理解してもらいたいからです。

渡り廊下はなぜ、落下したのか?

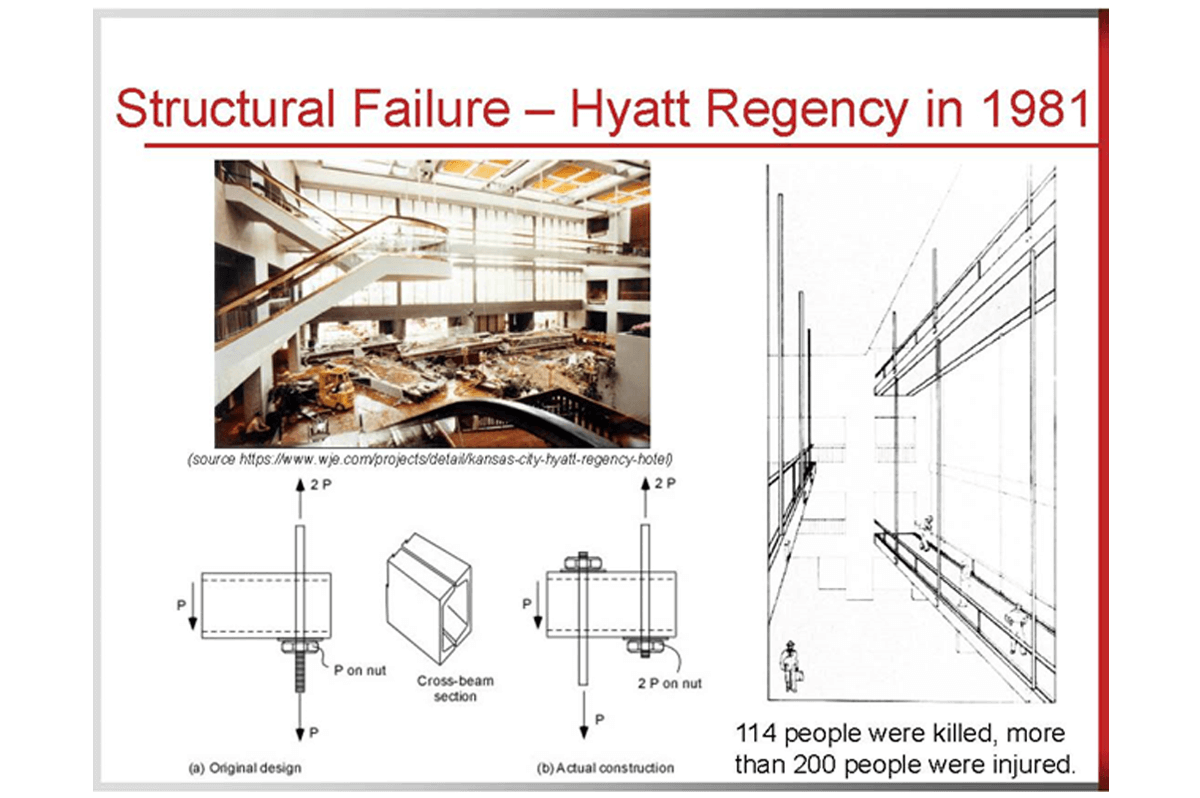

渡り廊下事故に関する資料(北根先生提供)

北根さん あと、アメリカで起こった建築施工ミスによる事故についても、いつも話しています。ハイアットリージェンシーのロビーに渡り廊下が上下2つ架かっていたのですが、パーティーの最中に、上の渡り廊下が落下して、114名が亡くなるという事故がありました。この渡り廊下が落下した原因は、簡単な構造力学で説明することができます。

もともとの設計は、上から一本の吊材があって、上の渡り廊下の下にナットで固定し、下の渡り廊下も同じように下をナットで固定する構造になっています。ところが施工者は「こんなんできるか」ということで、図面と違う構造で施工したんです。一本の吊材に固定するのではなく、別々に固定したんです。

設計図面の構造と実際に施工された構造の両方の図を見せながら、学生に「どこがおかしい?」と訊くんです。答えは簡単で、施工時の構造だと、2つの渡り廊下の荷重、つまり設計の倍の荷重がかかるので、落下したわけです。

次に、「なぜこんな構造で施工したと思うか」と訊くわけです。多くの学生は、実際に施工したことがないので、答えられません。施工者の立場になって考えてみると、設計通りの構造にするためには、一番下から何mもナットをグルグル回して固定しなければなりません。実際の施工では、そんなことやってられへんから、施工しやすいよう構造を変えたわけです。ところが、図面と違う構造にしてしまった結果、落下して事故になってしまいました。

この事例からは、いろいろな教訓が汲み取れると思いますが、私は「構造力学の大事さ」を伝えるために、学生に紹介しています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。