現在、建設業界におけるデジタル化は急速に進展している。BIM(ビルディング情報モデリング)はデジタル化の有力な手段であり、デジタルモデリングを使用して初期設計から建設、保守、最終的に廃棄に至るまで建設資産のライフサイクル全体にわたる情報管理に効果が高い。中堅ゼネコンの施工管理者を長年つとめていた守屋正規氏は、「建設デジタル、マジで、やる。」を経営方針に掲げ、「株式会社M&F」「株式会社M&Ftecnica」を相次いで起業、BIMに取り組む。現在ではグループ会社を含め70人体制にまで組織を拡大した。

さらに、建設DXに取り組む野原グループ株式会社(東京都・新宿区)と業務提携を果たし、同社の「BuildApp(ビルドアップ)」について建設の全工程を通じたBIMなどのデータ活用による生産性向上、サプライチェーン変革、環境負荷軽減、脱炭素化という業界課題の解決に向け協業中だ。今回は、株式会社M&Ftecnicaの代表取締役会長CEOの守屋史章氏、代表取締役社長COOの守屋正規氏にBIM戦略について話を聞いた。

BIM 人材を養成し、ゼネコンなどに派遣する事業を展開

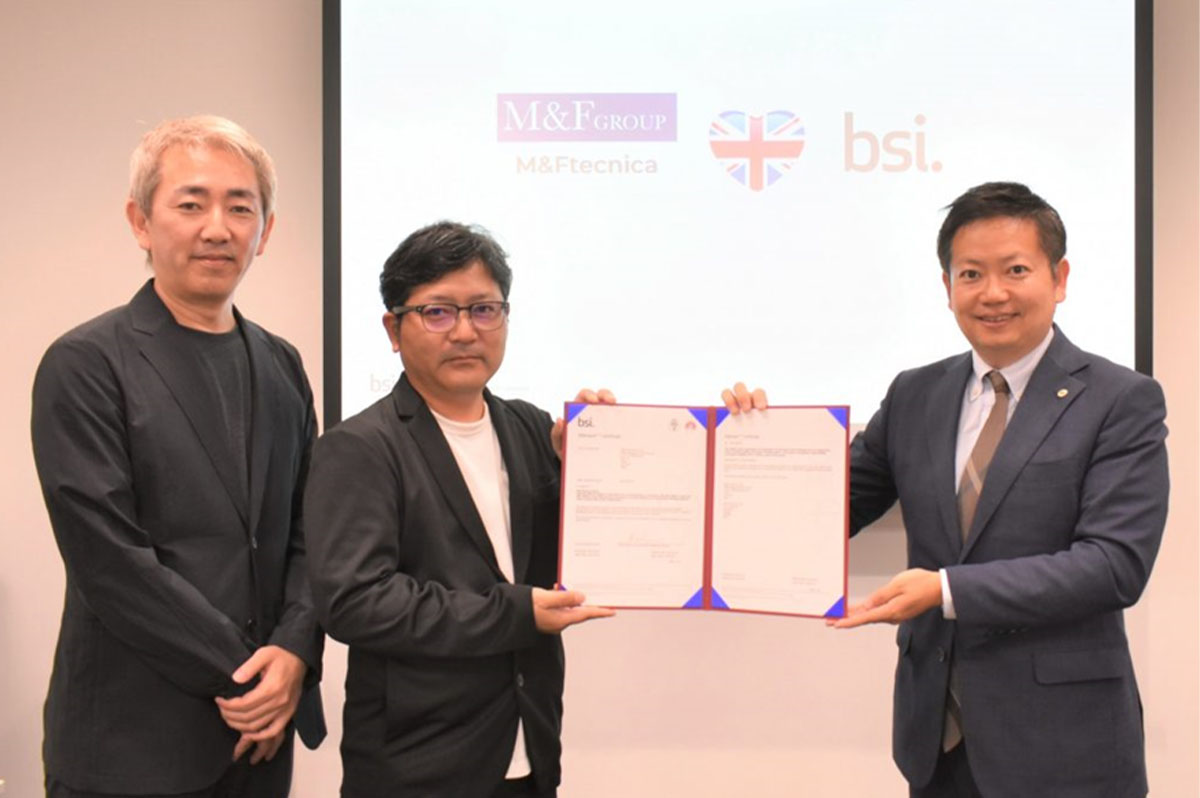

BSIグループジャパン(英国規格協会)からISO19650に基づくBIM BSI Kitemark認証の授与式のようす

――まず現在、会社設立の背景と全体の取組みについて教えてください。

守屋正規氏(以下、守屋社長) 私はゼネコンの施工管理出身で、起業した際には施工図面作成を受注していました。私は技術関係の追及を、ファイナンス・人事などについては兄である、守屋史章代表取締役会長CEOが担当するよう明確に役割分担を行っています。

守屋史章氏(以下、守屋会長) 私は建設畑ではないのですが、人材の増強や投資なども積極的に行い、組織を大きくしていくために参画しました。2016年に「株式会社M&F」を設立し、2年後に関連会社「株式会社 M&Ftecnica」を新設した経緯があります。

――今回は BIM 事業にフォーカスする取材ですが、いつ頃から BIM にシフトされましたか。

守屋社長 2016年末ごろからですね。まず私自身がBIMソフトウェアをしっかりと理解することから始め、次にBIMを使える人材を探しました。ですが、なかなか人材市場におりませんでしたので、それならば自前で育成することを志しました。

現在は採用した人材を1か月~3か月の育成期間を設け、BIM人材を養成し、ゼネコンなどへ派遣しています。

守屋会長 宮崎支店には施工図専門チームがいるため、施工図を正確に理解できる環境が整っています。単なるBIMの操作性の研修であれば、東京本社で問題はありませんが、プラス施工図の学習となると宮崎支店での研修が望ましいのです。

施工図の研修では、図面に詳しいベテランから直接学べ、「Revit」(建築3次元CADソフトウェア、BIMツール)に関しては、宮崎支店に教育担当が2名おりますので、教育体制を整えています。自習の時間でわからないことがあれば、聞きに行きBIM学習の進捗の評価を受けられます。

――どんな方が応募されているのでしょうか。

守屋会長 一つはCADオペレーターです。もともとCADの仕事をされていた方がさらにスキルアップしたいと希望される方が応募されています。当社でもCADオペレーションの経験を最低の応募条件としています。

未経験の方も採用したことがありますが、やはり習熟度は全く異なりました。特に当社は施工に特化しているBIMを展開しています。図面には組立て順序も含めて形成していますから、図面が分からないと教えるのに非常に時間がかかるのです。

施工 BIM の豊富な事例を共有し、ゼネコンに有効なアドバイス

代表取締役社長COOの守屋正規氏

――施工BIMについて、どのような課題がありますか。

守屋社長 日本の建設産業の商習慣として、現場が予算を組んで、その現場で施工BIMの費用を捻出します。しかし、現場でのBIMの予算はなかなか付きづらい現状があります。

次に、現場の方がBIMを理解されることは難しい点です。BIM教育は進展してこそしていますが、まだまだ道は半ばです。当社としては、「あの会社に頼めば施工BIMはスムーズに進む」と言われるような会社を目指しています。

――ゼネコンからの評価はいかがでしょうか。

守屋社長 ゼネコンからは、豊富なスキルのある人材やさらには施工BIMのマネージャー的な人材を求められていますが、なかなかそのご要望に応える人材を供給することは難しい。しかし、いろんなゼネコンとのお付き合いがあるので、施工BIMの事例が揃い、また社内でもそれを共有できる体制が整っています。そこで施工BIMでの効率化に対するアドバイスもできるようになっています。

――BSIグループジャパン(英国規格協会)からISO19650に基づくBIM BSI Kitemark認証を取得されましたが、この意味合いについて教えてください。

守屋会長 ざっくり言いますと、BIMの国際規格です。当社としてはこの国際規格に則って、業務を進める方針です。ゼネコンも今後、ISO19650の認証を取得していくでしょう。

これにより、国際規格に準拠した業務が可能であることをアピールでき、営業面でも有利になります。国際規格の正しいあり方をみんなで取得する動きはゼネコンだけではなく発注者側で活発になると考えていますが、発注者、元請受託組織、当社のような受託組織が一体として同じ手法で、一気通貫で展開していけば日本のBIMはもっと発展していくでしょう。

この認証は世界的に有名な建設会社や設計事務所はみな取得しています。BIMデータは様々な人が携わりますから、アクセスするためのルールが必要です。

代表取締役会長CEOの守屋史章氏

――今後、発注者がBIMを採用していくにあたり、維持管理まで使っていくイメージになりますか。

守屋社長 そうなるでしょうね。発注者側が維持管理にBIMデータを使用することでコスト面でも利点を感じるのではないでしょうか。本件については守屋会長が担当していますが、当社では投資家目線でBIMデータをどのように活用できるかについても調査しています。

守屋会長 プロパティマネジメント(不動産に関する資産管理を行う業務)にも活用されるようになると思います。これからは建てるだけではなくその後の維持管理、さらにその維持管理した情報がデータとして残っていると資産価値が明確になります。発注者としては完成した建物の後のことが重要です。その点を考えて提案していくことが重要になります。これからは発注者側が施工BIMを展開していくとどのようなメリットが生まれるかについても分かりやすい提案をしたい。恐らく近い将来、そうした世界が到来するでしょう。

正直こういったコンサル系の会社は信頼出来ないです。結局業務の効率化≒利益が透けて見える即ち上がった利益からコンサル等が掠め取る構図にしか思えない。ISOも20年来継続しているが日々一刻と状況が変わり都度臨機応変に対応が必要なこの業界に致命的に合わないし今本当に必要なのは使える設計図が前提ですが実際に物を造る職人なんですよね。だいたいの記事が管理側の効率化や理想を語るのが多いですがもう一度言います「本当に必要なのは実際に物を造る職人です」革命的な技術革新と標準仕様書が対応可能になる状況がない限りここを大切に育てて応分な対価を払わないとあと20年程度で破綻が見えています。

自分は工業系の人間ですがISOはお布施ですよw

今は大手企業の一次下請け以外はコスト削減でやらない流れでしょう。

二次以降の会社は安く仕事を回してますよ!

今は亡き阿部さんが言っていたトリクルダウンなんてどこ吹く風ですよw

どの業界もそうなんですが実際働いている人達にお金が流れる時代は何時来るんでしょうか?

真面目な話行政が下請けに払う金額を制御できなければこの業界は成り立たなくなりますよw

下請け階層の制限や中抜きは二割までとか明確にしないと駄目だと思いました。

右から左でお金儲けする人間がこの世の中多すぎますよw

一人親方の人へ仕事を出して、その人に支払われる金額以上に中抜きしている会社がある事を知ってしまったのでこの業界は酷いもんだなと…。

モデリングができるが内容が全くわかっていない3Dオペを増やさずに、建築の現場や仕事の進め方がわかる人が増えてくるとよいですね

と、この会社の方たちにお伝えしたいです。