「令和元年東日本台風」で”浸水深5m”に対応する耐水害住宅を

――”実大実験”への反響は大変大きかったですね。

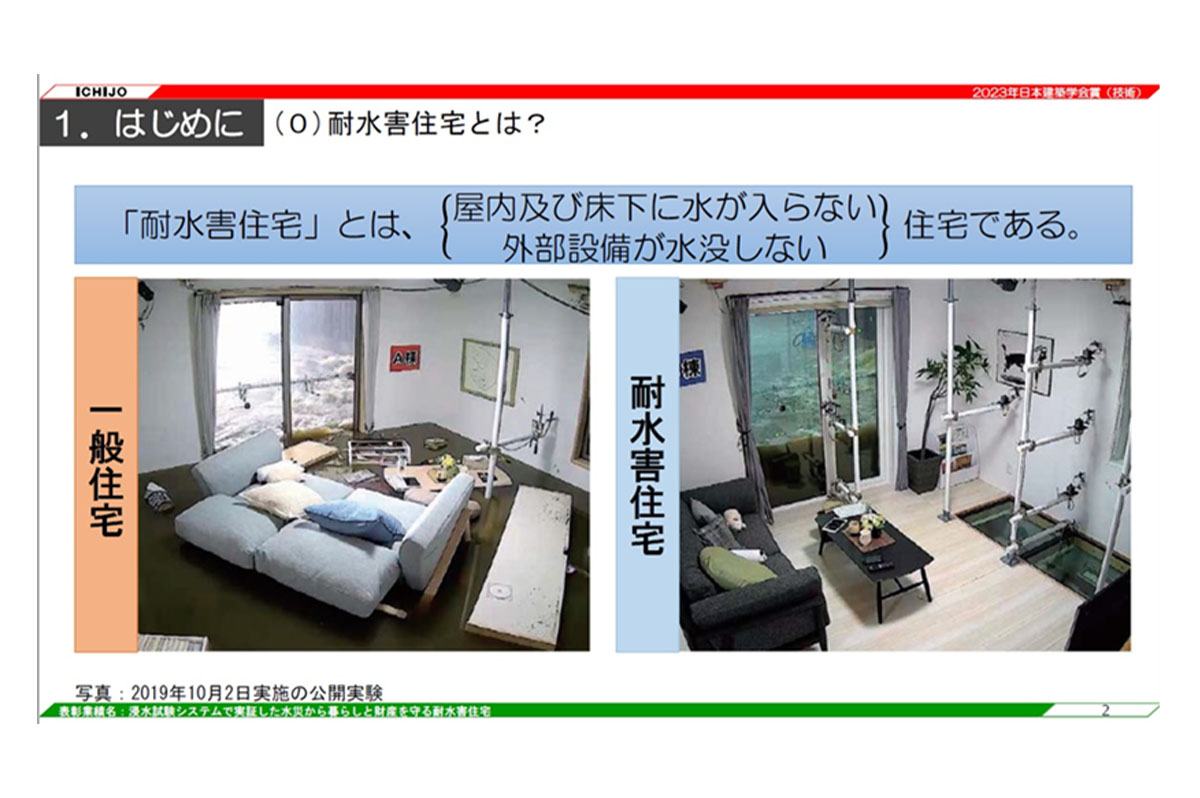

和木さん まず2019年10月に第1回目、翌年の2020年10月に第2回目の公開実験を開催しました。第1回目の実験は浸水深1m程度規模を想定しました。当初は1mの水害に対応できる耐水害住宅の開発が社内の共通認識でした。ですが、その実験直後に「令和元年東日本台風(台風19号)」が襲い、この災害では浸水深が5m近くに達しました。

社内では1mに対応できる耐水害住宅を開発しても、浸水深5mの風水害が襲ってくる可能性を考えると不十分という意見が挙がりました。そこで1mに対応の耐水害住宅の販売をストップし、その後1年かけて浸水深5m対応の耐水害住宅にチャレンジし、開発を続行した経緯があります。そして、第2回目の公開実験として、浸水深5mに対応する浮上式の耐水害住宅を公開した反響は大きく、各種メディアに大きく取り上げていただきました。

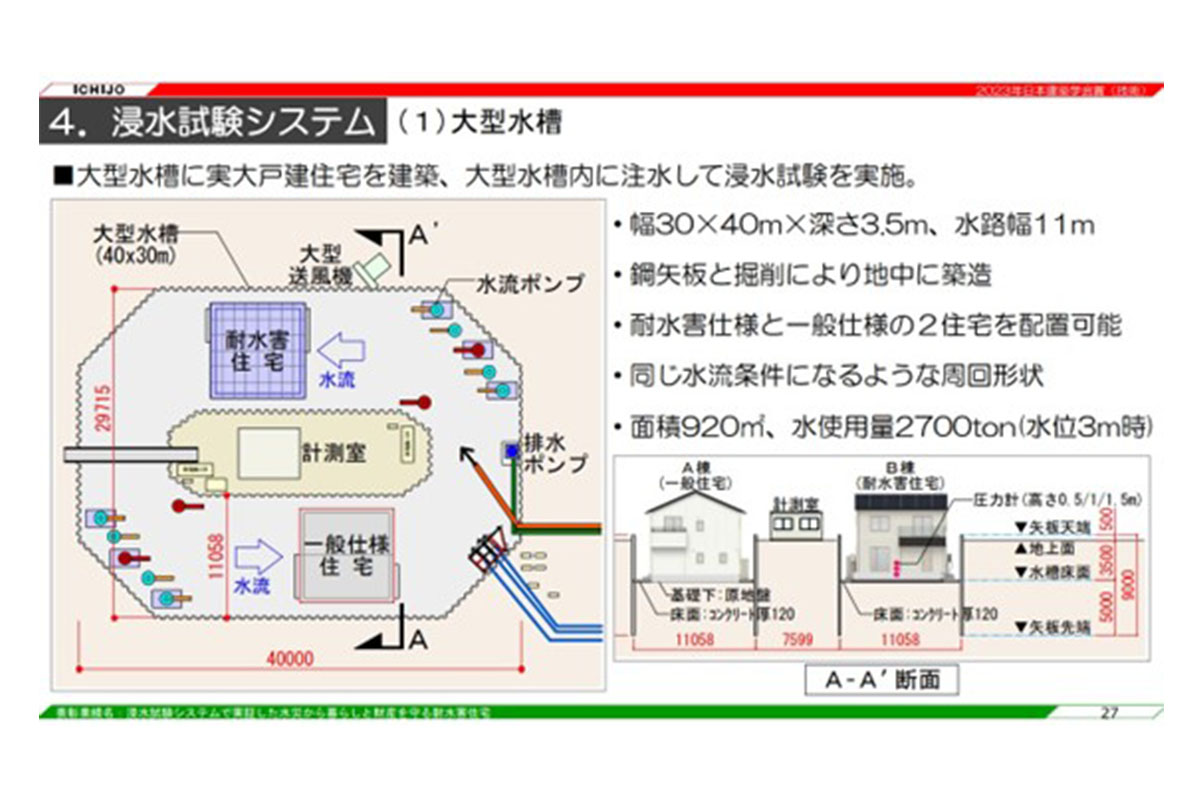

大型水槽の実大戸建て住宅を建築し、浸水試験を実施

水に浮かべるという発想は珍しいものではありませんが、これを実用化するのは現実的に難しいと考える方が多かったようです。そのため、類似の構想をしていた学識者や専門家の方々からも多くの問い合わせを頂きました。現在では、そういった方々と耐水害住宅の更なる発展と普及に向けて一緒に研究活動を行っています。

水害に負けない家を創る!実録映像ドキュメント「耐水害住宅実大実験2020」 / YouTube(一条工務店 公式チャンネル)

自社製造によるオリジナル建材が開発の後押し

耐水害住宅の概要

――耐水害住宅の開発になぜ成功したのでしょうか。

和木さん ハウスメーカーとして高気密・高断熱住宅を武器にし、住宅の開発・販売を続けてきました。つまり、耐水害住宅の開発以前から当社住宅は気密性能が高いのです。実際に床上数cmほどの水害に遭われた住宅が浸水しなかった報告があります。この報告を受けて、さらに気密性能を高めれば浸水を完全に防止できる住宅を開発できるとの発想が現在の耐水害住宅の商品化につながったのです。

また、一条工務店はオリジナル建材を自社グループで製造しています。そこで水密性能の向上を目的に建材の仕様を変更するオーダーがあれば、迅速に実施できる体制が整っています。自社で建材をカスタマイズできることも強みといえます。

お客様によりよい住宅を提供するという社風

「令和元年東日本台風」での被害(長野市) / 出典:内閣府

高橋さん 「住宅を浮かす」ことは常識から見れば驚かれますし、商品化するかどうかは大きな決断でした。しかし、この決断力こそが一条工務店の社風です。万が一にでも問題が発生しないよう、実大実験を行って確認しているんです。また、オリジナリティあふれる発想も商品化の推進力につながっています。耐震、耐水害に対していち早く生まれるアイディアを実物として提供する思いはとくに強いものがあります。

黒田さん 「営利目的で住宅を建設するのではなく、まずお客様のためによりよい住宅を提供する」というのが創業以来の社風です。「儲からないから、耐水害住宅の商品化を断念する」なんてことにはなりません。

商品化までやり切って、お客様が喜ぶ顔を一人でも二人でも見ることができれば、社員一同が「やってよかったね」という想いを共有できる。これこそが商品開発の意義だと考えています。

和木さん 社風についてもう一つ付け加えるとすると、通常の考えでは、「住宅が浮くと危ないから止めよう」という発想になるかもしれません。しかし、一条工務店は「具体的にはなにが危ないのか」「どうしたら安全になるか」を考え、検討しようという発想につながっていきます。実大で浮上させる実験を行い、流木が当たったらどうなるかも検討するために実際に木をぶつけるなどして、次々と課題をクリアしてきました。

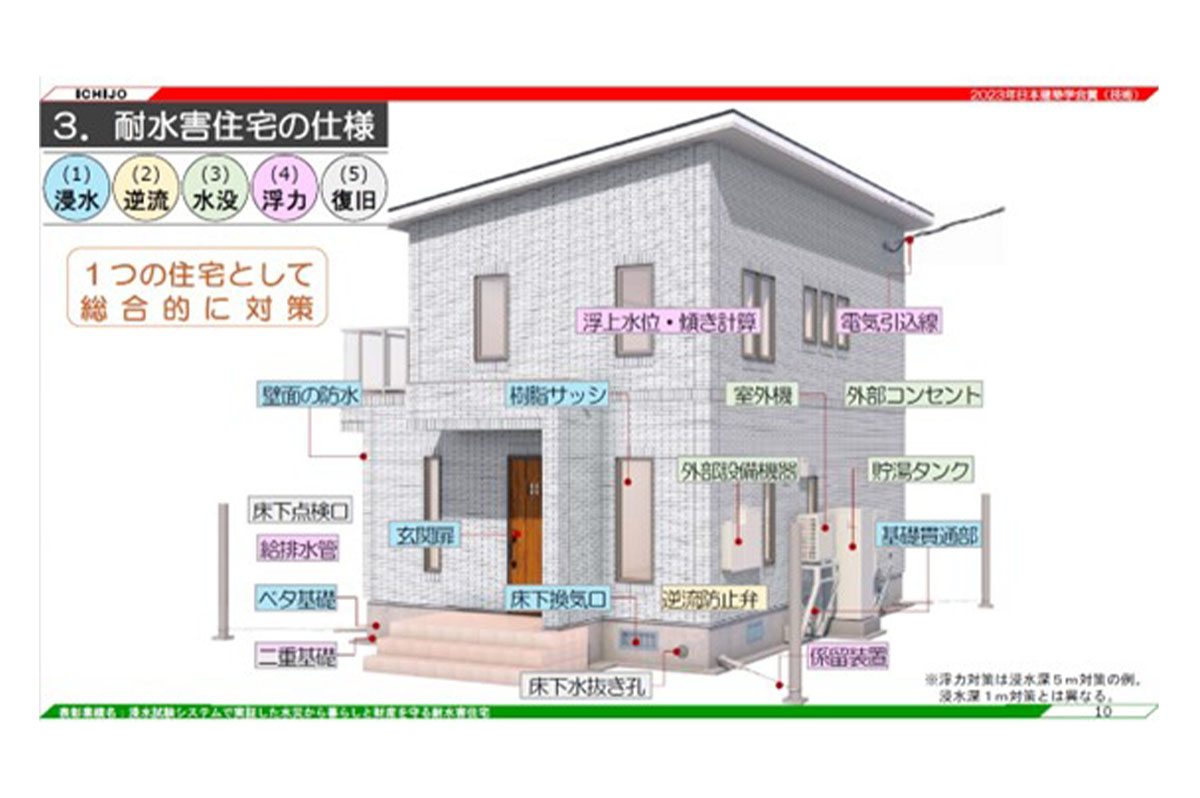

耐水害住宅は「浸水」「逆流」「水没」「浮力」「復旧」を総合的に対策

――性能的な面での、耐水害住宅と一般戸建て住宅の違いについて教えてください。

和木さん 耐水害対策技術は、「浸水」「逆流」「水没」「浮力」に加えて「復旧対策」の5点から構成されます。具体的には浸水対策のほかに、排水管からトイレなどへ水が逆流しないような対策、住宅の外周部にあるエアコンの室外機やエコキュート、蓄電池などが水没しないための対策を施します。また、水位が高まってくると発生する浮力への対策も必要です。最後に、水害に遭ってしまった場合、容易に復旧ができるような対策も施しています。この5点について、1つの住宅で総合的に対策を実施している点が耐水害住宅の仕様です。

耐水害住宅の対策一覧

――一つひとつ伺っていきたいのですが、まず「浸水」対策の解説をお願いします。

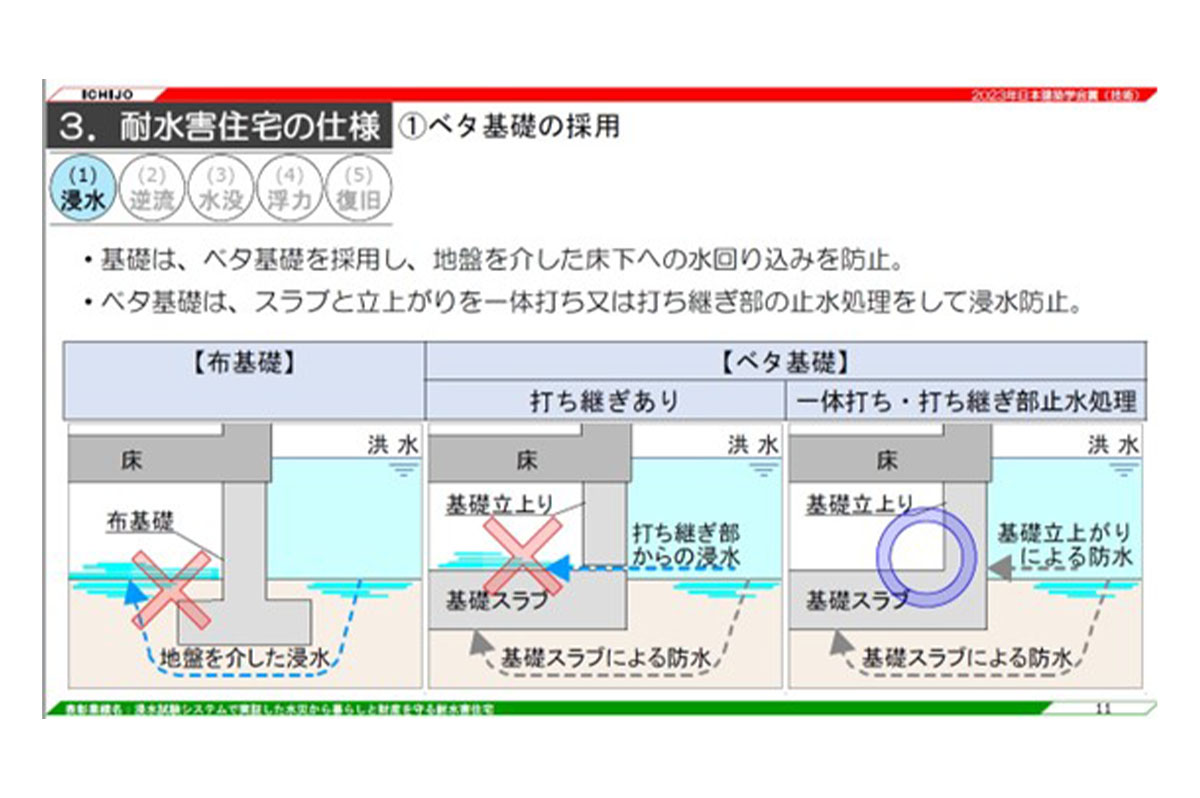

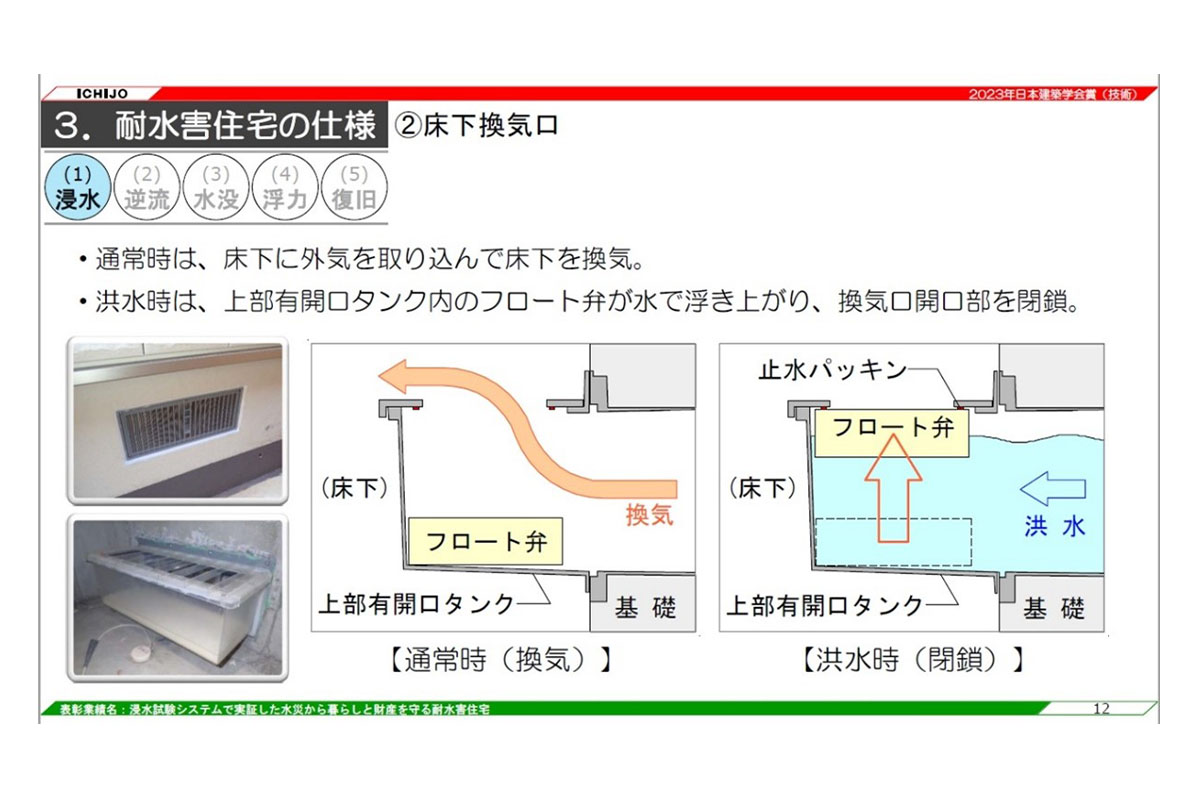

黒田さん 「浸水」への対策では「ベタ基礎」を採用し、床下への浸水を防止しています。また床下換気口は、基礎の立ち上がり部に開口を造り換気する方式で、床下側にフロート弁を設置しているタンクを設置しました。洪水が床下に浸水した場合、フロート弁が浮上し、上部の開口部を塞ぎ、止水する仕組みです。水害が発生することで顧客が事前に用意することが不要ですので、水が押し寄せれば勝手に塞いでくれます。

ベタ基礎を採用

基礎の立ち上がり部に開口を造り換気する方式の床下換気口

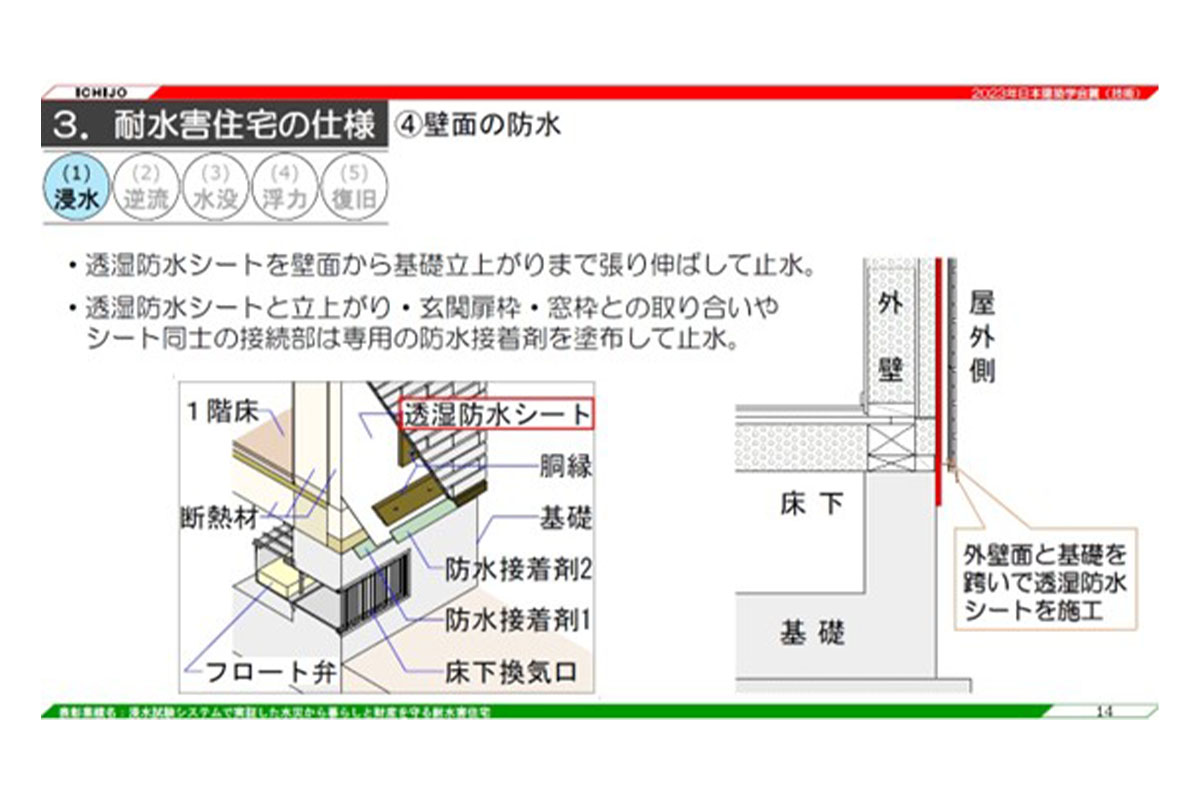

住宅基礎の立ち上がり部に設備配管が貫通していますが、専用の防水ソケットを使って、止水するような仕様です。また、壁面の防水は、透湿防水シートを専用の接着剤で接続し、基礎立ち上がりまで延ばし、ここで基礎面と壁面を止水ラインとし、水が入ってこないようにしています。そのため、床上・床下に浸水しない仕様となります。耐水害住宅向けにより止水性が高く、防水接着剤の相性の良い透湿防水シートを選んでいます。つまり一般戸建て住宅の施工方法に防水接着剤をプラスし、透湿防水シートを基礎まで延ばしているところが工夫した点です。

次に玄関ドアのパッキン。これは通常使用しているパッキンと異なり、自動車のドアに使い、圧力が増大するほど隙間を塞ぐ中空パッキンを採用しています。また、玄関ドアのサッシは特殊形状で、通常は壁面にヒレがあたりビスを壁に打って止めます。このサッシは基礎と壁に四周ヒレが接することで止水性能が向上しています。

また、引き違いの掃き出しサッシでは止水性能が高めることはできませんので、FIX窓と開き窓を組み合わせた大きな窓を採用しています。FIXや開き窓の場合は水位が高くなっても止水することができるのです。

窓は止水性能が高いFIXと開き窓の組み合わせ

――「逆流」については。

黒田さん 「逆流」対策では、排水口に逆流防止弁をつけて、通常の生活排水は流れるようにしつつ、豪雨や洪水で下水管内の水位や水圧上昇によって下水が逆流した場合、この弁が閉じて防いでくれる仕組みです。

逆流防止弁を排水管に設置し、汚水の逆流をシャットアウト

――「水没」対策はどのようなものですか。

黒田さん 「水没」対策は、通常エコキュートの下部に制御用のポンプや基盤を配置しますが、それを本体の上部に移動しています。1mの水害であれば、浸水しても電気部品は壊れないため稼働可能です。外部に設置するコンセントも高い場所に設置することで水没を免れます。また、太陽光発電の蓄電池などは浸水する高さよりも高い場所に置いています。「水没」対策をまとめると、水位が達しない場所に設置する工夫を施している点が特徴です。