船を港に係留するように住宅を浮かせる

――そして、特徴的な「浮力」対策はどのようになっているのでしょうか。

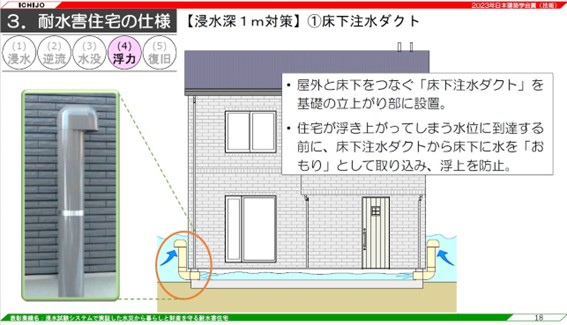

和木さん 「浮力」対策には2種類あります。1つ目は、1mの水害に対する対策で、建物を浮かせない仕様になっています。屋外と床下をつなぐ「床下注水ダクト」を基礎の立上がり部に設置しており、住宅が浮き上がってしまう1m以上の水位に到達する前に、床下注水ダクトから床下に水を浸水させ、水を重りにして建物を浮力から守ります。

浸水深対策1m対策の概要

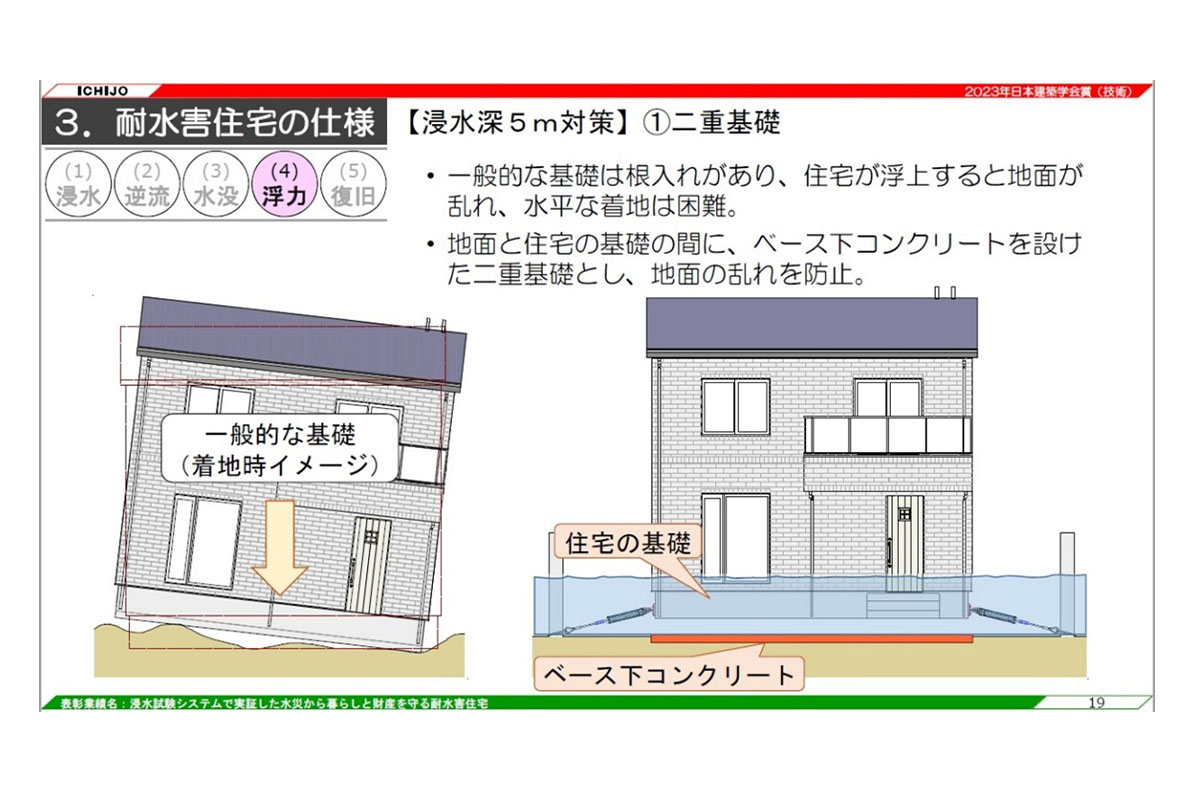

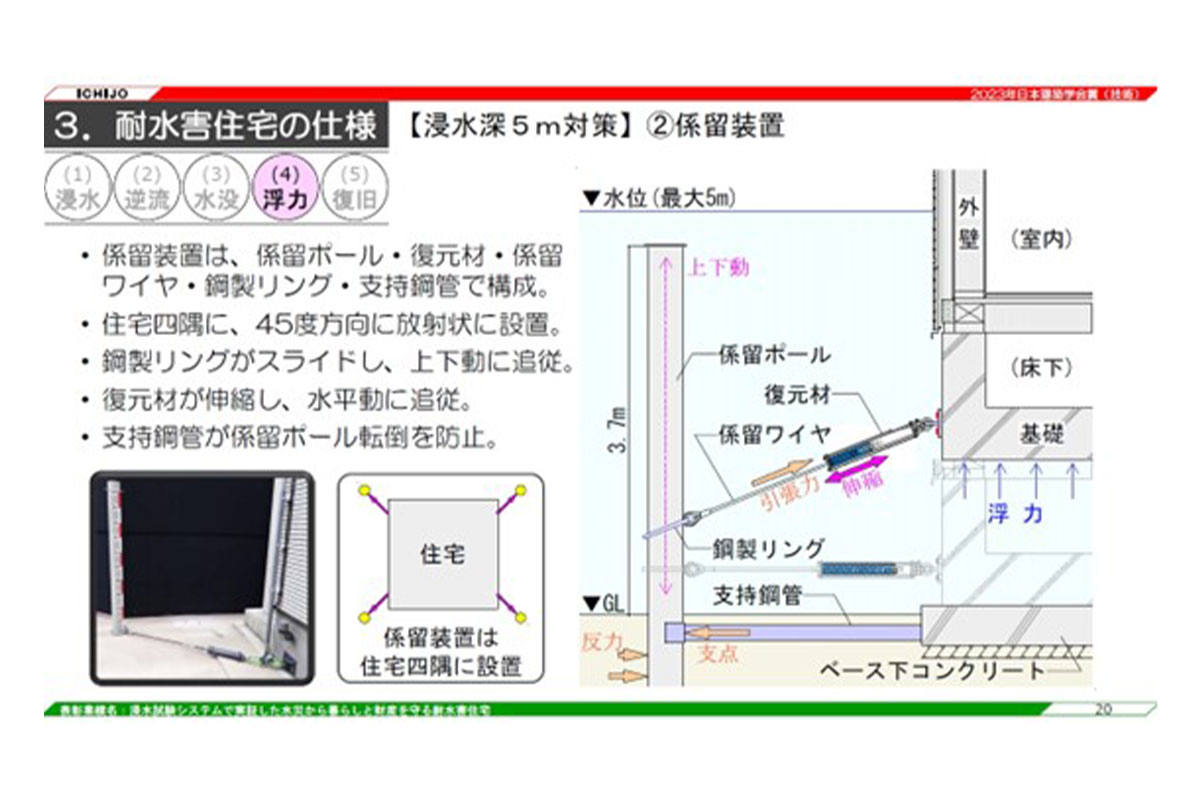

もう1つは、5mの水害に対する対策で、住宅自体を浮かせて守る「浮上タイプ」です。通常、住宅は基礎が10~20cmの地面の中に埋まった状況にあります。しかし、これではスムーズに住宅は浮きません。浮いて着地するときには地面が乱れ、まっすぐ着地しない問題もあります。そこで下にコンクリートを打設し、その上に住宅の基礎を造ります。次に、船を港に係留するように、住宅の四隅に設置した係留ポールを地中に埋め込み、係留ポールにリングをかけ、住宅をワイヤーでつなぎます。ここで住宅が浮上した時に、係留ポールに沿ってリングも浮きますから、住宅が流されそうになってもワイヤーが住宅を引き留めるため、水没や流出から守り、被害を最小限に抑えられる仕様となっています。

浸水深5m対策では二重基礎に

高橋さん また、ここで「復元材」がポイントになります。「ばねばかり」のイメージで考えてもらいたいのですが、引っ張ると伸びて手を離すと戻るという単純な仕組みです。復元材を設けることで余長が生まれます。住宅に水流が当たり、無理な力が発生し、住宅も傾いて浮きます。傾くとワイヤーが引っ張られ、復元材が縮み、余長をつくってくれます。そうなると、ワイヤーが切れずにそのまま浮上できるのです。着地する際も四隅からバネを引っ張ってくれますので、元に近い場所に着地します。

係留装置は、係留ポール・復元材・係留ワイヤー、鋼製リング、支持鋼管で構成

そして、浮上時に心配になるのが設備の給排水管です。こちらは地面とつながっているため、折れるなどの懸念があります。そこであえて建物側の部分に接続部をつくり、住宅が浮くとその接続部がスポッと外れて損傷しない仕組みとなっています。排水管の地面側は柔軟性のあるジャバラの配管を使用しており、住宅が着地した後も数㎝のズレであれば、お客様ご自身で簡単に再接続が可能になります。同様に給水管も地面にジョイント部をつくり、こちらも着地した後は排水管と同様に接続できます。

給排水管の構成

住宅を”ジャッキアップ”し異物を除去

――最後に水害後の「復旧」対策を教えてください。

和木さん 「復旧」対策では、基礎立ち上がりにふた付きの水抜き孔を設け、もし床下浸水した場合には、ふたを外して水を排水できるようになっています。一般的に、床下に入るための点検口がありますが、清掃作業で人や物が頻繁に出入りするには厳しいサイズですので、倍近くの幅にして入りやすくし、清掃なども容易にできるよう配慮しています。

床下浸水した場合も容易に排水できるよう対策

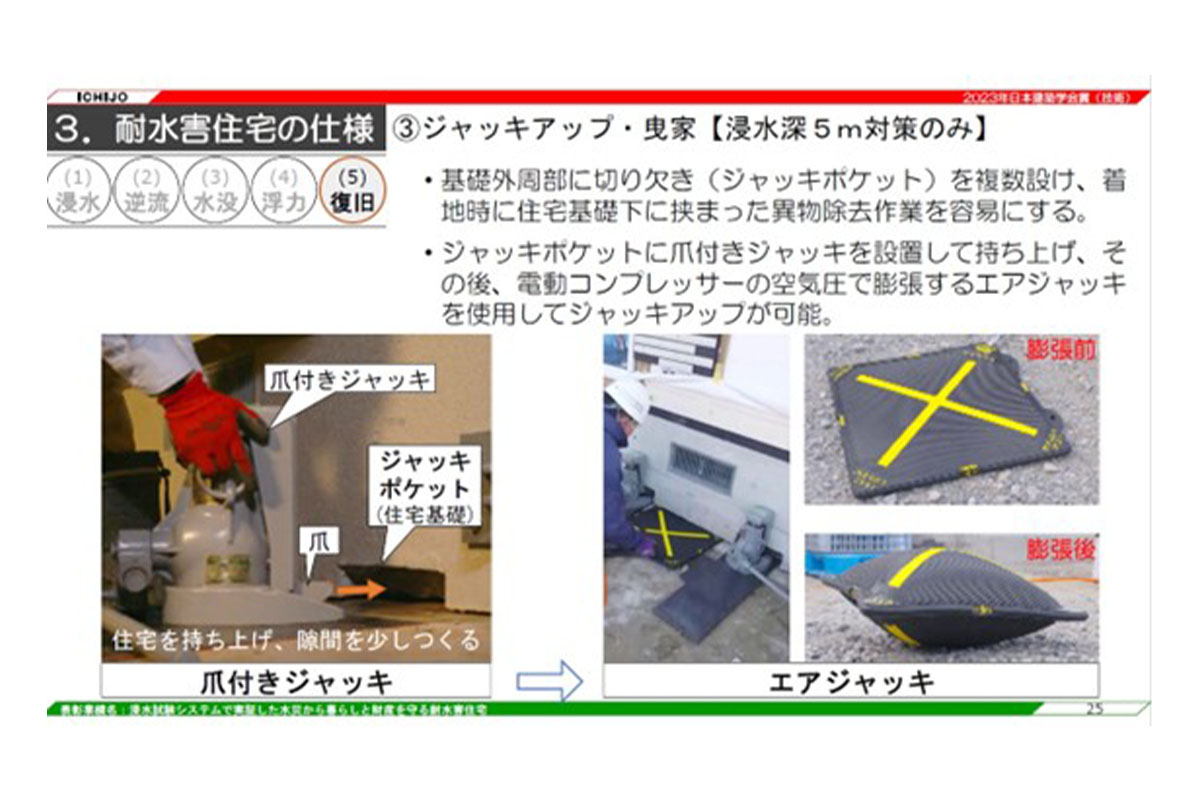

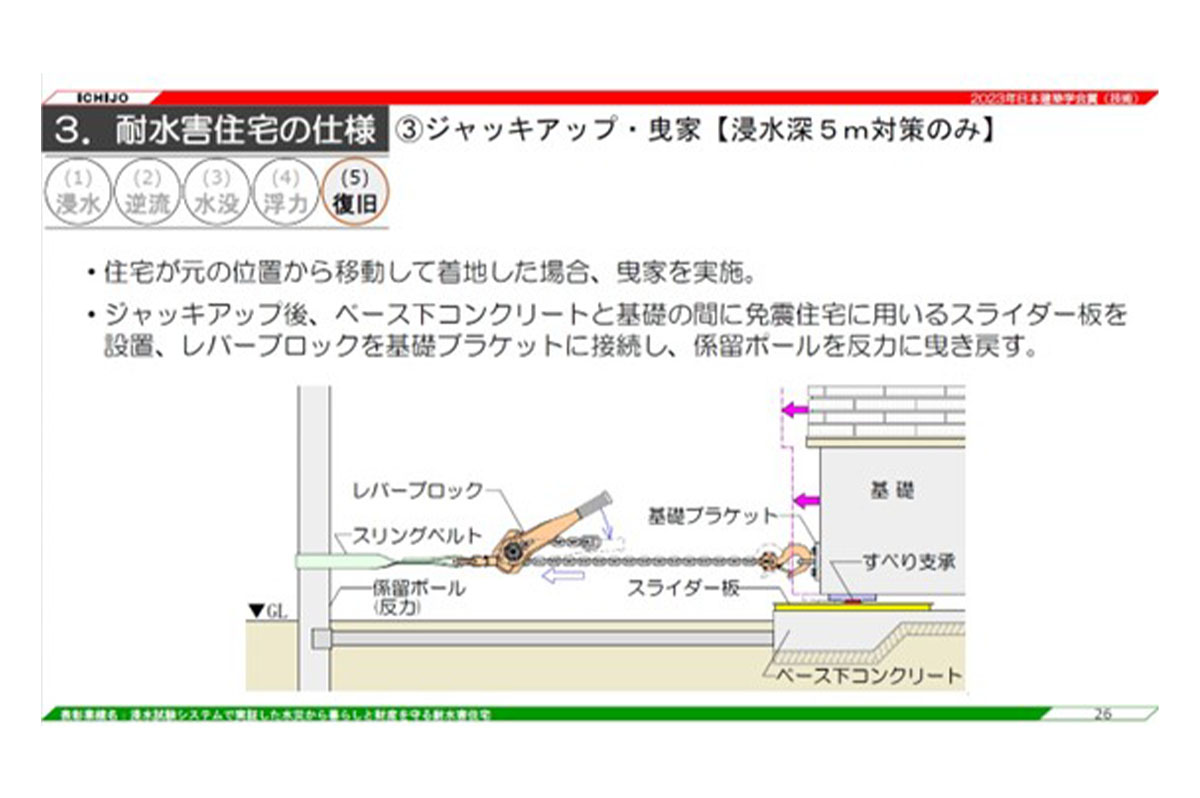

そのほかにも、浮上する住宅が着地した際に異物が挟まった際には除去する必要がありますから、ジャッキアップし住宅を水平に移動する対策をしています。具体的には、基礎の下に切り欠きを設けており、ここに爪付きジャッキを差し込んで設置して外周部を持ち上げ、その後電動コンプレッサーの空気圧で膨張するエアジャッキを使用して、挟まっている異物を除去することができます。

住宅基礎下にはさまった異物除去作業を容易にする対策

また、住宅を持ち上げたときに免震住宅で使用する「すべり支承」をはさみ込むことで再度着地した時に摩擦が低減するため、係留ポールにレバーブロックをかけて住宅を水平方向に引っ張り、元の位置に引き戻す作業が可能です。このすべり支承も当社で製造しており、その材料を耐水害住宅に流用しています。

耐水害住宅は施工方法も標準化し、品質確保

――今、ご説明にあった仕様についてどのような体制で施工を行うことになるのでしょうか。

黒田さん 一条工務店は仕様や施工方法が確立されており、耐水害住宅に限らず各種施工マニュアルが定められているため、登録された協力業者による均一な施工体制を整備しています。

現場監督と現場作業者に対しては、仕様や施工方法についての座学研修と実地研修を行っています。研修を修了してライセンスを取得した者でないと施工や施工管理はできません。施工マニュアルの整備も含めて、しっかりとした施工管理体制を構築しています。ちなみに、施工の肝になるのが、さきほど説明があった透湿防水シートや専用接着剤の部分です。

毎月、協力会社を営業所や工事責任者の元に集めて、さまざまな研修を行っていますが、耐水害住宅であれば特別に研修を実施しました。技能者一人ひとりに施工の動画を見せ、マニュアルを説明する時間を設けて、座学に加え実際に施工している現場での実地研修も行い、研修が完了すれば「研修済みシール」を発行しています。

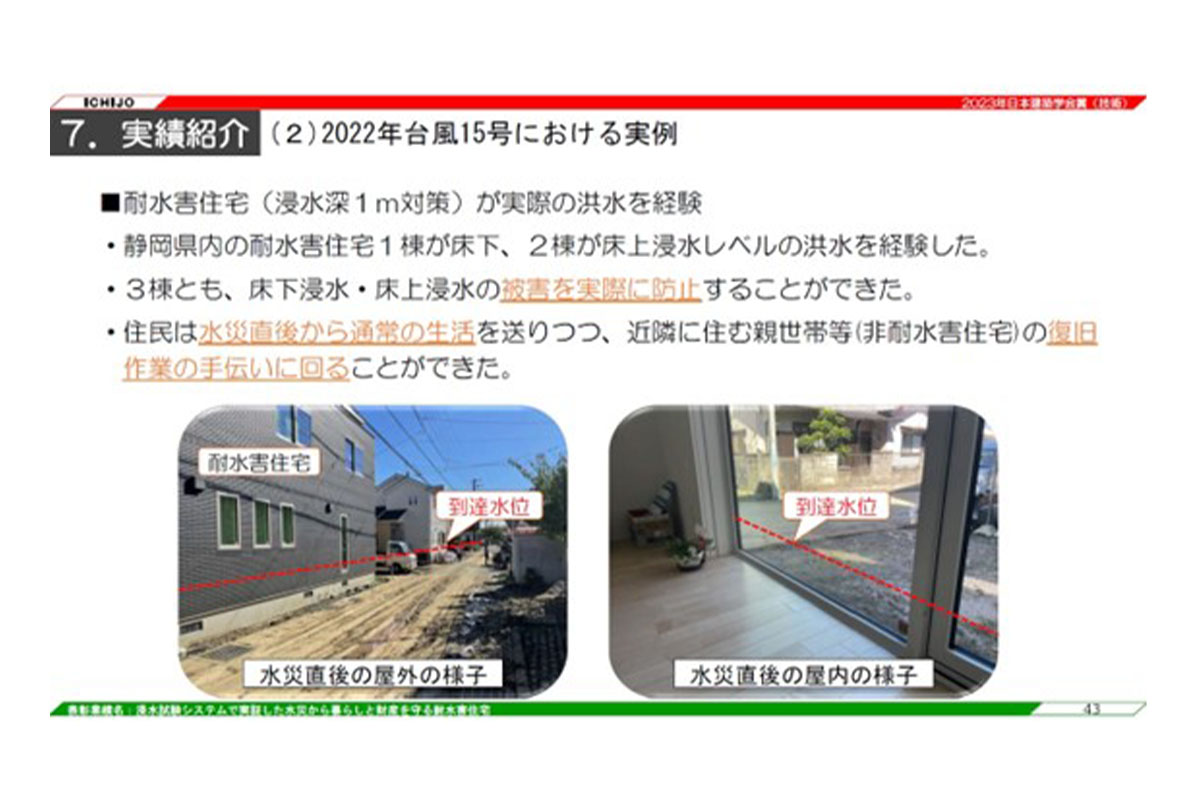

「2022年台風15号」で床下・床上浸水を見事に防ぐ

――耐水害住宅の発売後、実際の水害で効果を確認されたのでしょうか。

和木さん 静岡県では当時、3棟の耐水害住宅が浸水エリアでしたが、いずれも床上・床下浸水の被害はなく、耐水害住宅の仕様が有効であると確認できました。

証明された耐水害住宅の実力

――今回は新築の事例ですが、各仕様が経年劣化することで効果が薄れることはあるのでしょうか。

和木さん 引き渡したお客様のところに定期モニターをし、必要に応じて部品の交換も考えています。一条工務店の点検体制は10年点検を実施し、必要な検査をし、問題があれば部品を交換するなどの計画を立てています。

――日本建築学会の学会賞(技術部門)で住宅メーカーとして初めて受賞されたことへのご感想は。

和木さん 耐水害住宅によって被害を防止できることを費用的なメリットも含めて、日本建築学会に評価いただけたことは大変名誉なことだと思っています。

今回は黒田氏が何年もかけて仕様の開発を積み重ね、受賞者と多くの関係社員・協力業者のもと実大実験で突き詰めた検証を行い、学術的にも画期的・効果的であることを証明できた点が今回、受賞することができたポイントだと思います。

――今後の耐水害住宅の方向性は。

黒田さん 水害は頭打ちになることはありません。気象条件は今後とも激甚化していくことも予想されるため、フレキシブルに対応しながらバージョンアップも考えなければなりません。常に気象条件、世の中の変化に合わせ、新しいものを造り、世の中に貢献していきます。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。