BIM推進には内製化が必須

──現在、どのような案件でBIMを展開中でしょうか?

鳥羽氏 東京本店のメイン工事であるマンションのほか、工場やオフィスなどの案件では可能な限りBIMで対応しています。活用件数としては、2019~2021年度で合計29件、2022~2023年度は合計19件です。

企画から実施設計までのBIMの導入はまだ数%に留まっていますが、一部の意匠や構造の骨組み部分でのかかわりでは70%まで進捗しています。ただ設備設計は遅れ気味になっているので、意匠モデルと統合する試みを展開しています。

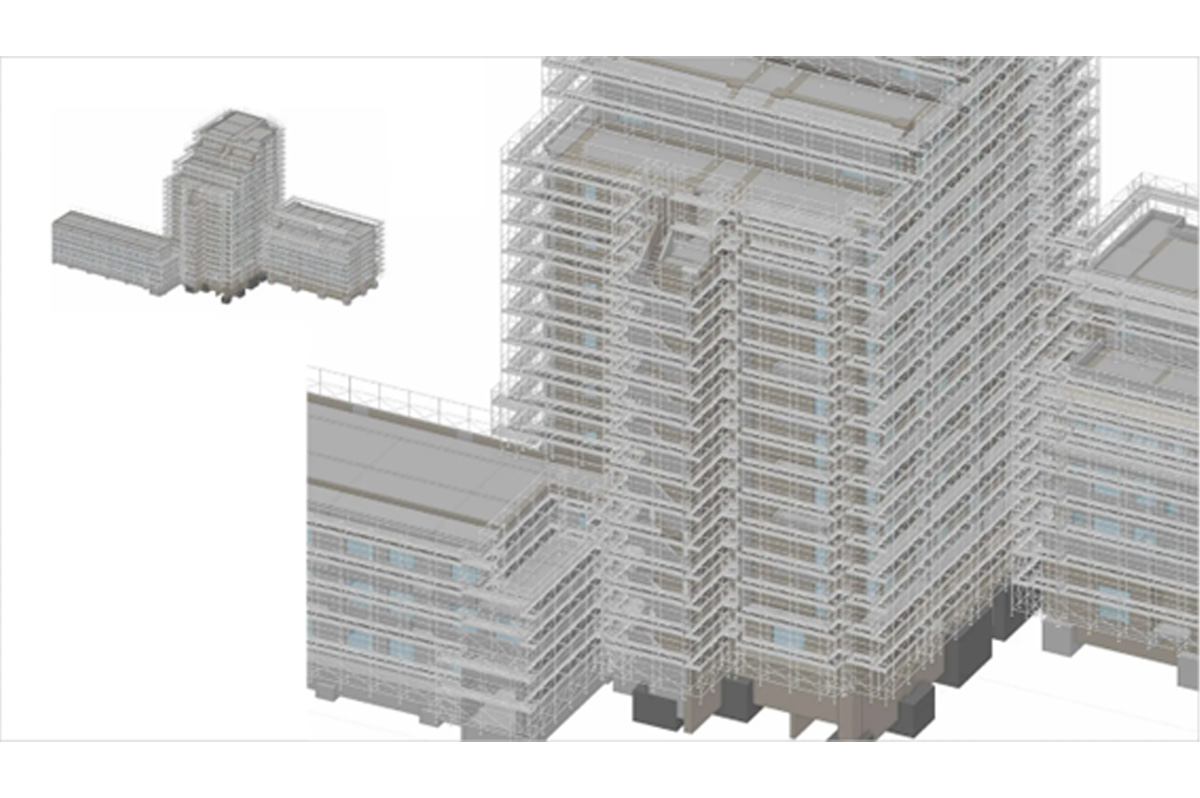

意匠、構造や設備設計の統合モデル

先日も東北地方での大規模工場の案件ではプレゼンツールとしてBIMモデルを作成し、ツインモーションで動画をつくったのですが、お客様から非常に好評でした。マンションでもパース等でBIMを用いていますが、3Dモデルでの設計可視化による施主・社内等のコミュニケーションや理解度の改善、お客様のコンセンサスを得る上では大変有効だと感じています。また、設計変更に伴う手間やコストの削減や設計図間での整合がとりやすく、質も向上しています。

外部足場モデルの活用

──BIMの運用を外製化するのではなく、内製化を選択された理由は。

鳥羽氏 内部にBIM技術者が不在だと、社内外で打ち合わせもチェックもできませんから、BIM技術者が社内にいないとスムーズに進まなくなります。これからさらにBIM物件が増えたときには、人的リソースを考えると100%内製化すべきかどうかは疑問符も付きますが、BIMで生産性を向上させるにはまずはBIM技術者を自社で抱えることが重要だと考えています。

──内製化にあたり、どのような育成方式を採用されていますか?

鳥羽氏 先ほどお話した通り、まずは課題だったBIM業務の属人化を改めるため、組織として正式にBIMのワーキングリーダーを置くことにしました。新潟にBIM教育を行っている専門学校があるのですが、3年前にそこの学生を採用して担当者としました。また別の構造担当者には構造設計事務所の(株)ベクトル・ジャパンに出向してもらい、外部の機関にも協力を仰ぎながら育てています。

関連記事:「全ての建設事業者をBIMで繋げる」建材商社発のDXは”建設プロセスの断裂”を解決できるか?

全案件で40%以上、実施設計案件で80%以上が目標

──今後はどのようなところまで進捗されていきますか。

鳥羽氏 2022年度から2024年度にかけての第14次中期経営計画で、計画や施工案件含む全案件でBIM活用率40%以上、実施設計案件では80%以上を目指しています。そのために2023年度は設計部門でワークフローの整備、テンプレートの作成を進め、2024年度からはこれらを稼働させながらブラッシュアップしていく予定です。

設計・施工案件では、BIMのデータを用いた施工図を作成したり、動画を活用した施工手順プレゼンテーションで施工検討会でのバーチャル竣工により理解度を促進するほか、ICTやIoTとの連携や中高層建築物でBIMを導入した木材利用やZEB(ゼロ・エネルギー・ビル)への活用も検討中です。

また、BIMモデルとICT建機の連携も検討しています。具体的には、ICTシステム搭載建機にBIMの3次元データ(掘削データ)を取り込み、GNSS(グローバル衛星測位システム)などから建機本体の正確な位置情報を取得して、生産性の向上と高精度の施工が可能となることに期待しています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。