ソフトウェア2人とハードウェア1人という構成

――杉村さんはこれまでどういった畑を歩んできたのですか。

杉村さん いろいろやってきましたが、主なところで言えば、10年ぐらい産業用ロボットのソフトウェアの研究開発をやっていました。あとは、建機のコントローラーの研究開発も10年ぐらいやりました。ここに来る前は、液晶モニターパネルのアプリケーションを開発するセクションのチームマネージャーでした。

――菊池さんはどうですか。

菊池さん 私は入社10年目ですが、車載コントローラーのOSの開発に携わってきました。あとは、車体にソフトウェアを書き込むツールの開発や車体側のサイバーセキュリティ対策といったところですね。

――堀江さんは。

堀江さん 私は入社9年目で、主にホイールローダーやダンプトラックなどの車体の設計をしてきました。

杉村さん 当初は、シミュレーションだけだったので、ソフトウェアの私と菊池の2人でしたが、具体的な車体の設計の検討を行うフェーズに入ってきたので、2023年4月に堀江が加わりました。

月面建設機械プロジェクトに会社人生を捧げても良いかな

――月面建機研究チームに入ったのは会社人事ですか。

杉村さん いえ、社内公募です。月面建機研究というプロジェクトを立ち上げるに際し、メンバーの募集がありました。ここにいる3人はその募集に手を挙げて、チームメンバーになったということです。

――杉村さんはなぜ、手を挙げたのですか。

杉村さん 私はもともと宇宙に興味があったのですが、コマツに入ったら、いつかそういう仕事をやる機会が来るかなと思っていました。実際は、入社後は宇宙のことは忘れていたのですが、月面建設機械プロジェクトの話を聞いたとき、そのことを思い出しました(笑)。あまり考える時間もなかったので、とりあえず手を挙げました。私は定年まで10年を切っていますが、「定年までこのプロジェクトに会社人生を捧げても良いかな」という思いで、やっています。定年までにコマツの建機が月面に着陸するか勝負しているところです(笑)。

――本当に月面に着陸させるんだと?

杉村さん ええ、ただシミュレーションするだけで終わるんだったら、やらないぐらいの気持ちでした。会社の上の方から、「自分たちの頑張り次第では実際に月面建機の開発を目指せる」という話を聞いたので、「それならやってやろう」と決意しました。

宇宙をモチベーションにコマツに入社

――菊池さんはなぜ、応募したのですか。

菊池さん もともと大学時代に宇宙関連の研究をしていて、宇宙関連の企業に就職したいと考えていました。ところが、入社試験に落ちまして、どうしようかなと思っていたところでコマツの説明会に行きました。当時、ヨーロッパで火星移住が話題になっていたのですが、「移住するなら建機が必要になるな」というところから、それをモチベーションにして、コマツに入社したというわけです。

入社後は宇宙とは縁のない仕事ばかりだったので、「コマツは違ったのかな」と思っていたのですが、そんなときに月面建機開発のプロジェクトの話が出てきました。「これだ」という感じで、応募したわけです。そのときの上司には「宇宙のことをやりたい」と言っていたので、後押ししてもらいました。

地球で動かせるなら、月でも火星でも動かせるだろう

――堀江さんはどうでしたか。

堀江さん 私も大学の研究が宇宙関係でして、スペースデブリの衝突について研究していました。とくに宇宙開発という分野に興味があって、そこで役に立つ機械をつくりたいと思っていました。就活の際、コマツでは無人・自動で動く建機をすでに製造していることを知り、地球で無人・自動で動く機械を作っているコマツなら、月でも火星でも動かせる機械を作れるだろう、ということでコマツに入社しました。

入社後は、まずはコマツの建機そのものを勉強したくて建機の設計業務を希望し従事していました。建機の設計業務は面白く、楽しんで取り組んではいましたが、いつかは宇宙開発関係の機械を設計したいと思っているとき、2022年に社内で月面建機研究チームのお披露目と公募があったので、「ここはチャレンジするべきだ」と思って応募したという感じです。

私の場合は、周囲に「宇宙関連の仕事をやりたい」とは一切言っていなかったので、異動の際には上司に「なんで?いきなり?」と言われました(笑)。

ものづくりも大変、制御も大変、通信も大変

――ロマンしかないプロジェクトという印象ですが、実際に物事を動かそうとすると、やはり課題は盛りだくさんというところでしょうか。

杉村さん そうですね。ものづくりも大変ですし、制御も大変ですし、通信も大変ですし、ゼネコンとのやりとりといったこともやらないといけません。コマツだけでできることではないですから。

――デジタルツイン上でシミュレーションするというフェーズと、実際の建機を月面に着陸させるフェーズとでは、まったくレベルが異なるように思われるのですが。

杉村さん レベルが違いますし、かかるコストもケタ違いです。おそらく、会社としても大きなステージチェンジを伴うでしょう。

――とにかく、しっかりシミュレーションして、次のステージで間違いがないようにするということですかね。

杉村さん シミュレーションのやり直しもけっこうやっています。一生懸命シミュレーションしたけど、「あ、ここがおかしかったな」ということはあるからです。シミュレーションするのもある程度の時間がかかるのですが、そこはコンピュータのマシンパワーに任せて、人間はアイデア出しのほうに集中するというカタチですね。

ショベルベースが一番汎用性が高い

――月面建機の種類としては、油圧ショベルやダンプトラックをイメージしているのですか。

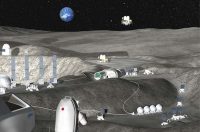

杉村さん 新しいタイプの建機を開発しなければいけないと思っていますが、種類で言えば、油圧ショベルベースで考えています。汎用性が一番高いからです。掘削と運搬、あとは資材を運ぶクレーンも兼ねられるような建機を開発したいと思っていますが、どういうカタチになるかはこれからです。

――月面の砂はかなり粒子が細かいので、すぐスタックしたりするという話を聞きますが。

杉村さん すぐに詰まったり、噛みこまれたりします。また、砂粒子の性状については、粒子が細かいことはわかっているのですが、土地としてフワフワなのか、固く締まっているのかについては、きちんとはわかっていない状況です。そのため月面の状況に合わせた臨機応変な対応が必要と考えています。