BIM設計-製造-施工支援プラットフォーム・「BuildApp(ビルドアップ)」で建設DXに取り組む野原グループ株式会社はこのほど、東京・新宿区の同社本社で『2024年問題が建設産業にもたらした「変わるきっかけ」と未来の「建設」』をテーマに記者説明会を開催した。

説明会では、蟹澤宏剛芝浦工業大学教授と野原グループ グループCDOの山﨑芳治氏が登壇。蟹澤教授は、建築 BIM環境整備部会委員、国土交通省建築BIM推進会議委員、同省CCUS 処遇改善推進協議会座長を歴任し、多くの社会活動に従事している。

蟹澤教授は講演で建設技能者や大工の減少が将来はより深刻化することに触れる一方、解決の道筋も示した。イギリスやシンガポールでは、建築を徹底的にモジュール化し工期短縮に効果があると語り、BIMにより建築業界が抱える諸問題の解決の一助になり得るとの見解を示した。

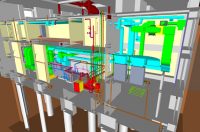

一方、山﨑グループCDOは、「BuildApp」の発表から2023年11月現在で、スーパーゼネコンを含んだゼネコン約20社と実証や協議を継続していると語った。「BuildApp」(内装工事版)では2024年夏にも料金・サービス体系を明確化し、実運用に着手することを明らかにした。「BuildApp」はBIMデータを起点とし、あらゆるプロセスをデータでつなげ生産性を向上する仕組み。今回、両者の講演では建設業界に大いなる変革をもたらすものとしてBIMがクローズアップされた。蟹澤教授と山﨑グループCDOの講演内容をリポートする。

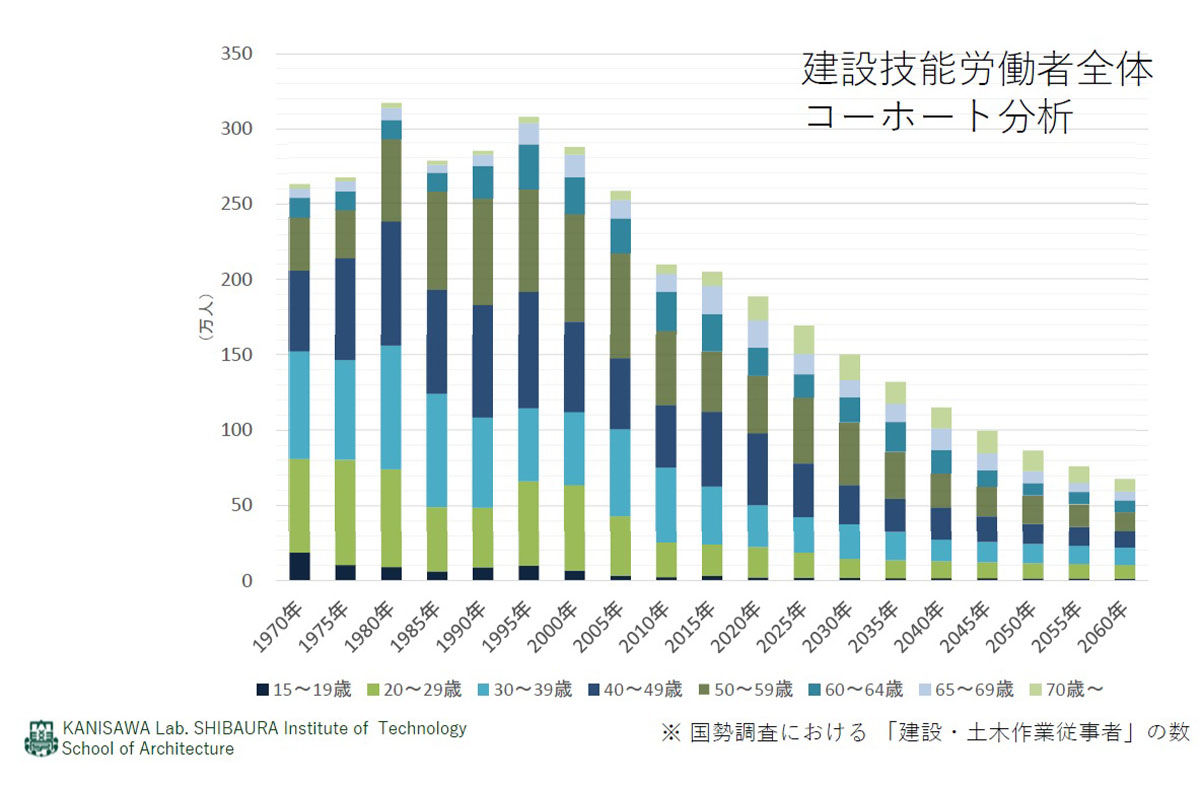

建設技能者全体の数は2045年には半減へ

説明会では、蟹澤教授の講演からスタート。建設業の2024年問題への課題は主に、「担い⼿確保」「働き⽅改⾰」「⽣産性向上」「業界構造の変革」の4点について語った。「担い手確保」は建設業に重くのしかかっている。国勢調査の「建設・⼟⽊作業従事者」の推移を示し、建設技能者は1995年以降から年々減少傾向が続き、特に2005年から2010年の間に大幅に減った。

この頃、国土交通省や業界団体も危機感を抱き、対策を講じ始めている。2011年には東日本大震災の復興需要もあり、建設技能者の下げはいったん収まった。しかし、2015年から2020年にかけて再度減少傾向が強まり、特に「畳職」「左官」「大工」の技能者が減り、「町場と呼ばれる住宅市場の建設技能者の減り方が非常に顕著」と蟹澤教授は解説する。

出典:蟹澤宏剛芝浦工業大学教授の講演資料

建設技能者は将来的には、2020年を基準にすると2045年には半数まで、2060年には1/3に減ると予測。「この数の予想はコーホート分析によるが決して机上の空論ではない。建設技能者の数はこの数値にならざるを得ない」(蟹澤教授)

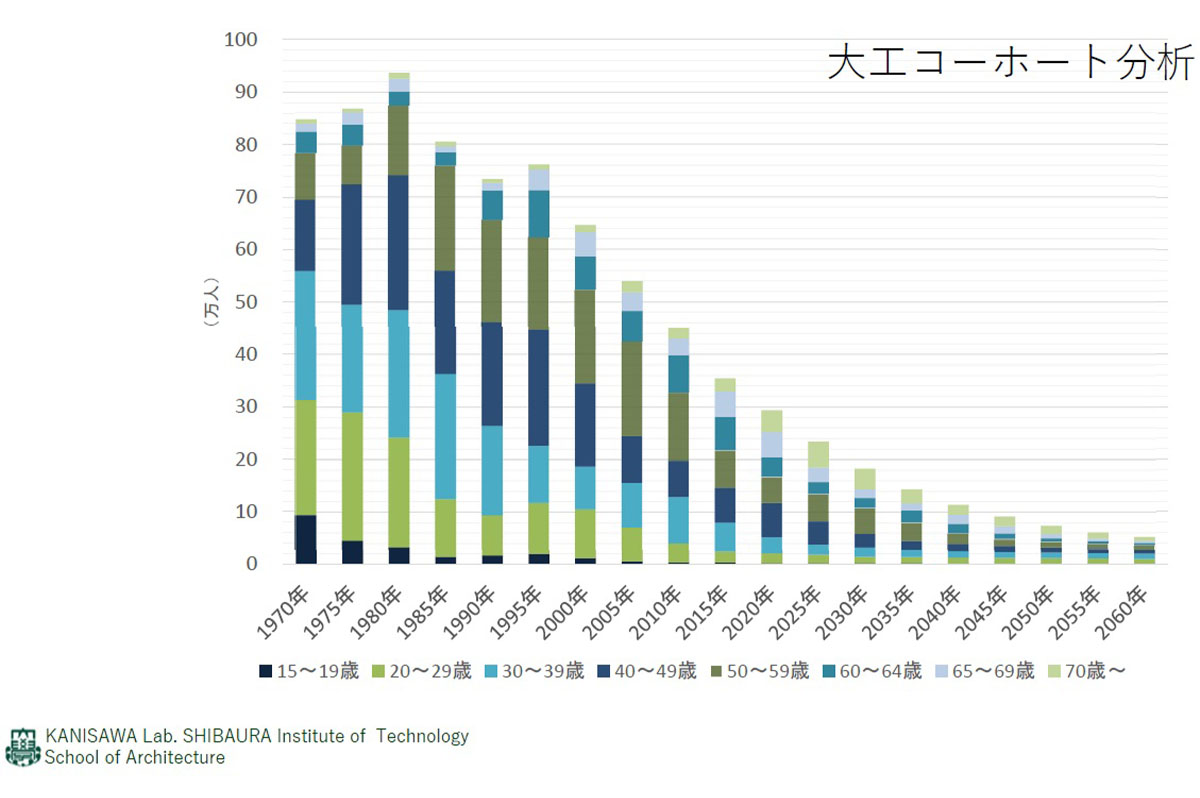

もう一つの注目点は大工の減少だ。蟹澤教授の元には、一般紙からも「こんなに一気に大工が減ると戸建てが建たなくなるのでは」との問い合わせが来ているという。実際、⼤⼯コーホート分析によると、大工の数は2045年には10万人を切るほどの減少ペースだ。大工の数のピークは1980年では90万人を越えたが、2020年には30万人を割り、1/3に減少。現段階でも大工の4割が60歳以上で、しかも2020年の国勢調査では10代の大工は日本全国でわずか2,000人のみ。「若い方が入職されず、高齢者が仕事から退場されるとこの予測にならざるを得ない」(蟹澤教授)

出典:蟹澤宏剛芝浦工業大学教授の講演資料

大工数は2045年には1/3に

これだけ一気に大工の数が減少しつつも、なぜ木造住宅業界が回っているかについては、ここ十数年で生産革命が起こったことが大きいという。従来、大工は手作業で材木を刻み、現場で組み立てを行ってきた。現在はかなりの部分を工場で組立てているため、生産性は飛躍的に向上し、木造住宅業界の均衡を保ってきた。しかし、蟹澤教授は「そろそろこの均衡が崩れ、今はほぼ限界に来ていると見ている」と語る。

大工も70~65歳以上を省き、生産年齢人口だけで見ると相当深刻だという。2020年を基準にしてみると、2035年にはほぼ半減し、2045年には1/3減となる。建設技能労働者全体から見ても大工の減少予想は一段と厳しいことが分かった。木造住宅市場の現行を維持していくためには、さらなる生産革命が求められるものの、これから先の生産性向上は大きな問題といえる。

工場で作って持ってこいって言いますがね、工場も既に(まともな)人居ないんですよ。

年間休日130日無いと新人来ないってのも工場も同じなんですよ。

記事にあるように今までの2倍の単価と納期がないと無理だね。

下くぐる馬鹿が絶対出てくるこの業界で2倍は達成出来るとは思わないな。

読めば読むほど記事と真逆の単価を抑えられそうな大工では無く「大三」ぐらいの組立工が必要なんだーにしか見えない。