建設プロセス全体でBIMやBIMデータの使用の徹底を

蟹澤教授が最後にBIMの重要性を説いた後、野原グループ グループCDOの山﨑芳治氏が登壇した。生産性向上という大きな課題に対して、フロントローディングを推進するためにはBIM活用が大きなポイントと最初に解説した。「建設プロセス全体でBIMやBIMデータを使うことを徹底すべき。部分的なBIMの利用では今の状況を打破できない」と山﨑氏は提起した。

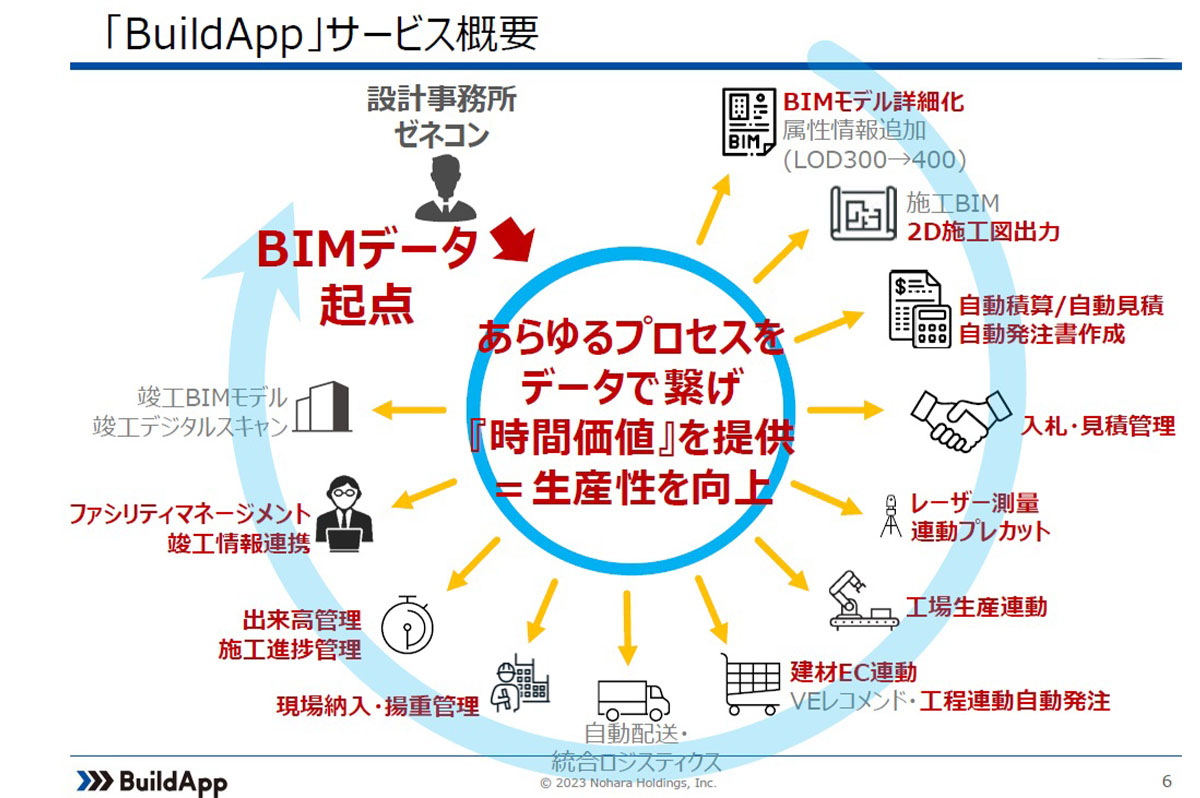

野原グループが展開している「BuildApp」は現在、ゼネコンを対象に現場での実証実験を実施中だ。ゼネコンが作成するBIMのデータをクラウド上で受け取り、それを各プロセスのプレイヤーに必要なデータを渡して、それぞれの生産性を向上する。今後、BIMのデータを使い、あらゆるプロセスをデータ連携し、生産性を向上していく。内装工事・鋼製建具工事分野から取り組みを開始し、順次対応工種を拡大、全工種へ展開予定だ。

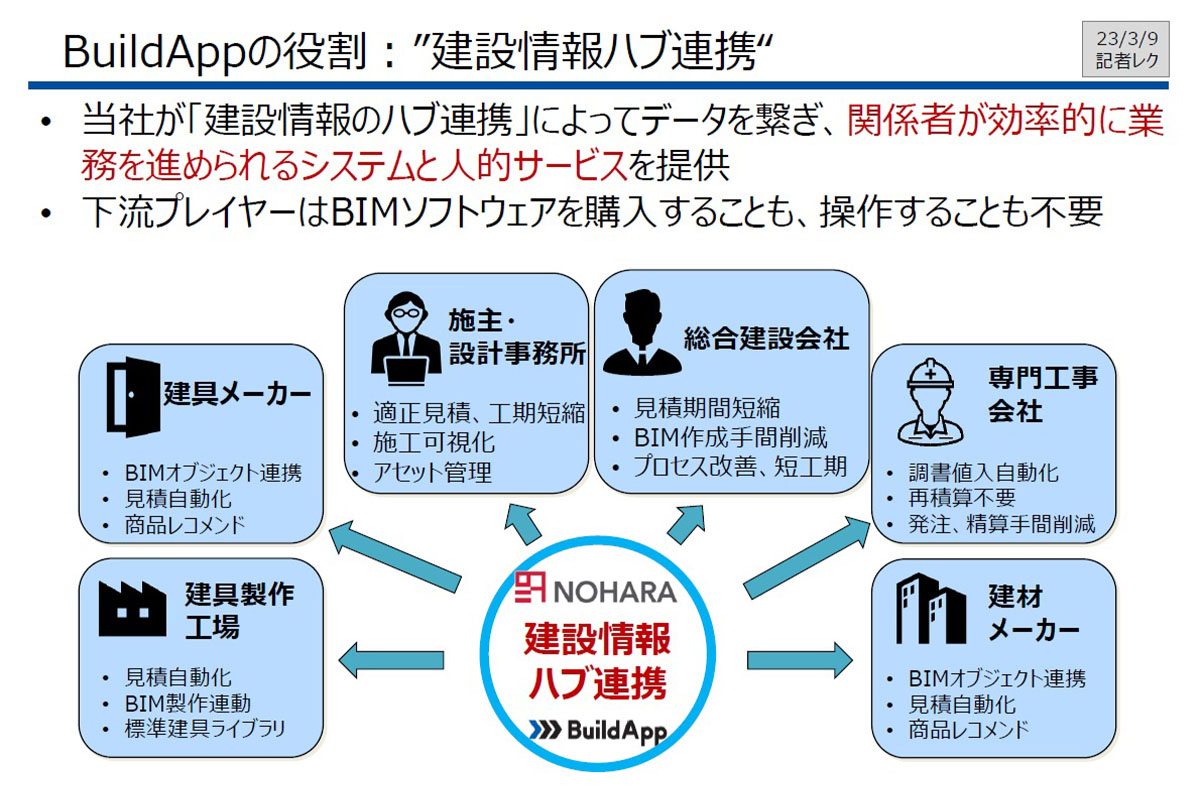

野原グループは、「BuildApp」により「建設情報ハブ連携」の役割を担い、データをつなぎ、関係者が効率的に業務を進められるシステムと人的サービスの提供を目指している。また、建設業は多重請負構造となっているが、「BuildApp」により、下流のプレイヤーは、BIMソフトウェアを購入することも、操作することも不要になる。

野原グループは2021年に「BuildApp」開始を宣言。その後3年が経過 したが、現在、東急建設、竹中工務店、大成建設、大和ハウス工業、清水建設、東亜建設工業、乃村工藝社などの約20 社のスーパーゼネコン、準大手、中堅ゼネコンなどの現場で実証や協議を継続中だ。実証の考え方としては、建設業界におけるQCDSE(品質・コスト・工期・安全・環境)のため、設計から調達、施工までのデジタル連携・サプライチェーン協業体制の構築により得られる効果を測っている。

今回、山﨑グループCDOは内装工事での実証実験を通して、2024年夏には「BuildApp」を本番サービスとしてリリースすると発表。その際、利用料金も決定するが、現在は最後の詰めの作業を行っていることも明らかにした。

設計と施工のプロセスの分断は依然続くとの意見も

山﨑グループCDOによれば、今後の見通しとして「設計と施工プロセスの分断はまだ続く」との意見がゼネコンからも一部あがっているとのこと。BIM設計を開始したゼネコンは多いが、それが施工に伝わっていない。また、プレカットを標準の施工とする意欲的なゼネコンは数社ある一方、メリットがあれば現場が判断するゼネコンもあるのが実情だという。

野原グループとしては、DfMA (Design for Manufacture and Assembly /製造、組立容易性設計)や製造までBIMデータでつなげていくことを目的としているため、プレカットの生産性向上を支援していく方針だ。

「実証実験ではどこまでプレカットをすると、配送や施工面で全体最適のラインはどこにあるのかを建材メーカーとタッグを組んで見極めている。これが年間数百棟~数千棟とやらなければならなくなったときに、建材メーカーがどこまで対応でき、流通側もどこまで機能を持つべきなのかなど、将来的なことを考えている」(山﨑氏)

現在、「BuildApp」については金属工事、鉄筋、コンクリート工事へ適用の検討を開始。野原グループには、ノハラスチールや野原産業セメントというグループ企業もあり、シナジー効果を生み出すとともに内装工事・鋼製建具工事に続く次の工種を示した。

建設業界の課題解決にBIMの導入を

建設業界にとって、2024年問題は一見すると危機的な状況を示している。一方、建設業が大きく変わるチャンスでもある。蟹澤教授が示した課題は、「働き⽅改⾰」「担い⼿確保」「⽣産性向上」「産業構造の変⾰」など様々だが、その解決の手段として海外の事例として建築の工業化を上げ、BIMが大きく貢献していることを提起した。さらにCCUSによる建設技能者の地位向上や処遇改善も見逃せない。

山﨑グループCDOは同様に、「生産性向上の切り札はBIM推進」と強調し、「BuildApp」サービスを現行の内装工事や鋼製建具工事から今後野心的に全工種に対応していくことも明らかにした。

建設業界が若者にとって誇りを持てる未来のある産業へとアップデートしていくためにはBIMの推進が今後大きな役割を果たすことになろう。

工場で作って持ってこいって言いますがね、工場も既に(まともな)人居ないんですよ。

年間休日130日無いと新人来ないってのも工場も同じなんですよ。

記事にあるように今までの2倍の単価と納期がないと無理だね。

下くぐる馬鹿が絶対出てくるこの業界で2倍は達成出来るとは思わないな。

読めば読むほど記事と真逆の単価を抑えられそうな大工では無く「大三」ぐらいの組立工が必要なんだーにしか見えない。