空き家問題は今や地方だけに留まらず、都市部でも大きな課題となっている。今や空き家の数は800万戸を超え、防災・防犯上の観点からも喫緊の社会問題だ。こうした中、解体工事のマッチングプラットフォームを運営する株式会社クラッソーネ 代表取締役CEOの川口哲平は自ら発起人となり、空き家の増加抑制に向き合う「全国空き家対策コンソーシアム」を設立。業界の枠を超え、不動産会社や学術団体などが参画し、自治体も賛同を表明するなど、公民連携で空き家問題の解決に向けて取り組んでいる。

国も空き家問題に本腰を入れ、「改正空き家対策特措法」が昨年末に施行したばかり。「空き家所有者のお悩みにワンストップで応えられるような受け皿になっていきたい」と語る川口代表理事に、空き家問題の現状やコンソーシアムでの取組みについて話を聞いた。

都心の周縁部こそ、空き家問題が生じやすい

「全国空き家対策コンソーシアム」の設立記者会見のもよう

――空き家問題は全国ニュースでも大きく扱われるほど深刻な課題です。空き家問題についてどうお考えでしょうか。

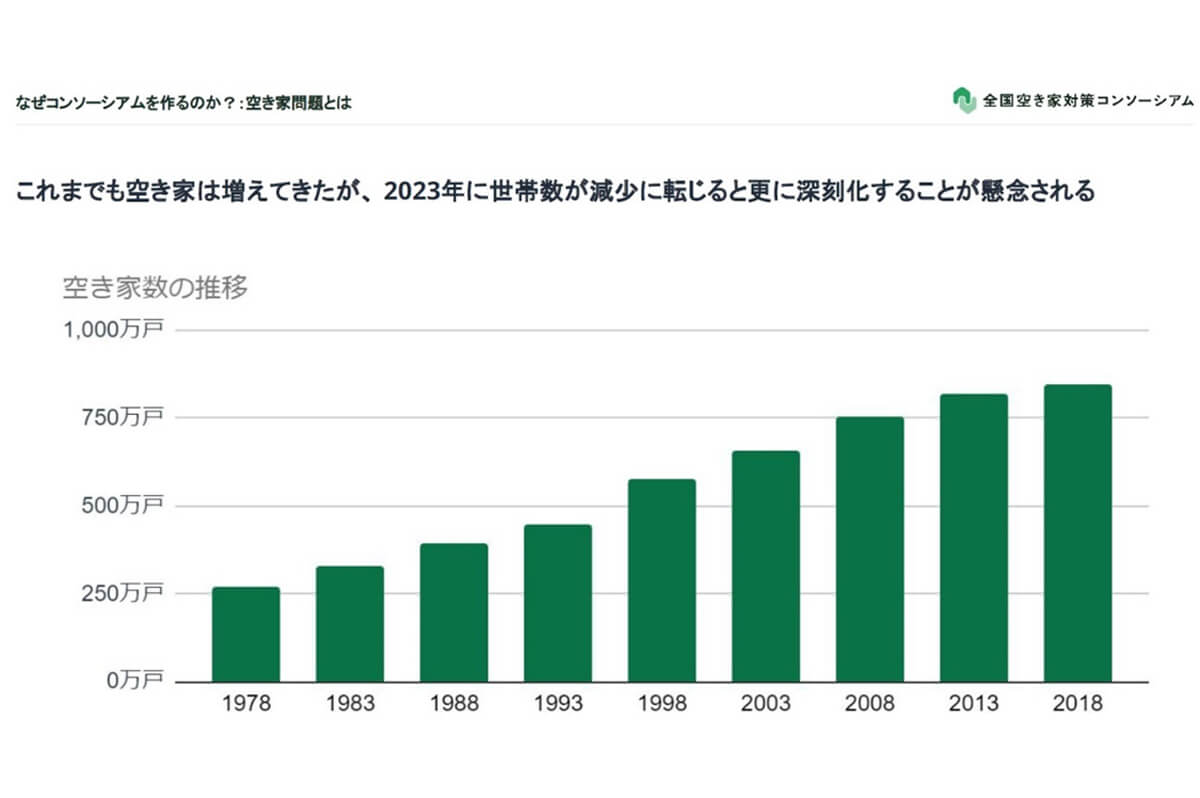

川口哲平代表理事(以下、川口代表) 空き家の推移を見てみると、1978年時点では約250万戸でしたが2018年時点では850万戸で3倍以上に増加しました。今後、世帯数は減少に転じますから、これから爆発的に空き家が増えることが予想されます。空き家の所有者だけでなく、近隣住民にも影響を与えますから、国として解決していかなくてはならない課題だと考えています。

また、空き家は地方の限界集落にある建物と想起されがちですが、私たちとしては都心部に存在する空き家も含めて問題認識を抱いています。なぜなら、都心の周縁部こそ問題が生じやすいからです。どういうことかと言いますと、たとえば限界集落にポツンと空き家が取り残されていても、それによって困る方はそれほど多くないんですね。しかし、都心の周縁部で管理されずに、不動産市場の流通にも乗らない空き家があると、倒壊の危険性や犯罪につながる可能性もあるなど、防犯・防災上、多くの問題を抱えることになります。

今後、爆発的に空き家が増加するとの予想もある(全国空き家対策コンソーシアム活動内容資料)

「改正空き家対策特措法」のポイントは?

――国も空き家対策に本腰を入れ、「空き家対策特措法」を制定し、さらに改正法を2023年12月から施行しました。この動きをどう見ていますか?

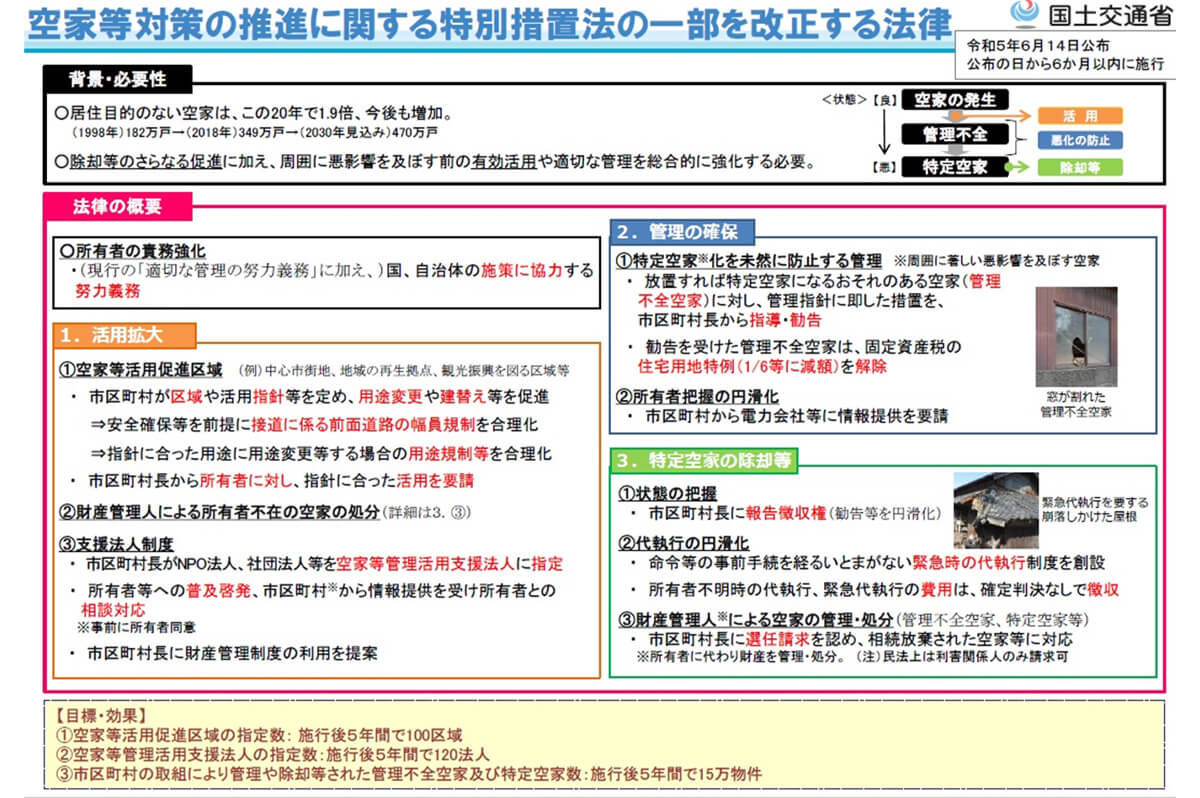

川口代表 2014年に制定された「空き家対策特措法」は、空き家問題にとって大きな転換点となりました。空き家は民間の所有物ですから、それまで行政が何らかの措置を取ることが難しい状態にありました。ですが、法が制定されて以降、地方自治体は空き家の所有者に対して指導・管理する責任が生じました。また、状態が悪く、近隣に対して悪影響を及ぼすおそれのある「特定空き家」に対しては、行政代執行のスキームを使って、行政の意思で空き家を撤去し、所有者に対して解体費用の請求が法的に可能になりました。

現在、各地方自治体は街づくりビジョンを制定し、その一環として空き家に対する取組みの指針も明示して、まずは空き家をリストアップし、状況把握に努めています。中には、空き家解体やリノベーション工事に対する一定の補助制度を制定した自治体もあり、こうした動きは2014年の法制定により、大きく前進した部分です。

一方で、「特定空き家」に認定される空き家は、全体の空き家数の中でもごく一部に過ぎません。また、地方自治体としても、所有者から解体費用を回収できるか分からない行政代執行はなるべく避けたいわけです。そのため、「特定空き家」となってしまってから対応するのでは遅いのです。そこで、今回の法改正によって、放置すれば「特定空き家」になるおそれがある「管理不全空き家」という基準を設け、指導や勧告が加えられるようになりました。

改正空き家対策特措法の内容 / 国土交通省

法改正によって、地方自治体は空き家に対する行政指導がやりやすくなり、所有者は空き家に対してより早期に意思決定が可能となるなど、意義のある改正だと考えています。

地方自治体と連携し、地域の空き家問題の解決へ

――空き家に対する国の本気度がうかがえますが、今回、民間企業が集まり「全国空き家対策コンソーシアム」を設立された理由を教えてください。

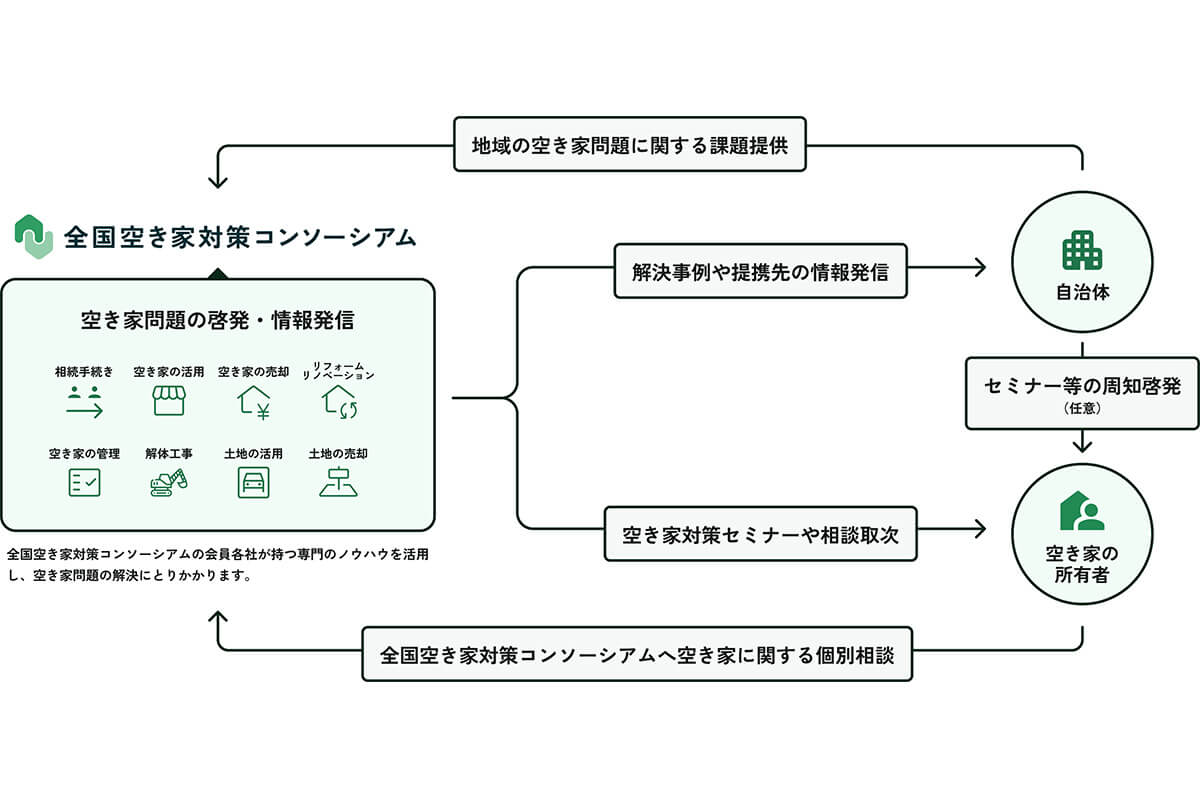

川口代表 株式会社クラッソーネの事業領域は解体工事ですが、空き家の所有者から解体後の活用方法や管理方法といった具体的なソリューションまでを検討したいというお声をいただく機会が多くありました。空き家を解消するとなったときに、解体だけでなく、売却・活用も選択肢として検討される方もおります。当社としても、所有者向けにセミナーを開催し、情報提供に努めてきましたが、空き家問題は相続や土地活用など幅広い領域に関連します。ですので、当社だけで取り組むのではなく専門のノウハウを持つ事業者とともに取り組んでいけば、街づくりという観点でもより大きな取組みが可能になるのではないかと考えたことが設立のきっかけになります。

これまで、空き家の利活用を検討される際には、様々な会社に独力で1社ごとに声を掛けなければなりませんでしたが、コンソーシアムが設立されたことにより、空き家所有者のお悩みにワンストップで応えられるような受け皿になっていければと考えています。

コンソーシアムの構想図 / クラッソーネ

――全国空き家対策コンソーシアムでは、今後どのようなことにチャレンジする方針でしょうか。

川口代表 コンソーシアムでは、空き家所有者への情報提供や支援などを行っていきますが、その一環として3月14日に「すまいの終活フェスティバル~実家を相続した時の完全ガイド、放置空き家にしないための賢い選択と戦略~」のオンラインイベントを開催します。登壇する方は、全国各地の自治体や国の都市政策や住宅政策にかかわる明治大学教授の野澤千絵氏、安芸高田市の石丸伸二市長、株式会社LIFULL 代表取締役社長執行役員の井上高志氏、中古住宅再生事業の株式会社カチタス代表取締役社長の新井健資氏と私のほか、様々なご意見番をお招きして、家じまいや空き家の整理に悩みを持つ方々に向けて情報提供を行います。

空き家や住宅に関わる方々ですが、得意分野は様々ですので、皆さんで情報を持ち寄って、空き家所有者が次の一歩を踏み出していただけるような場にしたいと考えております。

「すまいの終活フェスティバル~実家を相続した時の完全ガイド、放置空き家にしないための賢い選択と戦略~」をテーマにオンラインイベントを3月14日に開催

――コンソーシアムでは地方自治体との連携も進展していますが、どのような方向性で取り組まれているのでしょうか。

川口代表 地方自治体との連携は、空き家所有者に対して情報提供する上で大きな意義があります。自治体が発信される情報は、空き家所有者に直接届きやすいというメリットがあるためです。ただ一方で、自治体の職員の方々も空き家問題を解決しなければならない意識は強くありながらも、リソースと知見がないという共通した悩みをお持ちです。人口減少により税収が減少する自治体が多い中で、新しく職員を雇用して対応するという意思決定は難しく、他業務と掛け持ちしながら空き家問題に取り組まれているのが実情です。

「空き家対策特措法」の施行以来、自治体の職員が「特定空き家」の所有者にヒアリングを行った際、所有者も前向きに解体を検討されるケースも増えてきているのですが、「解体費用はいくら掛かるのか」「解体したら土地を売れるだろうか」「良い解体業者を紹介してほしい」といった専門的な質問をいただくことも多いそうなのです。しかし、こうした質問は自治体の職員が自己裁量で答えることの難しい内容です。

現在、自治体連携の実績は76自治体(2024年2月22日時点)となっており、今後も自治体との連携を進め、空き家所有者への情報提供や支援を強化していきます。

――連携協定を通じて、具体的にどのような解決事例があるのでしょうか。

川口代表 当社が最初に連携協定を結んだ愛知県南知多町からは、崩壊寸前の空き家に関するご相談がありました。当初は行政代執行を検討されていましたが、指定解体業者の見積もりでは約600万円もの費用が掛かるとのことで、さらに所有者から費用全額を回収できるとも限りません。多くの行政代執行を実施してきたある地方自治体の話によりますと、回収できる費用は約半分に留まるようです。

そこで、連携協定に基づいて空き家所有者に対して当社を紹介いただき、相見積もりを取り、ほか総合的に判断した結果、所有者ご自身で解体工事業者と契約し、解体費用も支払ってもらい、行政代執行を回避することができました。

また、滋賀県米原市の案件では、所有者不明の空き家の略式行政代執行を行う予定でしたが、近隣住民の方から解体費用を払い土地ももらい受けて駐車場にしたいとの提案がありました。そこで、当社の「解体費用シミュレーター」を使い解体費用を査定したところ、問題なく支払い可能な範囲でしたので、当社から正式に見積もりを取って解体が実現し、今は駐車場として活用されています。

埼玉県久喜市では、解体すると固定資産税が上がるため放置されていた空き家がありましたが、久喜市から空き家の所有者に対して除却の補助金が出ることや、久喜市の施策で空き家除却後、数年間は固定資産税を据え置く特例を出していることをお伝えいただき、その後当社のサービスも活用いただきながら解体され、不動産流通に乗った事例もあります。