国内長大橋技術を海外で展開した「ブライラ橋」

ルーマニア東部のドナウ川に架かる「ブライラ橋」

「ブライラ橋」は、ルーマニア東部のドナウ川に架かる中央径間長1,120m、橋長1,974mの鋼3径間連続吊橋。構造形式を3径間連続橋とし、主塔部の鉛直支承や桁直下の主塔水平梁を省略した。主ケーブルの架設にエアスピニング工法を採用し、ストランドの数を減らし、アンカレッジ躯体をコンパクトとし上下部一式のデザインビルドにより経済性のある構造とした。

施工では、主塔RCコンクリートのスリップフォーム工法の採用、塔頂水平梁のプレキャスト化などの工期短縮が図られ、下部工着手から約4.5年の短期間で開通した。国内で培われた長大橋の技術を進化させて海外に展開する取組みは、今後の長大橋建設への貢献に期待がかかる。

施工の省力化と急速施工を実現した「東名阪自動車道弥富高架橋(下り線)の大規模更新」

床版取替を短期間で実施した「東名阪自動車道弥富高架橋(下り線)の大規模更新」

次の2件は既設事業だ。まず「東名阪自動車道弥富高架橋(下り線)の大規模更新」を紹介する。

実績の少ない幅員方向分割方式(半断面施工)を採用、渋滞発生等の社会的影響を最小限にしながら約1.6km にわたる床版取替を短期間で実施、同時に道路幅員の拡幅もした。

施工では通行止めをせず1車線ずつ床版を取替える半断面施工を適用、下り線施工時と将来の上り線施工時の通行帯確保のために同時に幅員拡幅をした。拡幅では橋脚梁をPC外ケーブルと炭素繊維シートで補強して橋脚増設や基礎補強を不要とし、一般道への影響も回避した。S字曲線の道路線形であり、半断面のプレキャストPC 床版の接合精度を確保しつつ、施工の省力化と急速施工を実現するため、橋軸・橋直2方向の床版接合に微調整が可能な常温硬化型の超高強度繊維補強コンクリート(UFC)を用いた床版接合構造を新たに適用した。

床版の搬出入は、渋滞や一般車との接触事故の防止のため、高速道路を介さずに行った。側道に揚重設備を3基配置し、橋面上に設置した軌条設備を利用して自走式台車で施工箇所まで床版を運搬する施工技術を開発、高速本線での工事車両流出入を回避した床版取替を実現した。高速道路の交通への影響を最小限にし、施工の省力化と急速施工を実現した点が大きな評価となった。

架け替えを短期間で実施した「高速大師橋更新事業」

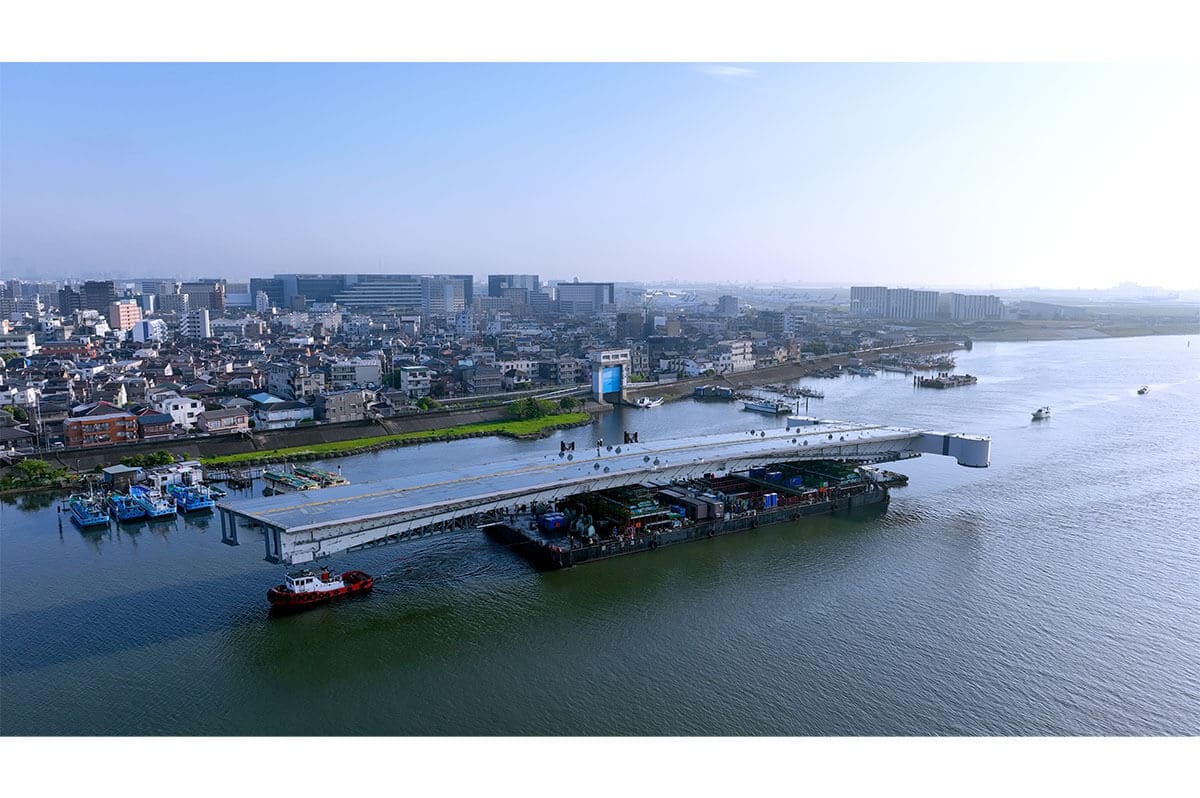

「高速大師橋更新事業」での水上運搬

「高速大師橋更新事業」は、首都高速1号羽田線の多摩川渡河部に位置し、1968年に供用を開始した橋梁。橋長は292m、上部工形式は鋼3径間連続鋼床版箱桁で鋼床版には閉断面リブ(Y型リブ)を採用。Y型リブを使用した床版は上部工の軽量化に寄与したが、たわみやすい構造だ。1日に約8万台という交通量の多さもあり、橋梁全体に多数の疲労き裂を確認した。都度補修を実施したが、新たな疲労き裂の発生が後を絶たなかったことから橋梁を架け替える大規模更新工事を実施した。

新設橋の上部工形式は、既設橋と同じ鋼3径間連続鋼床版箱桁とし、車道部の鋼床版リブには疲労耐久性を踏まえて開断面リブを採用。河川内の橋脚は既設T形橋脚の撤去に支障とならないよう、門型ラーメン形式とした。柱をコンクリート製、梁を鋼製の複合構造とし、コンクリート部には遮塩性に優れる高耐久性埋設型枠を採用した。

架け替え工事は、首都圏全体の社会的影響(交通影響)や河川、近隣住居への影響を最小限に抑えるため、既設橋の下流側に新設橋を架設し、壁高欄・基層舗装を施工した後、既設橋と新設橋を上流側にスライドさせる横取り一括架設工法を採用、重さ約4,500t の橋梁を2週間の通行止め期間で一挙に架け替えて供用した。橋梁の架け替えを短期間で実施した大規模更新であり、今後増大する大規模更新の技術発展に寄与できる作品だ。

今回の田中賞(作品部門)は、新設と既設とも2件という結果となった。異なる事業の連携、日本の長大橋技術の海外展開、施工の省力化や急速施工、1968年供用の橋梁の大規模更新とさまざまな事業が評価された。橋梁の施工も多様な技術が求められていることが改めて明らかになった。また、田中賞は2022年度から技術部門が作品部門から独立しているが、今回は授賞がなかった。

「施工管理求人ナビ」では土木施工管理の求人を広く扱っています。転職活動もサポートしていますので、気になる方はぜひ一度ご相談ください。

⇒転職アドバイザーに相談してみる