土木学会は、2022年度土木学会賞を発表し、表彰式を6月9日に東京都・千代田区のホテルメトロポリタンエドモントで開催した。総応募件数は232件で、うち受賞は112件だった。土木学会賞は2022年度から、田中賞技術部門が作品部門から独立、国際活動奨励賞は国際活動協力賞に統合した点が2021年度との違いだ。

功績賞は、2021年度土木学会会長の谷口博昭氏((一財)建設業技術者センター理事長、芝浦工業大学客員教授)、大津政康氏((一社)先端インフラメンテナンス研究所理事長、京都大学大学院インフラ先端技術コンソーシアム顧問)など13人に贈られた。

技術賞は、ハード・ソフトの個別技術を評価するⅠグループでは、「ICT-Full活用による生産性向上を実現したトンネル施工~新東名高速道路川西工事谷ケ山トンネル~」の中日本高速道路株式会社 東京支社秦野工事事務所、清水建設株式会社・岩田地崎建設株式会社JVなど12件が選ばれた。新設・更新・リノベーションの画期的なプロジェクトをたたえるⅡグループは、「ICT・DX技術導入による熱海土石流災害の早期復旧~令和3年度逢初川水系応急対策工事~」の国土交通省中部地方整備局富士砂防事務所、大成建設株式会社など10件が受賞した。

環境賞は、先進的な土木工学研究を対象とするⅠグループで「福島県内の複数箇所で大量に保管された指定廃棄物等の詰替・搬出工事における輸送統合管理システムの開発と社会実装」の株式会社奥村組,大阪大学・矢吹信喜教授,伊藤忠テクノソリューションズ株式会社など4件。環境の保全・改善・創造に貢献した画期的なプロジェクトを対象とするⅡグループでは「高知県須崎港における生物共生を考慮した港湾整備」の三洋テクノマリン株式会社、(一財)みなと総合研究財団,国土交通省四国地方整備局など2件が受賞した。

その他の各賞は、研究業績賞2件、論文賞8件、論文奨励賞8件、吉田賞(研究業績部門)2件、同(論文部門)2件、田中賞(業績部門)4件、同(論文部門)2件、同(作品部門・新設、既設)4件、同(技術部門)1件、技術開発賞5件、出版文化賞3件、国際貢献賞5件、国際活動奨励賞15件、技術功労賞10件となった。

今回も前回に続き、施工技術者に深い関りのある田中賞の作品部門についてリポートする。

田中賞は2022年度から技術部門が作品部門から独立

「田中賞」の創設の由来となった田中豊氏についての詳細は、前回の土木学会賞の内容に詳しくリポートしているので是非そちらを参考にしてほしい。

2022年度の受賞作品は、新設では、「気仙沼湾横断橋(愛称:かなえおおはし)」、「南阿蘇鉄道 第一白川橋梁」、「吉野川サンライズ大橋」の3件で既設は、「淀川大橋の大規模更新」が選ばれた。

まず作品部門(新設)から順を追ってどのような点が評価されたかについて確認したい。

東日本大震災からの復興を目指すリーディングプロジェクト

気仙沼湾横断橋の航空写真。スパンの長さにより美しさも際立つ

まず紹介するのは「気仙沼湾横断橋」だ。

東日本大震災からの復興を目指すリーディングプロジェクトとして進められた。東日本大震災の被害を踏まえた危機耐性と維持管理のしやすさを追求し、地域の発展と復興を支える美しい形態を目指し設計した。計画〜設計〜施工に至るまで関係者が連携して進めることで滞留期間をなくし、事業化からわずか9年4か月で開通を迎えた。

技術的には、海中の鋼管矢板基礎は支保工トラス化による工期短縮と、井筒内橋脚の高品質化が図られた。海上主塔は、3000t吊起重機船を用いて側面建て起こしによる大ブロック架設が行われ、航路影響を最小化。また、主桁は直下吊りバランシング架設による工期短縮と、ケーブル架設では、橋面上から押込み設備により緊張することで主桁下面の開口を無くして耐久性向上が図られている。

航空写真から見れば、スパンの長大化も一望できるが、今後の長大橋建設に寄与するものと期待されている。

旧橋の景観美を復活させ、耐震性も向上

熊本地震最後の公共インフラ復旧として再建された「南阿蘇鉄道 第一白川橋梁」

次に紹介するのは「南阿蘇鉄道 第一白川橋梁」。

こちらは2016年に発生した熊本地震により被災し、旧橋撤去から新橋架設までの架け替えによる復旧を行ったプロジェクトだ。

復旧工事では、国内初となる、地震により被災し未知の応力状態にあるスパンドレル・ブレースド・バランスドアーチの全撤去を行った。新橋は、土木学会選奨土木遺産であった旧橋の橋梁形式・部材サイズ・橋体の色を踏襲し、その景観美を復活させた。なお、耐震性向上は復旧に対する最重要事項であることから、上部工は主構の板厚アップやブレース材のサイズアップ、下部工は高耐力マイクロパイルによる補強杭を増設した。

また、本橋は下流側に建設中の立野ダムの湛水範囲に位置し、異常湛水時には橋梁の半分以上が浸かるため、その流水圧、浮力、地盤のゆるみを設計に考慮している。

沿線住民にとって欠かせない地域公共交通機関の一部であると同時に、その景観美から多くの人の記憶に残る観光資源の1つでもあり、熊本地震復興のシンボルとして後世に伝えていくべき橋梁として高く評価された。

渡り鳥などの環境に対して随所に配慮

自然環境豊かな1級河川吉野川の最河口部に建設された「吉野川サンライズ大橋」

新設で最後に紹介するのは、「吉野川サンライズ大橋」。

道路橋として日本最長級のPC15 径間連続箱桁橋(橋長1696.5m)。環境負荷低減のため河川内の橋脚数を最小限とすべく河川内支間長を130mとし、上部工形式は上流側に存在する干潟へ飛翔する渡り鳥の妨げとならないよう桁橋形式とした。さらに、塩害環境であるため上部工にフライアッシュを混和材として採用し緻密性を高めた。

現場周辺環境(底生生物)の保全と現場作業の省力化・工程短縮を目的にプレキャストセグメントを用いたバランスドカンチレバー工法を採用し、架設桁架設とエレクションノーズを用いた張出架設を併用することで、浚渫量の低減を図っている。

これからの橋梁は技術や工期短縮などを競うことも大切ではあるが、環境への配慮も前面に押し出していくことが肝要であるとも感じられた。

増大する橋梁の大規模更新の技術発展に寄与

淀川大橋の大規模更新(3期中央施工時 右岸側鳥瞰全景)

4番目は、既設橋梁で、「淀川大橋の大規模更新」だ。

大阪平野を流れる淀川を渡河する道路橋であり、1926年(大正15年)の完成より、戦時下での大空襲や大地震を受けながら、今年で96年を迎える歴史的橋梁。

老朽化に伴う床版コンクリートの剥離、鉄筋露出、漏水および鋼部材の腐食という損傷が著しく、橋梁の耐荷性能が低下していたため、床版取替えを主とした大規模更新工事を実施した。RC床版から鋼床版への変更で上部構造の死荷重を3割低減させたことにより、橋脚や基礎を直接補強することなく所要の耐震性能を確保した。床版取替のほか、1,100か所を超える腐食した鋼部材の修繕もあわせて実施している。

淀川大橋は重要な幹線道路であることから、橋全体を幅員方向に分割して3期間に分け、常に車線を確保しながら施工。次の100年の使用を見据え、これからも地域社会の経済・生活を支える道路として大きな役割を果たしていく。

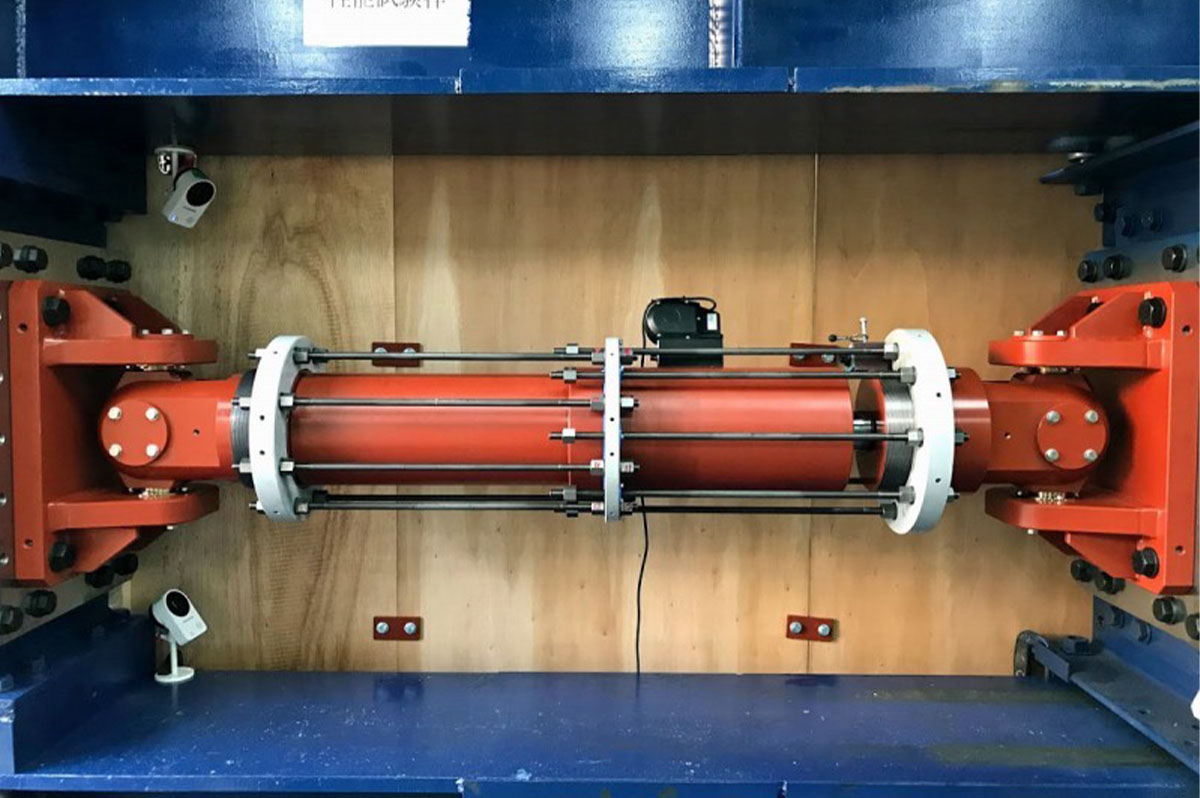

落橋防止機能付きシリンダー型粘性ダンパー

技術部門では「落橋防止機能付きシリンダー型粘性ダンパー」が選ばれた

また、今回は田中賞技術部門が作品部門から独立、「落橋防止機能付きシリンダー型粘性ダンパー」が選ばれた。

既設橋梁の耐震補強では、橋脚と主桁の間に制震ダンパーを設置することが多くあり、さらに端支点部には別途落橋防止構造の設置が必要となる。しかし、橋脚上端部や主桁には、これら複数の耐震補強部材を設置する空間の確保が困難な場合がある。また、設置する空間が確保できた場合でも、景観が煩雑になる上、複数の補強部材に囲まれた支承は、点検や補修が困難となる。

制震ダンパー機能と落橋防止機能の両方を有する本技術を採用することにより、支承周辺に設置する耐震補強構造の簡素化・効率化と、耐震補強費用の縮減が可能となった。

都市部の複雑な構造の橋梁に限らず、全国の一般橋梁の耐震補強にも広く活用でき、国民の安全確保と持続可能な社会の実現に貢献できる。

落橋防止機能付きシリンダー型粘性ダンパー

技術的に効果を上げ、環境に配慮したプロジェクトに高い評価

総括してみると、震災の復興のプロジェクトや環境に配慮したプロジェクトが増えた。また時代の流れで大規模更新や技術部門では、一般橋梁の耐震補強にも活用される技術が選ばれ、新設とともに維持更新へもシフトしているように感じた。

その中でもインフラツーリズムが近年話題となっており、「南阿蘇鉄道 第一白川橋梁」は大きな観光資源としても期待される。

土木学会賞の説明をした塚田幸広専務理事は、「個人的には本四架橋までいかなくても、ネクストプロジェクトのようなものがもう少しあってほしい。また、メンテナンスは賞の対象にあまりなかった。自治体レベルの橋梁を群として維持管理することも検討されているが、そうしたアイデアなり、実行があれば、賞の対象になってほしい」との感想を寄せた。