ゴム表面のひび割れを塞ぐ効果が期待できる

――そうなんですね。どういう個所に塗るゴムを使うのが良いですか?

角さん 塗るゴムは、耐候性、施工性、経済性に優れている材料であり、VOCの排出もほとんどない環境に非常に優しい材料です。ですので、コンクリート構造物、鋼構造物、木製構造物、FRP構造物、塩ビ管など多種多様な基(母)材に施工可能な材料です。具体的には、都市内高速道路の地覆や後打ちコンクリート、RC橋脚天端、その他各所で使用されています。最近では吊橋の大型伸縮装置の一部の防食にも使用されています。

図-3に示すように1回塗り、異なる基材に付着し、隙間を塞ぎ、さらに劣化を促進させる紫外線をほぼ100%カットする特徴を有します。

図-3 塗るゴムの強み

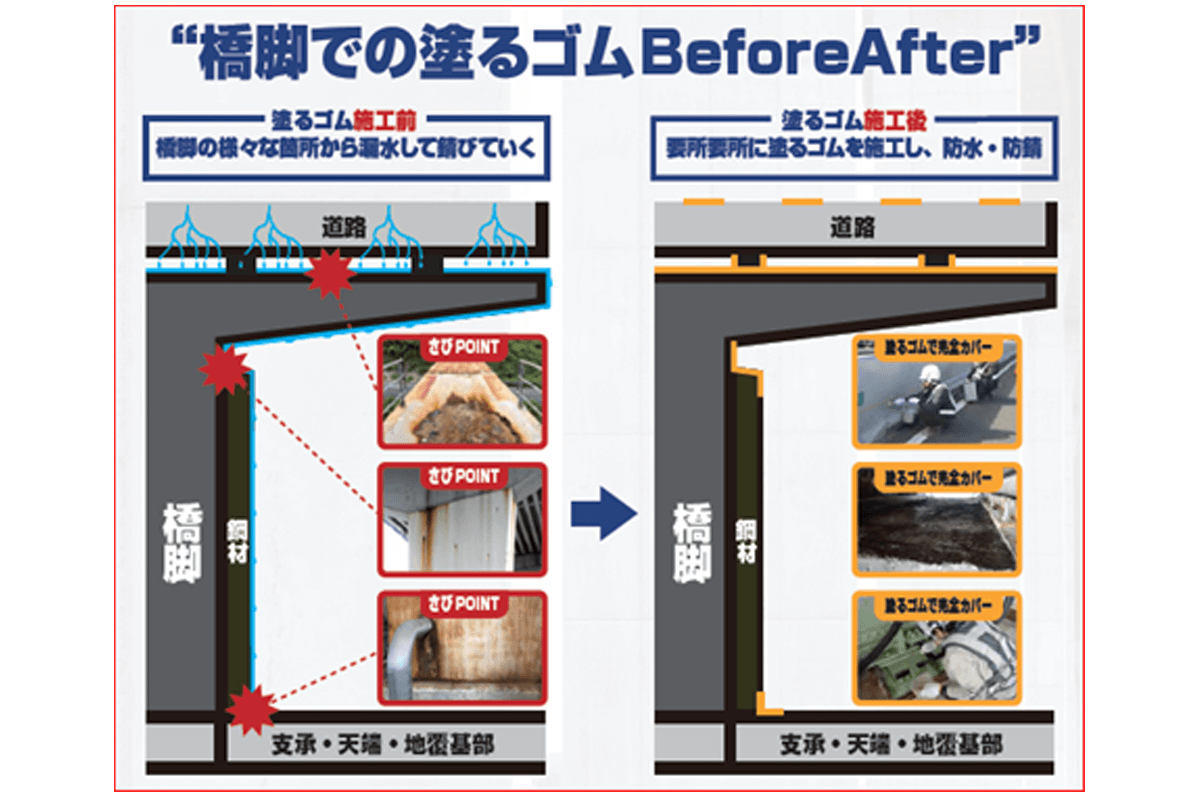

また、RC橋脚を事例とした塗るゴム施工前後のイメージを図-4に示します。

図-4 塗るゴムの効果(施工前後)

――施工実績はどんな感じですか?

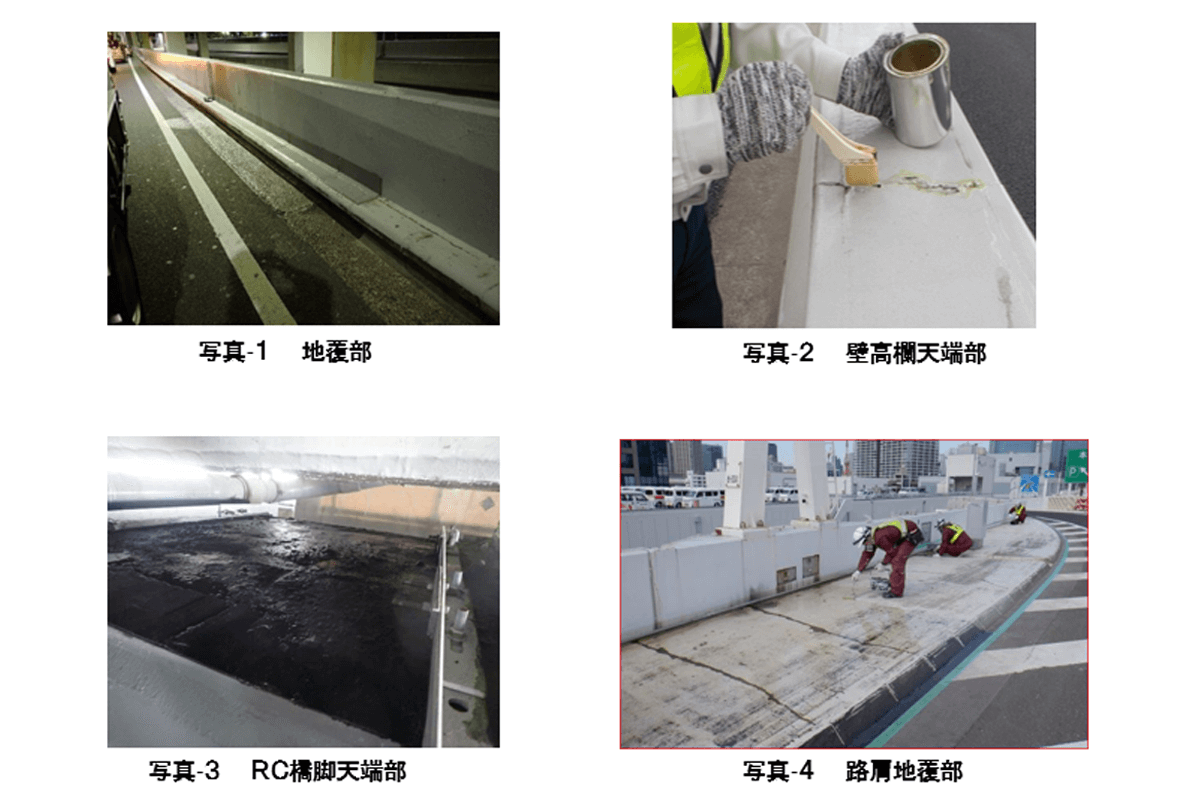

角さん 阪神高速道路、首都高速道路、福北公社、地公体、民間施設などで実績を伸ばしています。実際にどういうところで使用されているのかを紹介します。阪神高速道路では、中央分離帯や路肩地覆部等の漏水箇所(写真-1)、壁高欄の天端等のクラック発生個所(写真-2)、伸縮装置からの漏水に対してRC橋脚天端部(写真-3)に使用されています。首都高速道路では、路肩地覆(写真-4)といった漏水などの対策で使用されています。

阪神高速・首都高速道路での施工事例

――それで、塗るゴムの施工はどうなりますか?

角さん 施工は非常に簡単です。図-5に施工要領を示します。最初に施工面の下地処理と清掃を行います。その間に塗料の調合(主剤及び硬化剤を攪拌・混合)を行います。その後、施工面に刷毛やローラーで塗るゴムを塗っていきます。

図-5 塗るゴムの施工要領

――塗るゴムは、ゴム支承のオゾン劣化や光酸化劣化に効果が期待できると聞いた覚えがあるような・・・ないような・・・。

角さん ゴム支承の本体ゴムや被覆ゴム(本体ゴムの劣化予防)劣化には2つの現象があります。1つ目は、大気中のオゾンの作用によってゴムが劣化するオゾン劣化。2つ目は、太陽光に含まれる紫外線によってゴムが劣化する光酸化劣化です。光酸化劣化は、太陽光に含まれる紫外線がゴム(被覆ゴム)に照射されることで化学反応を起こし、劣化する現象です。光酸化もオゾン劣化同様にゴム表面に亀裂が発生します。しかし、光酸化の場合、亀裂の方向に規則性がありません。さらに、ゴムの色が明るい場合、光酸化が発生し易くなります。このため、一般的にはカーボンブラックが混入され、黒色とすることで光酸化劣化の対策としています。オゾン劣化はゴムの色には左右されません。

――以前取材しましたが、うろ覚えです。オゾン劣化ってどういうことでしたっけ?

角さん 大気中のオゾンとゴムが化学変化を起こすことで、分子レベルでの切断が発生し、ゴムの表面に亀裂が走ります。亀裂は、応力が作用している部分へ垂直方向に、かつ無数に発生しているのが特徴です。特に、二重結合を主鎖にしている不飽和構造のゴムではオゾンへの耐性が低く、オゾンクラックが起こりやすくなります。

このため、オゾン劣化を防ぐためには二重結合の少ないゴムや耐オゾン性の優れたゴムを使用することが考えられます。同じ二重結合のゴムでも天然ゴムはオゾン劣化に弱く、クロロプレンゴムはオゾン劣化に強い傾向があります。

塗るゴムは、反応型紫外線吸収剤が入っていることから光酸化劣化に効果があります。しかし、オゾン劣化はゴムとの反応により発生することから効果が期待できません。しかしながら、発生したゴム表面のひび割れを塞ぐ効果が期待できることから現場での実証実験を実施する予定です。

ちなみに、私が本四高速で働いていたころに担当したしまなみ海道の長大斜張橋の多々羅大橋(完成時は世界最長スパンを有す)の支承には、超大型ゴム支承を採用しています。この支承では、ゴムの劣化防止と長寿命化のために7mm程度の表面被覆ゴムを設置しています。世の中の大きなゴム支承のほとんどに被覆ゴムが設置されています。ゴム支承は橋梁を支える重要な部材です。このゴムに万が一、亀裂が発生した場合、塗るゴムが活用されるよう願います。

NETIS申請で苦労した点と、塗るゴムの今後の展望

――NETIS申請で2年間くらい、当局側とやり取りをしていたと聞きました。どんなでしたか?

角さん 色々ありました。第一にどこの地整局で申請するか、ということです。過去の経験から非常にNETIS申請技術の審査に対して真摯に取り組んで頂けると評判の高い九州地整局(事務局は、九州技術事務所。代行は九州建設技術管理協会)にしました。実は阪神高速技術の技術次長をしていたころに「3Dレーザースキャナーを用いた変状・損傷計測システム」を申請・登録した経験もあり、苦労した点を挙げればキリがないのですが、箇条書きでご紹介します。

①技術の命名は?

やはり、新技術として分かりやすい命名が求められました。最初に書きましたが、「FT70(塗るゴム)」を変えませんでした。

②比較技術は?

新技術だからこそ旧技術があります。つまり新技術と比較できる対抗技術があるはずでは?と事務局から再三言われました。ですが、はっきりきっぱり申しますと、インフラ構造物の維持管理に長年携わってきた技術者としてこれまでの常識を覆す全く新しい材料を開発したわけです。塗るゴムは、環境に優しく、紫外線劣化もなく、施工過程(硬化)で低分子構造から高分子構造に変わります。これにより、劣化因子の通り道であるクラックを塞ぐことが可能となります。そのうえ、施工が簡単で1層施工で十分機能を発揮します。というわけで、塗るゴムは今までにない特殊な材料です。最後まで比較技術はないと言い続けましたが、相互理解に至らず、最後は表面被覆工を比較技術としました。

③技術の成立性の確認

表面被覆工法(や表面含浸工法)と適用範囲が被るのであれば「技術の成立性」を確認する必要があるということでした。技術の成立性とは、論理的な根拠があり、技術的な事項に係る性能や機能などが当該技術の目的や国が定める基準などを満足することを言います。

成立性の検証は、九州地区における土木コンクリート構造物設計・施工指針(案)(令和元年9月、国土交通省九州地方整備局)における塩害・中性化・ASR対策での必要性能を、また、阪神高速道路の制定した表面保護要領品質基準「中防食B種及びC種」に基づく促進耐候性試験、はく落防止性試験により、また、首都高速道路防水塗装の品質に基づく付着性・耐久性試験などにより性能を確認しました。

――塗るゴムの今後の展望はどんな感じですか?

角さん インフラ構造物の長寿命化を目指して新たな材料「セラマックスFT70(塗るゴム)」を開発しました。コンクリートあるいは鋼構造物の劣化の要因となる水、二酸化炭素、塩化物などを遮断する画期的な材料です。さらには、表面被覆工で耐候性を付与するふっ素樹脂塗料などの上塗り材の紫外線劣化に対し、塗るゴムでは紫外線カット成分を混入することで、紫外線を99.9%遮蔽できる材料です。また、従来の有機塗料に比較して有機溶剤の含有量が少ない塗料であり、VOC(揮発性有機化合物)の発生量も1/2以下(従来技術と比較して)となり環境に非常に優しい材料となっています。

しかしながら、昨今の地球温暖化による異常気象や災害を見るにつけ、社会環境により貢献できる材料、つまり、環境負荷を最大限に削減するために完全無溶剤化を目指して、ウレア結合の塗るゴムを試作中です。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。