日本建築仕上学会女性ネットワークの会(熊野康子主査)は、東京都美術館で「環境分野への取組みで活躍する女性が増加中!!」をテーマに「2024年度講演会」を開催した。開会の挨拶で熊野主査(株式会社フジタ)は、今回の講演会の内容やねらいなどについて次のように語った。

現在、環境技術に取組む女性が急増中で、活躍中の井坂洋子さん(株式会社エービーシー商会営業開発事業部リーダー)が「エコフレンドリーシップ~環境と人を大切にする当社の想い」を、菅原玲子さん(株式会社フジタ経営改革統括部GX戦略部部長)が「建設業の環境分野での働き方と次世代への期待」をテーマに、特別講演をする。

その後、パネルディスカッションに移り、土屋華南子さん(株式会社LIXIL)が司会をつとめ、「女性活躍推進にいま必要なことをテーマに」、西元ひとみさん(野口興産株式会社)、宮原悦子さん(有限会社クレアールソシオ)、越中谷光太郎氏(日本建築仕上学会理事)、熊野主査や特別講演の講演者の井坂さん、菅原さんが登壇し、語り合う。最後に、川口とし子さん(日本建築仕上学会理事)が閉会の挨拶を行う。

これまでの女性ネットワークの会の活動についてはこれまでも施工の神様で報じてきたので参考にされたい。

関連記事

【日本建築仕上学会】女性ネットワークの会設立10周年を迎え、熊野主査が今年のイベント内容と10年の総括を語る。

女性が活躍するほど男女の待遇差を感じる?【建築仕上学会女性ネットワークの会】

関連記事にあるように、熊野主査は挨拶の中で11年間の活動を披露し、2024年後半も様々なイベントを企画、実行に移している。10月17日、18日の両日に開催された「日本建築仕上学会大会」で論文発表をし、11月9日の「しずおか建設まつり」(静岡市)の女性ネットワークの会ブースでは「建築現場ではたらく車の組み立て体験」を展示。200名以上がブースを訪れた。12月13日は、竹中工務店が施工中の(仮称)AXA札幌PJ新築工事作業所で現場見学会を開催するとともに、「建築現場での女性活躍推進」をテーマにパネルディスカッションも実施した。来年2025年1月11~12日には札幌市の地下歩行空間で開催する「建設産業ふれあい展」に参加を予定している。

2024年後半から2025年かけて意欲的な活動を計画中の熊野主査

このほか、新刊本「続、続・今建築仕上げ女子がアツい」 のWEB版、CD版を発刊した件についても触れた。このように熊野主査は、挨拶の中で女性ネットワークの会のこれまでの歴史と今後の展望について語った後、特別講演に入った。

エービーシー商会 井坂さん “人と環境を大切に”

エービーシー商会の井坂さん。人と環境への想いを語る

特別講演では、井坂洋子さんが「エコフレンドリーシップ~環境と人を大切にする当社の想い」をテーマに語った。講演の中では、2020年の本社ビル建替え工事について触れた。計画では環境にも人にも優しいエコビルを建設する意図があった。建設にあたり、各部署から1人ずつ選出されたメンバーで選出されたワーキングチームを設置、新しい本社ビルを自分たちがどうしていきたいかを提案したが、そのメンバーは女性が多かった。

その時、提案された「ありたい働き方」は次の通りだ。

- 一体感をもち助け合い、いつでもどこでもコミュニケーションがとれる

- フレキシブルに場を使い、多様な働き方ができる(固定席からフリーアドレス化へ)

- 安全かつ適切に情報管理や守秘義務を保ち仕事ができる

- 個とチーム双方で企画し、創造的にアイディアを生み出す

- 適度にリフレッシュし心身ともに健康的に働くことができる

ちなみに、本社ビルにより、同社は、2024年2月に東京都千代田区が運用する2023年度「千代田区温暖化配慮行動計画書制度」で「特別賞」を受賞。千代田区で初のBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)認証で最高ランクの5つ星の取得や、事業を通じて「環境配慮」「エネルギー効率改善」「長寿命化」を軸とした建築材料の開発や導入、市場への供給を温暖化配慮行動で高く評価された。「社員一人ひとりの声やアイディアがこのような賞に結び付いているのであればすごくいい取組みでした」(井坂さん)

エービーシー商会本社ビルの全景。右に日枝神社が見える(出典:エービーシー商会HP)

井坂さんが紹介したエービーシー商会の女性活躍プログラムは、「年1回 女性営業研修の実施」「採用における総合職化」「作業着変更 ユニセックスタイプ(社員投票制)」の3点、制度・組織改革では、「女性営業チームの新設(子育てとの両立)」、「女性管理職11.8%/次期管理職層61.4%」「有機溶剤の現場の立ち入りへの配慮」の3点と合計6点を示した。

この中で「年1回 女性営業研修の実施」の例を解説した。女性営業スタッフは13名、社員全体からすると割合は少ないが、会社はマイノリティーを支援し、さまざまな女性活躍プログラムを提起に動いている。2022年から女性営業研修を開始。従来は個別に女性営業スタッフが食事会を開催し、または営業ではタッグを組み営業先に同行するなど個人裁量に任せてきた。会社としてこれまで以上に、女性活躍を展開する方針を決め、研修することになった。

2022年~2023年では教育部門が関わり、女性営業スタッフが将来どのようにこれからのキャリアを歩みたいかの動機付けを提案した。研修前には総務部担当役員から、訓話が述べられた。訓話では、「女性営業スタッフへの期待、会社としても育休明けの復帰の制度、周囲への認知を促進」についてのメッセージを発した。グループディスカッションでは、生理休暇が話題にのぼり、「生理休暇の取得については男性社員に理解が欲しい」との意見が提案されている。

その後、2023年の女性ネットワークの会のディスカッションで、LIXILが「セルフケア休暇」制度を設けた話が話題になっており、同社の社員がその話を持ち掛け役員とともに、制度の実施に動き、エービーシー商会も2024年4月に「セルフケア休暇」を設けた。「男女ともに取得する制度で健康診断、通院などの時に使う。会社の中での職場環境もいい方向に進めていきたい」(井坂さん)

2024年11月の研修では、2023年度の研修に出席した2人の協力者を仰ぎ、女性営業スタッフが主催し、望むキャリアを実現するためには何が必要かについて重点を置く。

これらの取組みで大切にしていることは「オーナーシップ」や実感を伴うそれぞれの声。エービーシー商会では毎年9月の自己申告制度で自身のキャリアや会社改革の提案について全社員が必ず提出するが、こうした動きもあり、会社の改革は着実に進んでいる実態があると井坂さんは感じる。

フジタ 菅原さん “GX戦略部初代部長での思い”

株式会社フジタの菅原玲子さん

続いて、菅原玲子さんの「建設業の環境分野での働き方と次世代への期待」の講演に移った。菅原さんは、農学部環境系の大学を卒業後、フジタに入社。研修も兼ねて大型マンション工事の作業所勤務を経て、2年目から技術センター環境研究部で「環境技術開発」を担当。21年目には本社環境部に異動し、環境活動の管理を実施し、23年目にはGX(グリーントランスフォーメンション)戦略部の新設に伴い、初代部長に就任し、現在は会社全体の環境経営企画担う重責を果たしている。

菅原さんが最も長く研究に携わった分野は、「ファイトレメディエーション」。これは、ギリシャ語「Phyto(植物)」とラテン語「Remediation(修復)」を組み合わせた造語。植物を使い、土壌を浄化する技術だが、植物は有害な重金属のある土壌では障害を受けるため、育つのは困難。しかし、ハクサンハタザオという重金属超集積植物を活用し、有害な重金属を高濃度に吸収・蓄積することで環境汚染を低減・除去できる土壌浄化技術を確立、事業化が検討されている。

「ハクサンハタザオは中規模の山に生えている野草で、そもそもどのように育てるべきかの点からスタートし、5~6年かけて浄化技術を確立していった。事業化の検討では苗の生産の委託先、どこで使用していただくかを検討し、さらに海外での市場も視野に入れ後輩が研究を引き継いでいる」(菅原さん)

カドミウム汚染用の浄化植物 ハクサンハタザオ(出典:フジタHP)

次に紹介した技術は、「レインガーデン」。これは昨今の都市型洪水を緩和する技術。土壌に水を浸透や流すだけであれば、砂や砂利の活用となるが、プラス緑化にも効果がある。浸透と保水の両立を実現し、水害リスクを低減する土壌構築システム。レインガーデンは、フジタの親会社の大和ハウスグループ みらい価値共創センター「コトクリエ」の外構部で導入した。

その後、安全品質環境本部で環境部次長として異動。環境の技術開発から環境活動の管理へ仕事内容が変わった。「この時点で自分が発する言葉が聞いてもらえる機会が非常に増えた。環境の内容についても会社の上層部に報告する機会もいただくようになった。自分の思ったところでコントロールできる点は技術開発とは異なる楽しさもあった」(菅原さん)

環境部では、全社の環境目標の設定・集計、達成に向けた施策の展開、環境法令の遵守を行う。フジタは、大和ハウスグループの一員であり、グループ全体で設定しているビジョンに則って、フジタに浸透させ進めていく。

「環境活動だけではなく、フジタが長期的にはどのようなビジョンで進むかを考えて欲しいとの指示があり、自社の実情などを洗い出し、GX戦略を立てるミッションをいただき、大方の戦略をまとまったため、本格的に実施することになった。そこでGX戦略部の新設にあたり、初代部長の就任を拝命した。明確に会社として環境分野の方向を示して実践していかないと環境は進まないと思うところがあり、引き受けることになった」

最後に次世代への期待として菅原さんはこのようなメッセージで締めた。

「いろいろやってみて、いろんな経験をすることは必ずどこかで生きて来る。今、多様性の時代といわれている中で、経験は不可欠。環境は今までにない価値を作り出す分野であり、実は基準すらないものも多く、誰もやっていないという意味では、先陣を切って活躍しやすい分野。自分の中で他人よりも確実に勉強していると思っていることは自信につながり、そうした強みをもっているといろんな方からお声がけをいただくことになる。

ワークライフバランスを重視する社会の流れの中で働きがいを実感しながら、活躍するリーダーになって欲しいと期待する。私の仕事は地球環境を守るという一企業ではできないことばかり。ともに仕事を行う仲間ができることを楽しみにしている」

パネルディスカッションの様子

いったん休憩をはさんだ後、土屋華南子さんの司会により、「女性活躍推進にいま必要なこと」をテーマにパネルディスカッションを開催。西元ひとみさん、宮原悦子さん、越中谷光太郎氏、熊野主査と特別講演の講演者の井坂さん、菅原さんが登壇した。

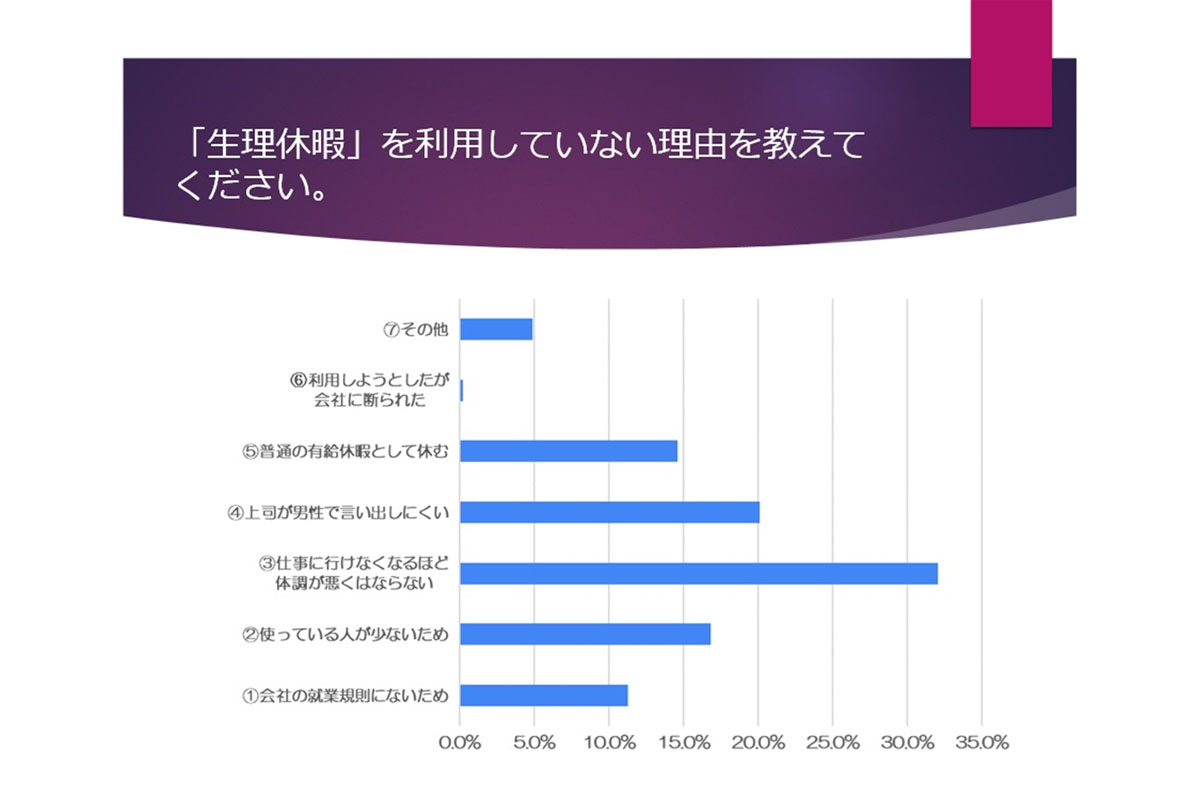

パネルディスカッションでは、女性ネットワークの会による「建設業界や現場で働く女性へのアンケート結果」の一部が公表された。配布・回収期間は、2023年2月13日~同年4月15日で、対象地域は全国。アンケートの中でも建設業における女性活躍のためのFemtech(フェムテック)に注目したい。これは、はFemaleとTechnologyをかけ合わせた造語で女性が抱える健康課題をテクノロジーで解決する製品・サービスを指す。女性の健康問題による労働損失は4,911億円であるといわれている。このフェムテックについての説明は宮原さんが行った。

生理休暇の利用は「ない」が9割

フェムテックについての説明を行う宮原悦子さん(有限会社クレアールソシオ)

「生理や月経前症候群(PMS)で仕事への影響を感じたことはありますか?」との問いには、「感じたことがある」が47.6%、「やや感じたことがある」が36.6%で合計84.2%もあった。ただし、「フェムテックという言葉を聞いたことがありますか」との問いでは、「はい」が24.1%に留まり、いまだに知名度の低さがうかがえた。

「生理休暇を利用したことがありますか」との問いには、首都圏、地方いずれでも「ない」が約90%だった。利用していない理由については、「仕事に行けなくなるほど体調が悪くならない」がトップだが、2番目が「上司が男性でいいだしにくい」、3番目が「使っている人が少ないため」、4番目には「普通の有給休暇として休む」が続く。また、最近では在宅勤務も増えてきたが在宅勤務の日をずらして、生理の日に合わせる傾向もあるようだ。また、表向きは有給休暇の取得だが、実態は生理で休んでいることが周辺の上司や同僚には隠している可能性もある。

また、個別の意見では、「就業規則が見れないようになっている」「就業規則から削除された」「あるのか知らない」など零細企業の中には生理休暇のような制度も設けられていない事例もあり、会社のトップも生理休暇について意識していない実態も想像できる。中には、生理についての理解が不足している傾向がある。

また、生理とは別にハラスメントの事例もあった。塗装業に従事する宮原さんは、屋根にのぼっていた際、「なんでこんなところ女性がいるんだ」、または足場にのぼっていたときに「いろいろといわれた」と最初に塗装業を始めた時の苦労話も自身の経験をもとに披露した。

生理休暇を利用できない理由はさまざまだが、周囲の理解が必要と感じられる回答も多数あった。

さらに、アンケートの中には、「建設現場では未だに大小のセクシャルハラスメントが行われ、それによりやる気のある技能者が休職や退職に追い込まれる。現場の女性の多くは建設現場で、技術やノウハウを継承していきたいと考えている。時代錯誤のハラスメントの行為が無くなる事で女性も若手男性も育ちやすい環境になっていくと感じる。よりよい環境となるように悩みや相談を建設業界として受けられる様なものがあればいい」との意見も提起された。

LIXILが「生理休暇」から「セルフケア制度」に呼び名を変えた背景を説明する土屋華南子さん

続いて、土屋さんはLIXILがフェムテックに取組んだ製品を紹介した。シャワートイレについて、フェムテックという単語が存在する以前から、おしり用とヒデ用にそれぞれ専用ノズルがあり、全機種に2本のノズルを設置しているのはINAXブランドのみ。常に清潔を保つ工夫もしており、フェムテックとともに見直されている製品だ。

このほか同社の仕事と家庭の両立支援制度も紹介した。柔軟な働き方をサポートする制度としてテレワーク、スーパーフレックス制度(コアタイムなし)、多様なライフステージに対応する休暇・雇用制度では、産前産後休暇、育児休業、介護休業、看護休暇、介護休暇、セルフケア休暇(休暇は1時間単位で取得可能)、キャリアリーターン制度などがある。

このセルフケア休暇はもともと生理休暇であったが呼び方が変わった。より多くの従業員が自律的な健康管理を行い、健康維持、増進につなげ安心して働けるようにすることが背景にある。年間12日間で年次有給休暇と異なる特別休暇だ。

野口興産 “社員アンケートに基づき、働きやすさが進む”

野口興産株式会社の西元ひとみさん

防水材、リニューアル建材、内装材や土木建設資材などの販売・配送を行う専門商社の野口興産株式会社 西元ひとみさんから「プログレスの会」の紹介があった。プログレスの会では女性が中心になり、働きやすい環境を整え、スキルアップを目指すための活動を推進中。モチベーションを高めるために、講習会の開催やアンケートの実施などを通し、社員からの提案や要望をもとに改善提案を実施する。

2015年8月に女性活躍推進法が成立。翌2016年の野口興産の経営方針目標に「女性活躍促進」が示され、野口 裕二社長(当時、現会長)から「ぜひ当社も女性が長く働き活躍できる環境としたい。そこで女性の会をつくらないか」と女性社員4人に声がかかった。この4人が打ち合わせを重ね、異なる部署で培ったスキルをもっとお互いが切磋琢磨する場を設けたいとの意思もあり、プログレスの会の発足に至った。

このプログレスには、「活力」「尊重」「成長」の意味がある。活動実績では、講師を招いての講座の実施、各物流センター見学会、営業本部長見学会、セクハラ・パワハラ講習会などがある。働き方や職場環境に関するさまざまなアンケートでは、トイレの増設、歯磨きができるスペースの設置など多くの意見が寄せられた。こうしたアンケートを受け、女性トイレもリニューアルした。

さまざまなアンケートを実施することでこれまで見えてこなかった課題が明らかになり、改善策を検討し、総務部など各部署に提案を実施した。女性としての観点だけではなく働き方改革の一環としても重要な役割を果たしている。

プログレスの会も8年目を迎え、現在では女性社員は78名に増加。さらに女性の管理職は7名で、この採用難の時代においても「女性の会があるから面接に来た」との声もあるという。今後も全社員のより働きやすい環境を整え、成長できる機会の創出を目指していく。

最後に川口とし子さんが閉会の挨拶を行った。

川口とし子さん(日本建築仕上学会理事)

「学生時代から近眼で、昨年、白内障の手術をしたところクリアに見えるようになった。以前はコンタクトレンズをしなければ行動がしにくいほどでしたが、裸眼でも見えるようになり、自分でも生き返った思いがある。本日、集まられた方はすべて意識の高い方で今回の特別講演やパネルディスカッションでは大きな学びになったと思う」と女性ネットワークの会について激励した。

日本建築仕上学会女性ネットワークの会は、11年目を迎え、意欲的な活動を続け、2025年に向けてもさまざまな活動を予定している。活動に多くの方が共感し、今後とも女性活躍の時代が到来している中、女性ネットワークの会の活動がさらに旺盛になることを願うばかりだ。

働きやすくして是非とも女性の施工管理技士を増やしていただきたいですねw

当然男女同権なので平等にお願いしたいところですw

女性の賃金が低くなるのは日本の悪いところw

男性が育児休暇がとれないのも日本の悪いところw

さぁどうする?