ほこみち活用に伴う路線価の上昇傾向を調査

日本都市計画学会九州支部 ポスター発表の様子(福岡大学景観まちづくり研究室提供)

福山さん 私も卒業論文についてお話させていただくのですが、ウォーカブルなまちづくりを促進する制度について研究しました。正式名称は歩行者利便増進道路制度といって、通称「ほこみち」制度と言われています。歩道は人が歩いて目的地などに行くためのインフラですが、人々が憩う場所であったり、出店などで活気あふれる場所にすることで、クルマではなく歩行者を増やし、社会をより良くする取り組みの一つです。

私の研究は、全国89路線を対象に、ほこみち制度を活用している路線と活用していない路線の路線価を調べ、それらを比較分析するという内容でした。ほこみち制度を活用することで、歩行者空間の価値上昇に寄与しているのではないか、歩道のどこに何を置くかによっても路線価の上がり幅に違う傾向があるのではないか、という仮説のもと、検証しました。現地には行けなかったので、ネット上の路線価に関するツールを使って調査しました。

ほこみち制度の適用によって、どれだけ路線価が上昇したかについては、結論から言うと、上昇した路線はわずかで、ほとんどの路線で路線価の上昇は確認できませんでした。出店などによる歩行者空間利用についても、ほとんどの路線で効果的な形態で運用できていませんでした。数少ない上昇した路線を見ると、しっかりと歩行者空間を確保しつつ、有効的に制度を活用している路線の路線価が上昇していました。

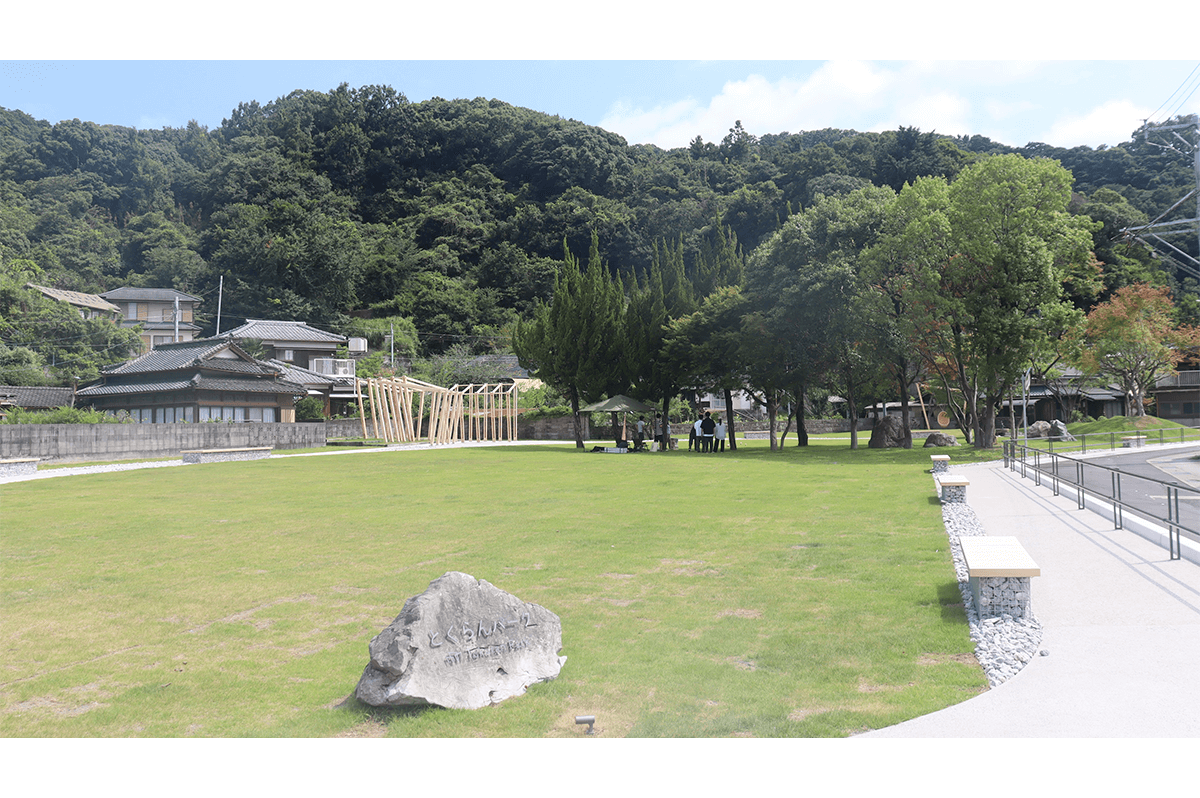

民間企業所有の遊休地の広場化の整備効果について調査

津久見市「とくらんパーク」広場(福岡大学景観まちづくり研究室提供)

岩崎さん 私も卒業論文についてお話させていただきます。大分県津久見市にある地元の民間企業が所有していた土地で、月極駐車場としてしか利用されていなかった遊休地があったのですが、その土地を民間企業が「地域のために活用できる方法はないか」ということで、地域住民が誰でも利用できる広場にしようと提案しました。この広場づくりに際して、津久見市から景観まちづくり研究室に相談があり、計画、設計に協力することになりました。

広場になる前の土地は、ブロック壁がボロボロだったり、道路の幅員が狭かったり、でも交通量は多いといった感じで、危険で誰も立ち入れないような状態でした。そんな土地が2024年7月に、見通しも良く、誰でも利用できる広場に生まれ変わりました。

そこで、卒業論文の研究テーマとして、新たに広場ができたことによって、周辺住民の方々の生活にどのような変化があったのか、ヒアリング調査を行いました。あと、民間企業が所有している遊休地を広場として一般に開放する事例があまりないので、そういう地元企業活動に対する地域住民の印象などについても、ヒアリング調査を行いました。

住民の生活変化については、広場化に合わせて、セットバックして歩道をつくったおかげで、「小学生の通学路として使えるようになって良かった」や「広場に照明がついたおかげで、夜間も安心して歩けるようになった」「広場ができる前は散歩はしていなかったけど、広場ができてからは、家から近いので広場に出かけるようになった」など生活に変化があったとの回答が得られました。企業に対する印象については、「地域のことを考えてくれることは嬉しい」「企業のイメージアップになっている」といった意見が挙げられました。

この事業は地域貢献の一環で取り組まれており、民間企業は収益性を第一としていません。こういった地域のための広場が存在すること自体に価値があり、今後増加していく遊休地活用策として、今回の事業は良い事例になるのではないかと考察しました。

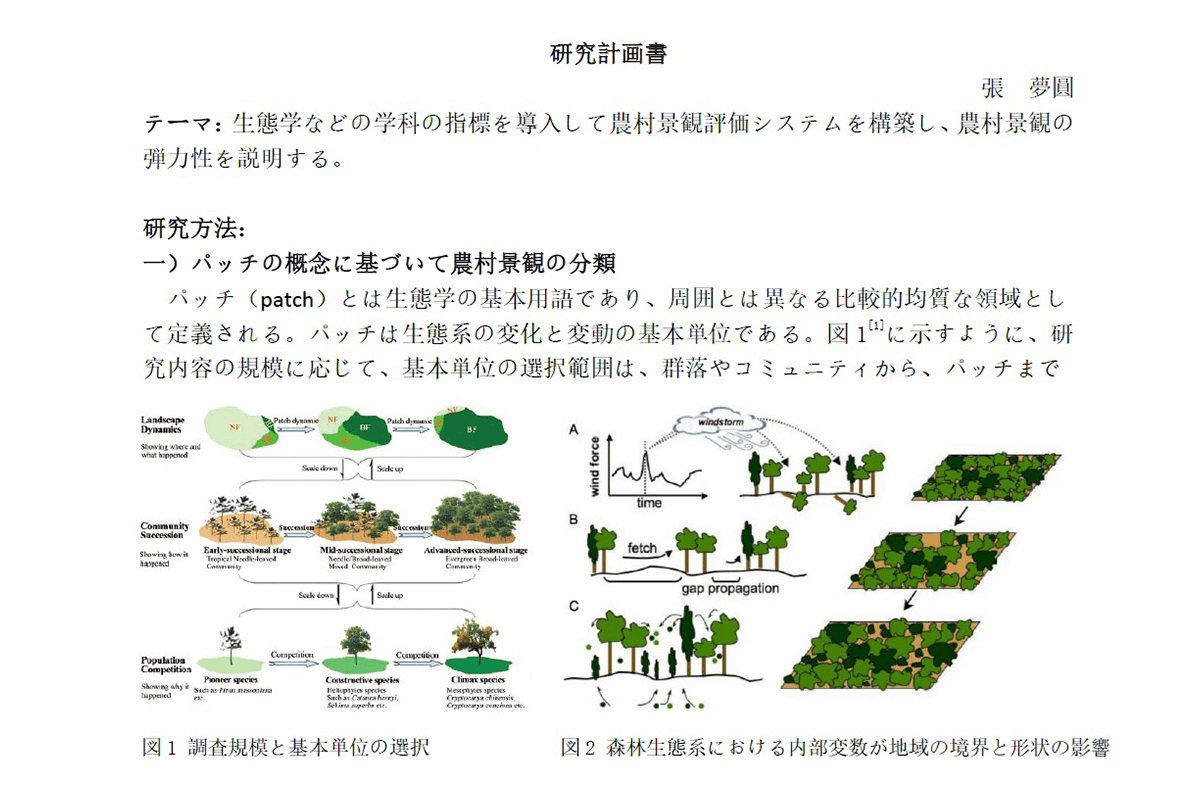

農村景観に関する基礎的研究

農村景観の研究資料の一部(福岡大学景観まちづくり研究室提供)

張さん 研究生としての私の課題は、生態学の指標を導入して、農村景観の評価システムを構築し、農村景観の弾力性について説明することです。農村景観は、「自然景観」「施設景観」「生活景観」から構成されています。急速な都市化に伴い、集中豪雨などの自然災害によって、都市の問題が深刻化しています。従来の景観計画では、適応できないこともあるでしょう。農村景観はこういった問題解決の出口を見つける良い選択肢かもしれないと考えています。

――今後そういったことを研究してくということですか?

張さん 今後の研究テーマはまだ決まっていません。

――特定の農村を研究フィールドとするお考えですか?

張さん もしそういうフィールドがあれば活用したいと思います。研究生としては1年間の在籍ですが、2024年秋に修士の試験を受けたので、受かれば修士の2年間を研究に当てる予定です。

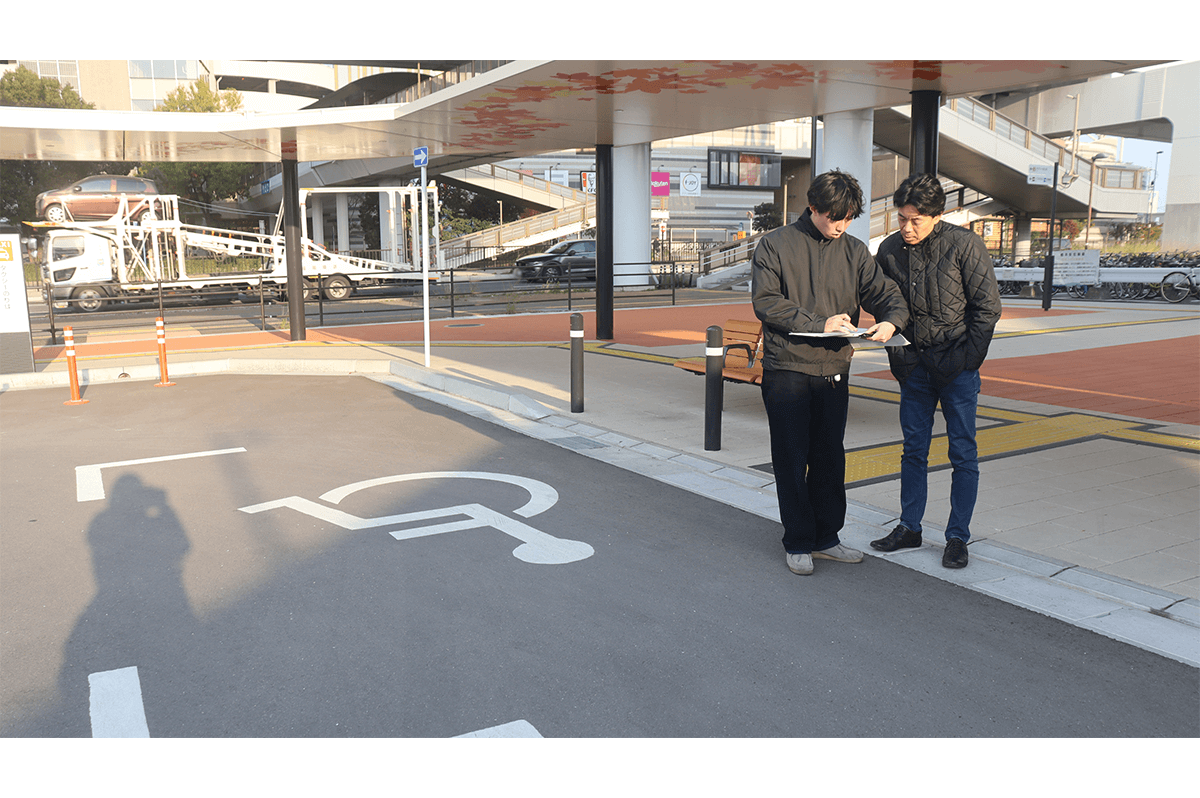

認知症高齢者にもやさしいデザインの評価

「認知症にもやさしいデザイン」評価項目チェックの様子(福岡大学景観まちづくり研究室提供)

植田さん 地下鉄七隈線の終点駅に橋本駅があるのですが、橋本駅が日本で初めて 駅前広場で認知症高齢者にもやさしいデザインを取り入れ、今年の5月31日にリニューアルオープンされました。

リニューアル後の駅前広場に実際に行ってみると、天候に左右されずに乗り換えができたり、歩車道を色のコントラストによって明確に区別していたりと多くの工夫点が見られた一方、認知症高齢者にとって混乱を招くデザインがなされているのが見受けられました。イギリスにあるスターリング大学認知症サービス開発センター(DSDC)が作成した屋内空間のデザインの項目や福岡市の施設整備マニュアルなどをもとに、評価項目をつくって、橋本駅のデザインを評価するという研究をやっています。

先日、認知症高齢者の方に実際に駅前広場を移動してもらう実証実験を行いまし た。その結果、いろいろな気づきが得られました。たとえば、認知症高齢者の方ならエスカレータを使用すると思っていましたが、認知症高齢者にとって、エスカレータは降りるときに怖い思いをするので、むしろ階段のほうが良いということがわかりました。この点は新たな評価項目として追加します。

大学院に進学する予定なので、大学院では、今回の研究をさらに発展させて、認知症にもやさしいデザインを展開していくための施設整備マニュアルづくりをしたいと考えているところです。

教授と学生が一つのテーブルで昼食をとる

――景観まちづくり研究室の魅力はなんですか?

山口さん 実践的な研究にも足を踏み入れることができるというのは、他の研究室にはあまりないような魅力なのかなと思っています。

あとは、教授と学生の距離が遠くないことかなと思っています。ちょっと聞きたいことを気軽に聞けたりするし、お昼を食べるときも、教授と学生が一つのテーブルで一緒に食べる機会がかなりあったりします。教授と日々密なコミュニケーションがとれるのは、うちの研究室ならではだなと思っています。

女子学生も多く学んでいる

安宅さん 研究室に入ったときに思ったのが、先輩が多いということでした。今もM2が6人いるのですが、工学部の中でも多いほうだと思います。

景観まちづくり研究室の学生は積極的な学生が多いので、新しいことを教えてもらったり、刺激をもらったりすることが多いです。あとは、女子学生の割合も多いので、なにかあったときに気軽に聞けるのは利点かなと思っています。

プロジェクトのオフレコ話が聞ける

福山さん 研究範囲が土木分野の中でも多岐にわたることが魅力だと感じています。私の場合、防災に限った研究ではなく、多面的なアプローチによって防災を含む社会課題の解決を可能とするインフラ整備の知識を学びたいと思っています。私のようなタイプの人には最高の研究室だと思います。

あとは、山口さんもおっしゃいましたが、柴田先生との距離が近いので、いろいろな実践プロジェクトのオフレコの話が聞けることです(笑)。視野がスゴく広がり、多角的なものの見方にも繋がることで、自己成長の機会が多くあることも魅力的です。

学生のモチベが高いので、切磋琢磨できる

岩崎さん 最初のお三方とメッチャかぶるんですけど、実践プロジェクトが多いので、社会人に近いところで活動できるのが魅力です。実践的な業務を間近で見れたり、自分も一緒について行ったりという経験ができるのは、就職後も活かせるのかなと思っています。

あとは、研究室の雰囲気がすごい良いです。研究室のスタッフも、とても温かいのも魅力です。学生のモチベーションも高いので、お互い切磋琢磨しながら頑張れる空気感になっていて、すごく魅力的です。

みんなすごい優しい、すごく魅力

張さん 私は今、研究生なので学部生と一緒に柴田先生の授業を受けています。授業中に提示される柴田先生のパワーポイントは、とても魅力的な内容ばかりです。 たとえば、世界各地の事例や施工中の写真もあるし、面白いクイズも出てくるので、毎回授業の中で飽きることなく、自分の成長を感じていますし、知識も磨かれています。

研究室は、柴田先生をはじめ、研究室のメンバーみんなすごく優しいです。私の質問についてちゃんと聞いてくれて説明してくれます。すごく魅力だと思います。

社会人になる前に実際のプロジェクトに触れられる

植田さん 皆さんが言ってくれたので、ボクはもういいかなと思っていますが(笑) 、強いて言えば、社会人になる前に実際のプロジェクトに多く触れられるのが良いと思っています。

空間整備、公共デザインの仕事をやりたい

植田さん

――将来なりたい自分についてどう考えていますか。じゃあ、順番逆にして植田さんから。

植田さん 僕はまだ具体的にまだ定まってはいないんですけど、 今研究でやっているような空間の整備とか、 公共デザインとかの仕事をやりたいなと思っています。

僕は大学院に進学するんですが、今日インタビューしてみてわかったと思うんですけど、 話すのが得意ではないです(笑)。この研究室は、ゼミの回数が多いと思うので、みんなの前で発表・プレゼンするという技術も身につけていけたらなと思います。

日本と中国の長所を組み合わせて、自分の専門知識を活かす

張さん

張さん 今まで勉強してきた中で日本の景観デザインで長所と感じるのは、細部まで詳細にデザインすることです。

中国の長所は、全体計画の合理性と広い地域の把握と考えていますので、この2つの長所を自分の中で組み合わせて専門知識を生かせるようになりたいです。

なんでも挑戦する建設コンサルに私はなる

岩崎さん

岩崎さん 今からちょうど就職活動が始まる時期なんですけれども、今のところは建設コンサルタントの業界で就職活動していこうと思っています。

どの仕事がハマるのかわからないので、「もうなんでも来い」ぐらいの気持ちで、飛び込んでいこうかなと思っています(笑)。なんでも挑戦して、オールラウンドで働くぐらいの気持ちで望みたいと思っています。

利用者も気づかない課題すら発見できる技術者になりたい

福山さん

福山さん 私も建設コンサルタント志望です。発注者であったり、その施設を利用する人たちが抱える課題をしっかりと汲み取っていきたいです。

実際にその施設を利用している人たちが持つ「こうなって欲しいな」というアバウトなイメージでも、それをしっかり聞いて、技術提案できるようになりたいです。 また、施設利用者等が気づいてないような課題まで発見し、より良いものをつくっていくという技術者を目指しています。

いろんな経験を積みたいという想いが一番にあるので、さまざまな業務に携わり、 最終的には地元である熊本に貢献できるようなキャリアステップを踏めればいいなと思っています。

その地域の魅力を伸ばしていけるまちづくり

安宅さん

安宅さん 私も建設コンサルタント志望で、都市計画やまちづくりに関する仕事ができたらいいなと思っています。その中でも地域に根差したまちづくりをやりたいなと思っています。

地域の特性や、そこにしかない魅力をより伸ばしていけるような、そういったまちづくりの仕事がしたいなと考えています。

いろんな人たちのつながりを形成していける人間になりたい

山口さん

山口さん 建設コンサルタントに就職が決まっています。配属先も決まっていて、防衛基盤部という米軍基地や防衛関係の施設の整備や管理、土地の返還業務を扱う部署です。

人と人とのつながりを育む居場所をつくりたいがボクのテーマなので、国を守る人たちの職場をより快適にしていきたいと思っています。土地返還業務でも、返還された土地をどう活用するかを考えたいと思っています。

これは社会人としてですが、いろんな人たちのつながりを形成していける人間になりたいと思っています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。