先日、福岡大学の柴田久先生の記事を公開したところだが、景観まちづくり研究室(柴田研究室)の学生さんにもお話を聞いていた。

研究室に入る前から、笑い声が絶えない明るい学生さんが多そうだと当たりをつけていたが、実際に話を聞いてみて、予想的中と言うか、予想以上にオープンマインドな学生さんばかりだった。そんな学生さん6人に、景観まちづくり研究室の魅力などについて、話を聞いてきた。

福岡大学工学部社会デザイン工学科景観まちづくり研究室メンバー

- 山口 拓巳(やまぐち・たくみ)さん M2

- 安宅 菜々子(あたか・ななこ)さん M1

- 福山 太平(ふくやま・たいへい)さん M1

- 岩崎 結衣(いわさき・ゆい)さん M1

- 張 夢圓(ちょう・もうえん)さん 研究生

- 植田 昂大(うえた・こうだい)さん B4

山口さん

安宅さん

福山さん

岩崎さん

張さん

植田さん

「人と人とのつながりを形成するような居場所」の研究がしたい

――それぞれ、景観まちづくり研究室に入った理由を教えて下さい。

山口さん 中学生ぐらいのころに、「人と人とのつながりを形成するのは居場所だ」という話を伺ったことがあって、人間関係を構築する居場所の形成というものに興味を持つようになりました。

福岡大学工学部社会デザイン工学科の中で、人と人とのつながりを形成するような居場所のデザインに近い研究を行っているのは、景観まちづくり研究室かなと思って、志望しました。

――建築ではなく、土木でやりたいと考えていたのですか?

山口さん もともとは建築志望だったのですが、さきほどの話を聞いてから、建築という単体の居場所ではなくて、公共に開かれている居場所、公共空間やまちというものの中で形成される関係のほうが重要だと考えるようになりました。それで土木志望になって、福岡大学の土木に進んだという経緯があります。福岡大学は入試の際に土木か建築か選ぶようになっているので。

建築より規模の大きなまちづくり

――安宅さん、こちらの研究室に入った理由をお願いします。

安宅さん 山口さんと少し被るところがあるんですけど、もともとは、住宅をリフォームするTV番組を観たのがきっかけで、建築いいなと思って、建築とか、建物の設計とかをやってみたいと思っていたんです。

その後いろいろ知っていく中で、建物のデザイン設計よりも規模の大きなまちづくりの仕事に魅力を感じるようになって、大学では土木学科を選びました。

大学に入ってから、昔からあるまちなみの保全やその場所特有のまちなみ形成など、まちづくりや景観を学べる研究室があることを知り、まちづくりの仕事がしたい、まちのデザインに関する研究がしたいと思うようになって、景観まちづくり研究室を志望しました。

災害時でも居心地の良い場所をつくりたい

福山さん 私は熊本出身で、高校生のときに熊本地震を経験しました。熊本城の近くに住んでいて、かなり揺れました。地震後は、スーパーの駐車場で何日も寝泊まりしました。それもあって防災に興味があったので、福岡大学の土木を選びました。

入学後、柴田先生の授業で、「人にとって居心地の良い空間は、ヒューマンスケールに基づいてデザインされている」というお話を聞きました。私は日常に加えて、災害時等の非日常においても居心地の良い場所をつくることに大変魅力を感じるようになりました。そこで、景観まちづくり研究室を志望しました。

柴田先生の授業がただただ楽しかった

岩崎さん まず土木を選んだ理由ですが、私の場合はちゃんとした理由がないんです(笑)。自分がなにをしたいかわからないまま、社会デザイン、まちづくりというキラキラした名前に惹かれて、入った感じです。

土木に入ってからも、なにをしたいんだろうと悩んでいました。ただ、柴田先生の授業が一番楽しかったのと、空き地を広場化するデザイン演習も楽しかったんです。こういう研究だったら、今後も関わっていきたいなと思ったので、景観まちづくり研究室を選びました。

柴田先生の作品はどれも工夫が凝らされている

張さん 私は留学生、研究生で、福岡大学に来てまだ半年ほどです。こちらに来る前は中国の大学で景観や環境工学を学んでいました。大学を卒業後、次の進学先を探していたのですが、柴田先生の研究室のホームページを見つけました。

柴田先生の研究成果は、論文レベルに留まらず、実際のプロジェクトも素晴らしく、作品一つひとつに設計者の工夫が凝らされていると感じました。たとえば、大分市内にある「大分 昭和通り・交差点 四隅広場」では、歩道を広くしながらも歩道沿いに元々あった黒松も守って残しています。また「大島海洋体験施設 うみんぐ大島」では、海への眺めと後背地の地形を考慮し、施設の全てが景観設計と構造物自体のデザイン検討によって提案されています。

それで、柴田先生から学びたいと考え、景観まちづくり研究室を選びました。福岡大学に来る前は、1年半ほど東京の日本語学校で日本語を勉強しました。

柴田先生の授業を受けるために福大に入った

植田さん ボクも熊本出身なのですが、熊本にいるころから柴田先生の存在を知っていて、柴田先生の授業を受けたいと思って福岡大学に入りました。

入学後、実際に柴田先生の授業を受けてみて、公共空間をデザインすることによって、その場所だけでなく、そこを拠点にして周りに人が回遊し、お金をおとし、まち全体を活性化させることができることを知りました。そういった経緯で、柴田先生の研究室に入りたいと考えました。

エリアマネジメント団体にヒアリング

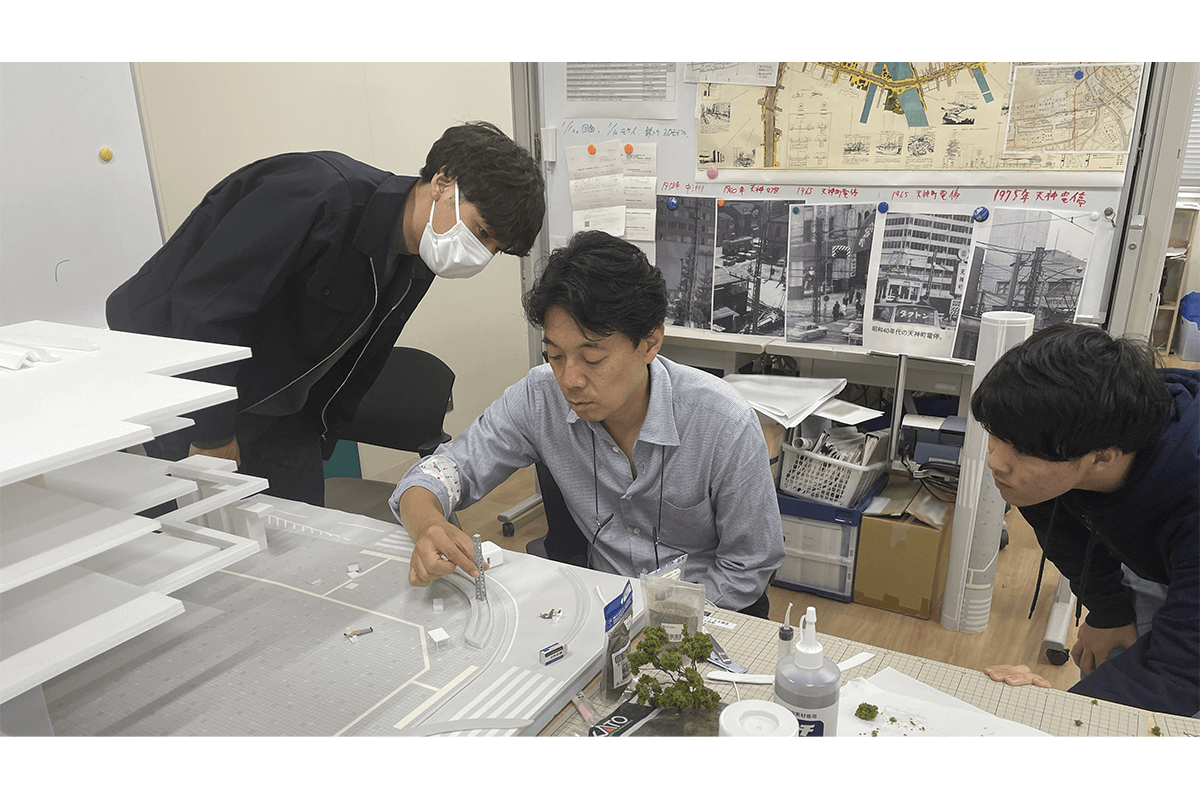

模型検討の様子(福岡大学景観まちづくり研究室提供)

――研究室での研究テーマなどについて教えて下さい。

山口さん 福岡市天神地区で天神ビッグバンという再開発プロジェクトが行われているのですが、このプロジェクトの中心になっている明治通り交差点というのがあるんです。この交差点のデザインに柴田先生がアドバイザーとして関わっていた関係で、私もデザインの検討や会議などに立ち会わせてもらっていました。

交差点のデザインはエリアマネジメント団体と協議して決めるのですが、象徴的な場所にしたいという意向があって、柴田先生がそれに対してデザイン的にアドバイスするというカタチですね。プロジェクト自体はほぼ完了しています。

ボクの研究は、象徴的な空間をつくろうとしている中で、その業務を円滑に進行するための体制づくりであったり、どういったプロセスが重要になってくるのかといったところについて、エリアマネジメント団体にヒアリングをしながら、考察するといったことになります。ヒアリングは、ボクと共同研究者の学生2人で行っています。

いわゆる合意形成を得るために一番尽力しているのは、エリアマネジメント団体の方々です。一方、行政のほうはというと、よくある話ですが、縦割り構造になっていて、なかなか話が進まないという構図になっています。このへんのプロセスを円滑にするためにはどうすれば良いかといった観点から、考察を重ねているところです。合意形成のプロセスにおいて、知見者、有識者という立場から意見を述べる存在がいるということは、重要なポイントになると推察しているところです。

河川景観のビフォーアフターについてヒアリング

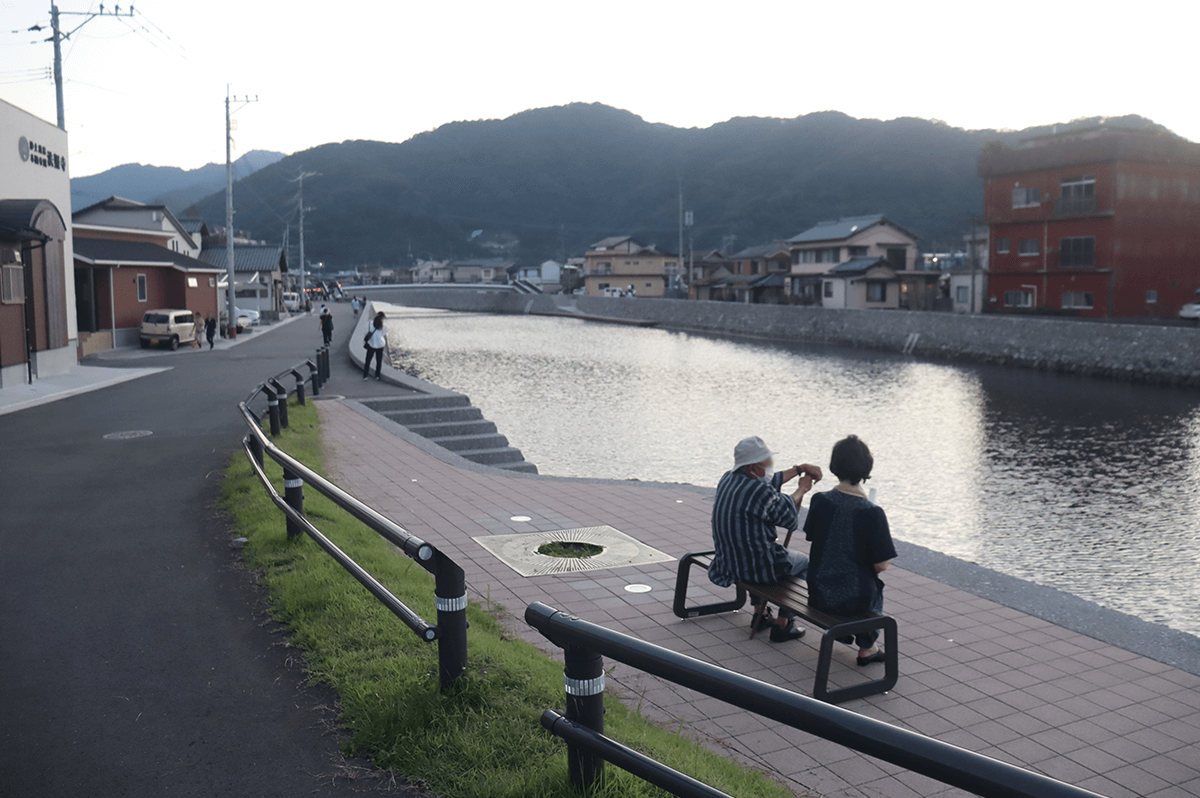

津久見川沿いの様子(福岡大学景観まちづくり研究室提供)

安宅さん 修士論文の研究テーマはまだ決まっていないので、卒業論文の話になります。河川景観の事後評価について書きました。2017年に大分の津久見川で台風による氾濫被害が発生したんです。その後、激特事業として復旧事業が行われたのですが、壊れたものを元通りに戻す事業なので、以前より良くするといったことが難しいとされています。そうした中で津久見市では社会資本整備総合交付金を取得し、「住み続けたい」と思える河川空間創出を目指してきました。

そこで、河川景観の変化、公共空間の変化について、周辺住民の方々がどう評価しているのか、ヒアリング調査を行い、激特事業における景観配慮が住民生活にどのような影響を及ぼすか分析しました。

結果としては、107人にヒアリングしたのですが、住み続けたい空間創出を求める声自体はあったのですが、高齢のためふだんあまり出歩かない方も多くいて、「住み続けたい」よりも「住み続けるしかない」といった意見が多かったです。ただ、そういった意見が多かった中で、河川空間がきれいになったことから自身で掃除をする住民の方や「毎日の散歩が楽しくなった」という声も聞くことができたことから、本事業における整備効果はハードの防災力向上に加えて、住民の愛着をも促すことができたと考察しています。