3Dプログラム「Civil 3D」と土木エンジニアとの協働

マルチコンサルト社時代、木藤さんが手掛けたまちに開いたダウン症の方たちのための集住型養護施設(本人提供)

――ランボル社のあとはどちらに?

木藤さん ランボルは、ノルウェーのスタバンゲルというまちの支社で働いていました。このまちは北海沿いの小さなまちですが、ノルウェーの主要産業である石油・天然ガス産業の拠点なので、裕福で国際的なまちでして、市街地開発がまだ活発に進行しています。

ランボルで働いた後、同じくスタバンゲルにあるマルチコンサルト社で働きました。ランボルと同じようなコンサルタント会社ですけれど、どちらかと言うと、土木色が強い会社です。マルチコンサルトで働いて得た貴重な経験は、土木エンジニアの同僚たちとの密な協働です。とにかく周りは土木エンジニアの人たちばかりで、オフィスにいるランドスケープの人間は自分ひとりという時期もありました。

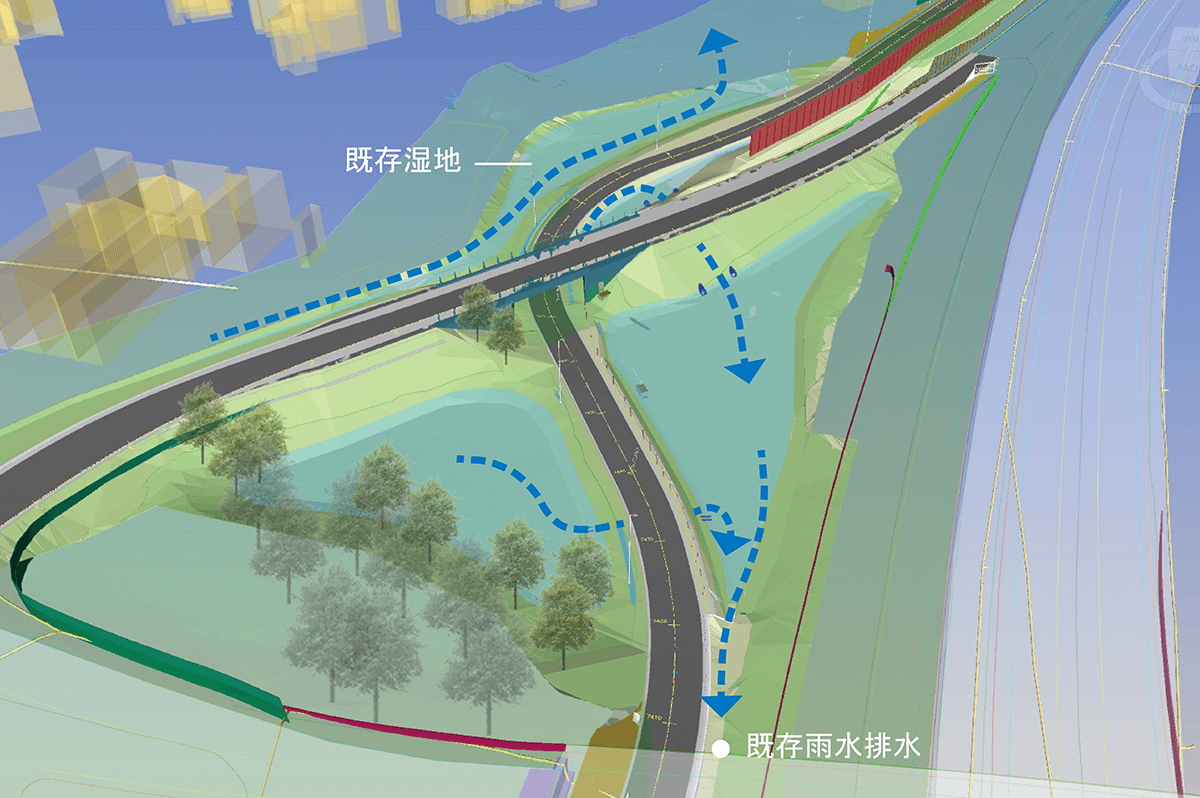

道路のプロジェクトが多くて、道路に付随する緑地、歩道、アンダーパスの広場空間などをデザインしていました。その中で道路からの雨水を貯留浸透させる緑地のデザインを手がけました。水のエンジニアの同僚と一緒に、基本的な水の流し方を構想して取り組みました。

マルチコンサルト社時代、雨水を貯留浸透する緑地をCivil 3Dによって設計(本人提供)

こうした土木プロジェクトは、二次元図面ではなく3Dモデルによって初期段階から詳細まで各種部門のエンジニアが設計し、これらのモデルを統合したモデルによって随時確認やすり合わせを行いながら、密な分野間協働で進めるのが主流となっていました。

土木系では「Civil 3D」という3Dプログラムがよく使われます。ランドスケープ部門でCivil 3Dを使える人間は少ないですが、マルチコンサルトは土木プロジェクトの多い会社だったため、Civil 3Dに長けたランドスケープの同僚が隣に座っていて、彼女に教えてもらいながら短期間で習得できました。

Civil 3Dは直感的には操作できないインターフェイス設計なので、慣れるのに少々時間がかかりますが、複雑な勾配の自動計算や、エンジニアとのデータや図面のやり取りに便利な機能が充実しています。雨水を地表面に流すための細かな勾配設計なんかは簡単にできるので、今も日本の雨水管理関連のプロジェクトでCivil 3Dを使っています。

全員ランドスケープアーキテクトの会社

SLA時代、木藤さんが手掛けた周辺の緑地や市街地と一体となる海辺の公園(本人提供)

――マルチコンサルトにはどれぐらい在籍していたのですか?

木藤さん 1年半ほどと短かったです。その後はSLAというコペンハーゲンを拠点とする会社のオスロ支社に勤めました。SLAは従業員130人ほどのランドスケープ専門の会社でして、ランドスケープアーキテクト専門集団としては北欧最大です。SLAはノルウェーやデンマークといった国々のいちばん重要なプロジェクトをやるような、北欧を中心に非常に知名度の高い会社です。

なので、デザイン実績だけでなく、Civil 3Dの実績があったからSLAに入社できたと思っています。Civil 3Dで設計してエンジニア・建築家と協働するワークフローの知識・能力は高い需要があるけれど、それを持つ人材が不足している状況がありました。実際会社に入ってみると、どのプロジェクトも非常にやりがいを感じるものばかりで、素晴らしい職場でした。

生き物も含めたみんなのための空間を構想する

同じく雨庭などを巡るけものみちのある海辺の公園(本人提供)

――SLAではどのようなお仕事をされましたか?

木藤さん 公園、ヴァイキング船博物館、住宅、複合開発、小川の開渠化などのプロジェクトに関わりました。前職と同様の3Dモデルや実施設計の業務が多かったほか、水のエンジニアと連携しながら広域的な雨水管理方法の計画も手がけました。

主なプロジェクトの一つは、スタバンゲルの海辺の公園です。周辺の緑地や市街地の賑わいなどを結びつけるハブのようになって街の回遊性を高める公園です。園内にも様々な場面や遊び場があって、それらを駆け回れるような回遊性をつくる、要するに街にも公園にも回遊性を生み出すみたいなことを試みました。

具体的には、園内には、植物と地形が折り重なって、開放的だけど、完全には見渡せない環境をつくっています。その環境の中に、遊びや散策などのいろいろな楽しみ方があふれた空間をつくりました。園路だけでなく、植物の合間を抜けて冒険心や季節ごとの発見の楽しみを感じられる「けものみち」も多く配置しました。

ノルウェーでは、グリーンストラクチャーと呼ばれる市街地と連続した公園、緑地、トレイルなどのネットワークを都市マスタープランに示すことが義務付けられています。スタバンゲル市は、この海辺の公園のように、民間開発によって既存のグリーンストラクチャーを結び付けたり、延長したりする機会を積極的にねらっています。

もう一つは、オスロにある観光名所であるヴァイキング船ミュージアムの改修です。緑豊かな半島にあるミュージアムで、周囲にはビーチや森などを巡るハイキングトレイルがあります。なので、周辺の散策と一体的にミュージアムを体験できるように、自然の中にあるミュージアムにするプロジェクトでした。

SLA時代、同僚たちとイギリス視察旅行中の木藤さん(本人提供)

――なんか良い感じですね。

木藤さん SLAの素晴らしさは、現代的な都市空間を手がけているのですが、そこに生息する生き物も含めたみんなのための空間を基本としていることです。生き物を含めて構想するので、ちゃんと植物が育つ土壌をなるべく確保して、雨水がうまく集められて土にしみ込んだり、生態系がはぐくまれる仕組みを都市の中でも目指します。

実際には、それが人や社会にとってどう具体的な豊かさをもたらすのか説明しないと、「その考えいいね」とはなりません。それを説得力を持って示すのがデザインです。そのような取り組み方を自分は今後も継続するし、日本でもその有用性が共有されていくと思っています。

地域の個性を高めるランドスケープの可能性を探るため、帰国

黒川地域での野焼きの防火帯づくり作業、 輪地切りの様子(本人提供)

――そんなSLAには何年いたのですか?

木藤さん 3年半ほどです。

――意外と短かったですね。SLAのあと九州大学に来たのですか。

木藤さん そうですね。いろんなタイミングが重なりました。

九州大学でランドスケープのデザインを教える准教授を募集するお話しを聞いたとき、丁度SLAで入社以来担当していた4つの主要プロジェクトが全て竣工されるタイミングでした。もう一度同等の成果をあげるには数年かかることになります。自分の年齢も考えると、今が帰国するには良いタイミングだと思えました。

さらに昨今の福岡、九州という土地にとても魅力を感じました。福岡はすごく勢いのある地方都市ですが、東京のコピーみたいなものでは全然なく、食文化やお祭りなど独自の個性が強く観光客も多いです。

九州には、地方にもたくさんの個性的な土地があり、とくに海外からの観光客を惹きつけています。成功している土地ほど土地が古来持つ文化、産業、歴史、自然といった個性を維持しています。

これらを受け継ぐことが観光資源になるなら、一昔前のリゾートや箱ものみたいな観光推進よりも持続的だろうし、そこにランドスケープ的な視点からの新しい取り組みがたくさんあるはずだと考えました。更にそこから日本のほかの地方や東京へ向けて発信したり連携できることもたくさんあると考えました。

――まだ日が浅いとのことですが、九州大学に来てから、どのような活動をしているのですか?

木藤さん 2024年7月に着任したので、来てまだ数ヶ月といったところですが、すでにいろいろやってはいます。たとえば、熊本の黒川温泉のリデザインにチャレンジしようとしています。

黒川温泉は、温泉街全体が一つの宿というコンセプトのもと、周囲の山から木を移植してつくった雑木の街並みで、大変素晴らしい空間になっています。しかし実は、温泉の周りも、野焼き管理された阿蘇の草原など素晴らしい景観が広がるので、温泉街と景観を一体的に体験できるようにデザインすれば、もっと魅力が増すと思っています。

温泉街の周りを散策、ハイキングして、そのあと温泉で汗を流す、みたいな。とくに欧米からの観光客は、観光イコール歩くことという感覚が強くあります。歩いて楽しい美しい景観と温泉観光のセットというのはかなり訴求力があると思っています。なるべくお金をかけないでそういうことをやろうとしています。

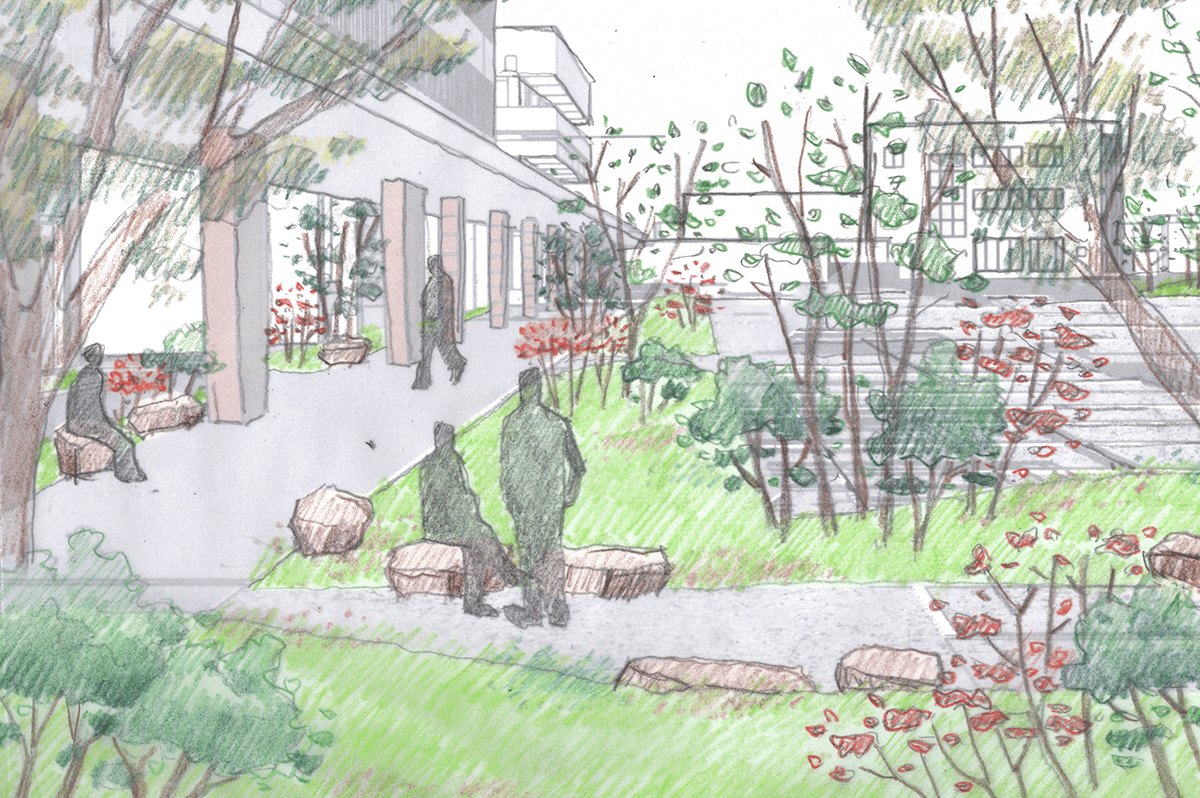

木藤さんが手掛けている、とある市庁舎の歩道軸のデザイン(本人提供)

ほかには、緑地での雨水管理の考えを、日本で現実的な方法で試みています。掘割が有名な観光の町の市庁舎では、近隣の図書館や小学校などと一体的な歩道軸を形成して、これが少し離れた観光エリアとも一体的な歩行環境になることを狙っています。

歩道軸と敷地外周は植栽帯になっていて、広大な駐車場の視覚的インパクトを和らげます。植栽帯には雨庭を配置して、観光の目玉の掘割へ流入する道路の雨水を植物や土壌によって浄化して水害も緩和します。シンプルな方法で雨水を導けるように造成や雨水桝の位置を検討しています。

緑があることで、環境だけでなく経済的にも豊かになる

――今後研究室を立ち上げるそうですが、今後の活動の予定、見通しはどうなっていますか?

木藤さん 2025年に学部生を対象にした研究室を開設して、段階的に修士、博士の学生も担当する見通しです。「生き物も含めた、みんなのための環境としての都市環境」というものが一つの大きなテーマの研究室になります。一般的には「緑はお金にならない」と言われがちですが、緑があることが、環境だけでなく経済的にも豊かさ、持続性につながることを、実践を通じて社会に示すことを目指しています。

基礎研究は非常に大事なことですが、自分の研究室では、実際のフィールドを持って、その地域の人たちにニーズをヒアリングして、そのニーズに直結する実践的、実益的なテーマを設定しようと思っています。内容的には、水循環やグリーンインフラは大切ですが、観光、マテリアル循環、身近な緑など広く捉えていくことにしています。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。