かなりカオスで、仕事面はけっこうストレスフル

中国駐在中、雪を現地視察する木藤さん(本人提供)

――中国での仕事はおもしろかったですか?

木藤さん 生活はおもしろかったですが、仕事はそうでもありませんでした。ハン川の公園は、自分ではうまくいったなと思っている数少ないプロジェクトの一つです。

一方で、中国では、外国人ができるのは構想や基本設計までで、詳細設計はできないんですよ。施工図面は現地の協力会社が書いていました。図面を書いている最中なのに、もうつくり始めていたり、かなりカオスなところがあって、仕事面ではけっこうストレスフルでしたね。

ご両親が西安にいる木藤さんを訪問したときのスナップショット(本人提供)

あとなんと言っても、「ランドスケープとはなんなのか」について、考え方がまったく異なる印象がありました。現地政府の人々はランドスケープをモニュメントととらえていて、彫刻などを置いて、中央政府に立派な「ランドスケープ」をアピールするわけです。

自分としては、みんなのための環境をつくりたい、ランドスケープはさまざまな意味で公共性が高いものという意識があったので、個人の功績や立派さの表現というのは違うと思っていました。ただ、それを言うためには、もう一回勉強し直したほうが良いなと思いました。

アメリカに留学し、ランドスケープアーキテクチャに特化した教育を受ける

アメリカ留学中、学部長宅に招かれた木藤さん(本人提供)

――それでどうしたんですか?

木藤さん アメリカの大学に留学しました。アメリカにはランドスケープアーキテクチャという確立された学問分野があって、カリフォルニア大学バークレー校(UCバークレー)でそれを学びました。

日本にもランドスケープアーキテクチャを学べる大学はありますが、農学部の一部だったり、建築学部の一部だったりという扱いで、アメリカのようにちゃんと学部として確立されてはいない、ランドスケープアーキテクチャに特化したプログラムが組まれていないんです。

UCバークレーには、ランドスケープアーキテクチャについて、深堀りした教育を集中的に受けさせる充実したカリキュラムがありました。庭園や都市計画に関する歴史を深堀りする授業、植物や生態系に特化した授業、他にもリサーチや表現技法や構造施工に関する授業など、とにかくランドスケープアーキテクチャに関するたくさんの密度の高い授業があったんです。

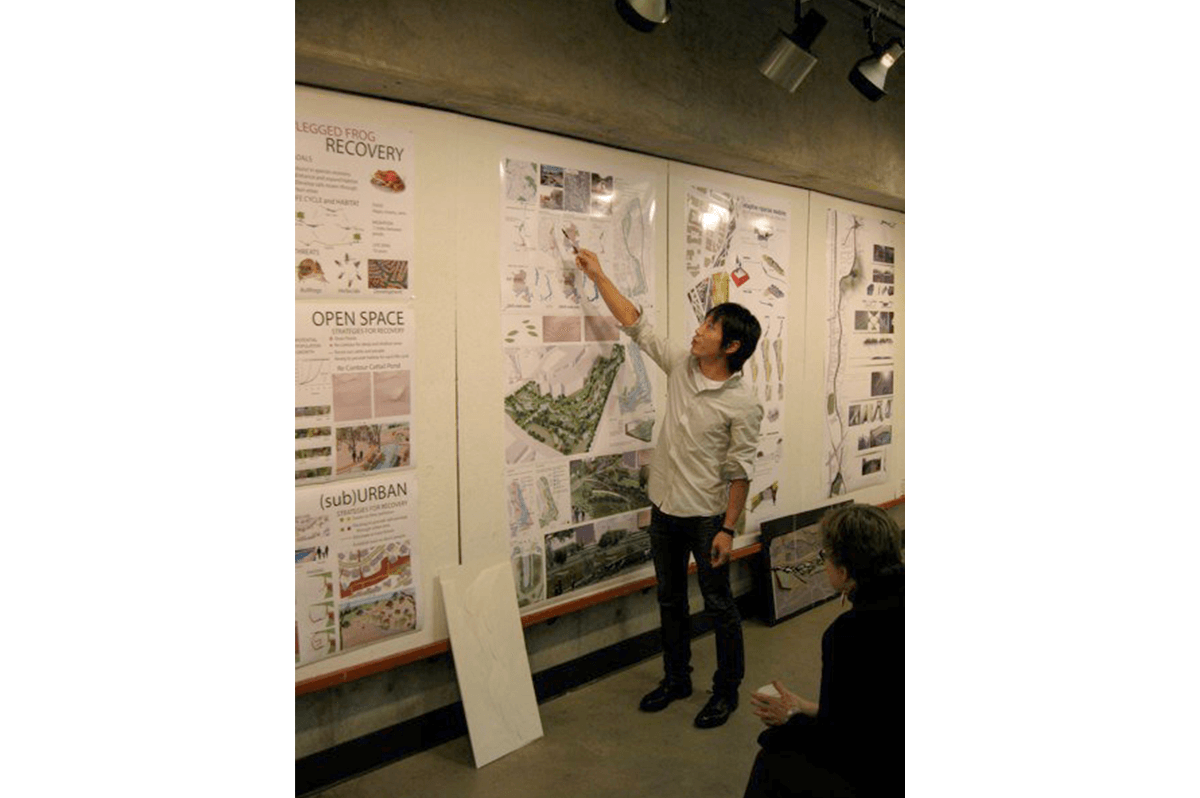

アメリカ留学中、発表する木藤さん(本人提供)

――期間はどれぐらいでしたか?

木藤さん 修士課程は普通3年ですが、自分は社会人経験があったので、2年半でした。

――誰か先生に指導を受けながら研究する感じでしたか?

木藤さん そうじゃなかったですね。自分で授業を選びながら、勉強する感じでした。もちろん、自分の興味と近い先生とは自然と仲良くしましたけど、基本的に自由度はかなり高いです。デザイン学校なので、修士論文は必須じゃないです。長期休暇も長いです。

――なんか楽しそうですね。

木藤さん 一般的に楽しいと言われています。アメリカではデザインスクールと言います。ランドスケープ、建築、アーバンデザインといった分野があり、分野に即して、さきほどお話ししたような密度の濃い授業群があるのですが、デザインを勉強するのはとにかくスタジオ(設計演習)です。「スタジオ命」と言うか、そこでどれだけ自分を磨いていくかみたいな感じがあります。

普通じゃないような課題を多く出されるので、たんにデザインを考えるというのではなくて、問題意識の持ち方みたいなものが必要です。

たとえば、ロサンゼルス郊外の油田採掘地を対象に、油田が尽きて放棄地になった後に、長い年月をかけてどういう土地に変えていくことができるかを考えてください、という課題が出されるんです。普通は考えることのない課題ですが、こういうスケール感の課題が多いんです。

油田の土壌改良をどうやってやるのか、ランドスケープ的にどう解決するのか、まずそれがわからないので、それらの既往技術を調べながら、方法を考えていくわけです。わからないことだらけですが、わからないことをイチから調べて、解決方法を考えるというのが、実践的なんです。

加えて、このような広大な対象地が現実的に地域の生態系や社会に与え得るインパクトについてもいろいろ調べながら検討していきます。基本的には実務者を育てる場所なので、難しかったけど、おもしろかったですね。

発表者として木藤さんが撮った聴衆の様子(本人提供)

日本の都市計画は緑や水をベースとして考えられていない

木藤さん アメリカでは、都市計画や都市デザインをランドスケープの人がやるので、そういう人を育てるという視点がとても強いんです。一方日本では、都市計画はランドスケープの人、緑の人がやるとは考えられていません。日本にも緑の基本計画はありますが、土地利用を変えることができないので、土地利用計画ではないんですよね。

もちろん、土地利用をいじらなくても、緑を考えることはできますが、なんと言うか、日本には「都市計画に緑の人は来なくていいよ」みたいな空気を感じるんですよね(笑)。

ランドスケープ・アーバニズムという言葉がありますが、要するに、「都市をつくる骨格は緑や水などの自然なんだ」という考えだと言えます。交通インフラや産業の集中といった視点のみで都市の骨格を考えるのではなく、人も含む生き物が生き続ける上で骨格になるもの、緑や水といったものが都市を決定づけるということです。

この点、今の日本の都市計画は、緑や水を出発点として考えられていないですし、少なくとも、もっと考える余地はたくさんあります。日本でも一般的な緑のネットワークという考えは、ボストンなどのパークシステムが有名ですが、昔は東京にもこうした構想がありました。しかし開発が優先というか優勢で、この構想はほぼ消えてしまいました。

ちなみに、ニューヨークのセントラルパークができたのは、産業が発展して、移民がいっぱい流れてきて、都市がすごく稠密になったのが原因だったんですよ。空気が悪くなって、疫病も発生したので、「都市の肺」となる緑としてつくられたんです。

――日本でも最近、うめきた公園がオープンしました。当初の目的は商業ビルの再開発でしたけど。

木藤さん ランドスケープ・アーバニズムに似た考えがあると思います。緑がまちの基盤としてそこにあることで、まち全体の価値も上がっていく、いろんな意味が上がっていくという考えです。自分はまだ行ったことがありませんが、非常に行ってみたいです。あくまで予想ですが、非常に質の高い、野心的な都市の緑が実現されていると思います。一方大阪らしさは低いんじゃないでしょうか。海外風でかなりおしゃれだと予想されるので(笑)。

インターンと実務、社屋を公園のようにデザインする

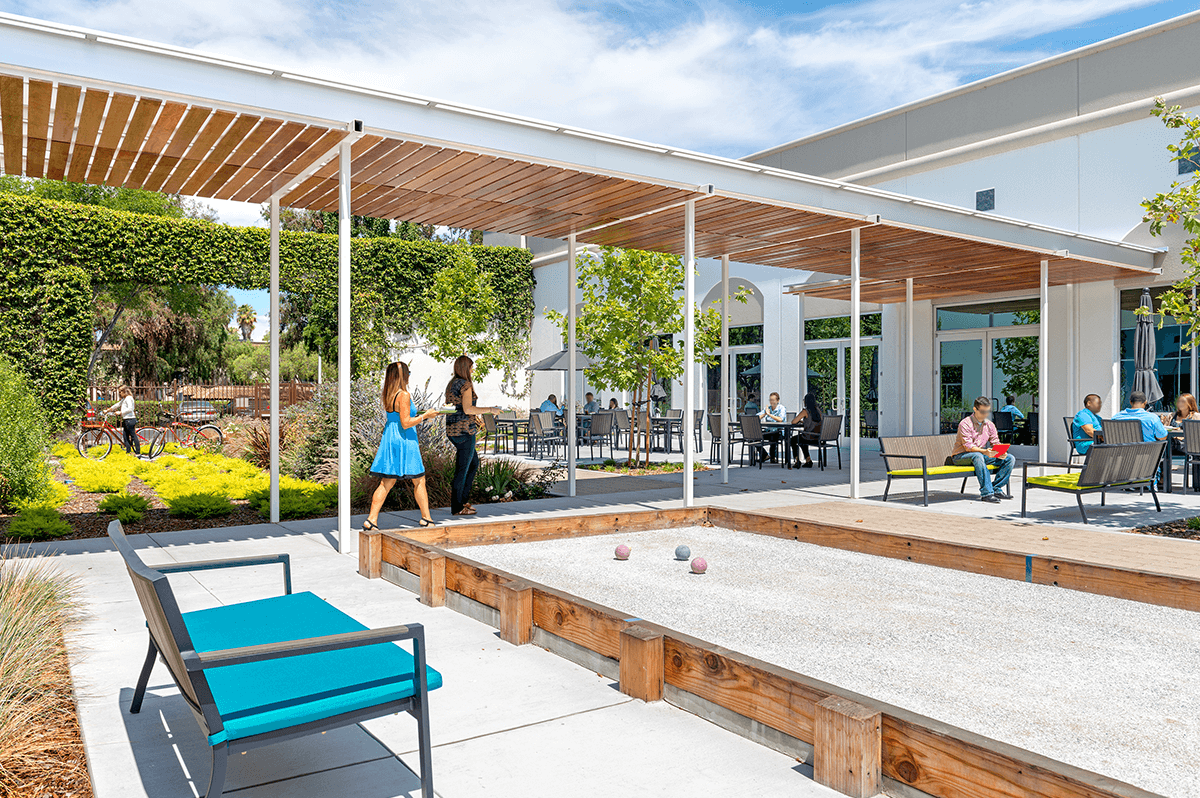

木藤さんが手掛けたアパレル系会社の本社中庭。散策路と変化のある植栽をあしらった(本人提供)

――長期休暇のお話がありましたが、インターンはどうでした?

木藤さん 長期休暇中はインターンに応募する学生が多く競争が激しかったです。自分もそう簡単にはポストに就けなかったです。

自分はササキ・アソシエイツやSWAという会社でインターンとして働きました。

そして、UCバークレー修了後はRHAAという会社で働きました。サンフランシスコ・ベイエリアにいくつかオフィスを持つ会社で、公共と民間のプロジェクトがちょうど半々ぐらいで、地元を中心に多く実績のある会社でした。自分はサンフランシスコのユニオンスクエアに面したオフィスで働きました。

期間は半年ぐらいと短かったですが、ベイエリアのフリーモントにあるアパレル系の会社の本社の改修プロジェクトなどに携わりました。本社は自動車による移動を前提とした地区にありまして、周囲に公園や緑がなかったので、仕事の合間に散歩や休憩などできる植物主体の公園のような中庭を提案しました。

同じくアパレル系会社の本社中庭。休憩や遊びの空間も演出した(本人提供)

コンセプトがダメだと、あとでいくら頑張ってもダメ

――どういうポジションだったのですか?

木藤さん コンセプトを考えたのと、基本設計と実施設計もやりました。実施設計の図面は、経験のある先輩の方から教わりながら取り組む機会を得られました。

――コンセプトを考えるって、プロジェクトのコア部分の仕事じゃないですか?

木藤さん ええ、コア部分だと思います。コンセプトがダメだと、そのあとにいくら頑張ってもダメみたいなところがありますから。コンセプトをあとから直すのも困難です。他の誰かがコンセプトを手掛けて引き継いだ際、そのコンセプトが実際には建設不可能だと後から気づくこともあります。そして結果的にプランが完全にやり直しみたいなこともありました。

国として社会として先進的なところで働くのがおもしろいんじゃないか

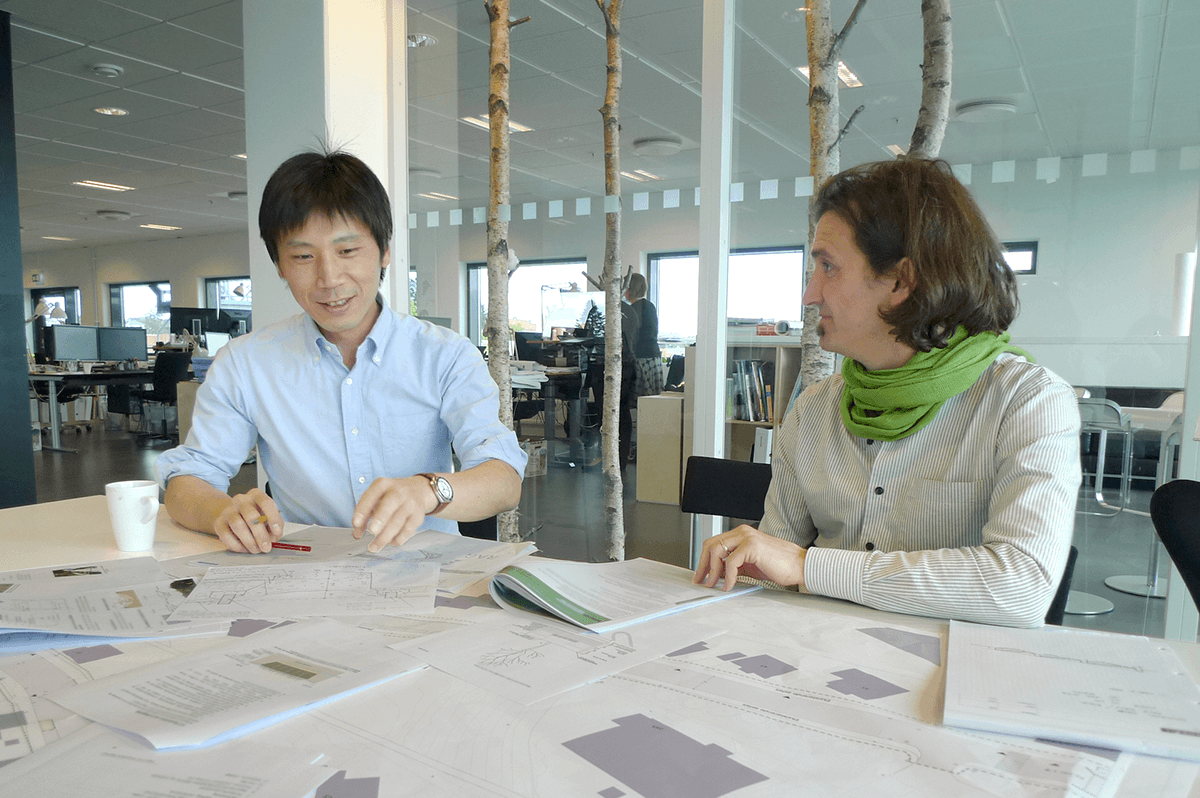

ランボル社時代の仕事風景(本人提供)

木藤さん 持続的なデザインに関して、アメリカは、ランドスケープアーキテクチャに関する教育プログラムはすごいんですが、実社会はと言うと、モータリゼーション社会と言うか、車で動くしかない、そういうライフスタイルが郊外を中心にまだ多く、なにより大量消費スタイルを世界に広めた国なので、持続性とはほど遠いと言えます。

そういう国で働くよりも、国として社会として先進的なところで働くほうがおもしろいんじゃないかと考えました。アメリカで働きつつ、そういうことを考えていて、知人を通じて話を聞いたりもしていました。

あるとき、話を聞いていた知人から、「ウチの会社でランドスケープアーキテクトの募集が出たよ」という話が来ました。実はこの時点ですでに、知人にポートフォリオを送って、自分のやっていることやその会社でやっていることなどをオンラインでいろいろとやりとりしていたので、面接はわりとスムーズで、その会社に入りました。

それがランボルというデンマークに本社がある建築、土木のコンサルタント会社です。この会社は、北欧を中心に世界中にオフィスがあって、従業員が1万人ぐらいいる会社でした。どちらかと言うと、デザインよりも、エンジニアリングに強い会社で、デザインも土木や設備のエンジニアリング等もウチで全部やるという感じの会社でした。ランボル社には6年ぐらい在籍していました。

ランボル社時代に木藤さんが手掛けた周囲の風景や散策エリアと一体となった集合住宅(本人提供)

同じく湖へ注ぐ雨水の浄化池(本人提供)