以前、羽田空港のアクセス鉄道基盤整備について記事にしたところだが、そこから1年半が経過したころ、主要な工事が急ピッチで動き始めたという情報を得た。じゃあということで、東京空港整備事務所をはじめ、1月下旬時点で動いていた3つの現場を回って、取材してきた。

羽田空港アクセス線基盤整備事業の現場に迫るシリーズとして、全5編にわたって公開していく予定だ。

第2弾では、開削トンネル工事編として、清水建設の村田隆志さん(現場代理人)と山本直樹さん(工事長・監理技術者)にいろいろお話を伺ってきた。

村田 隆志さん 清水建設株式会社 令和5年度 東京空港空港アクセス鉄道開削部(P3駐車場前)駆体築造工事 現場代理人

山本 直樹さん 清水建設株式会社 令和5年度 東京空港空港アクセス鉄道開削部(P3駐車場前)駆体築造工事 監理技術者

複数の道路を何度も切廻しながら、作業スペースを確保する

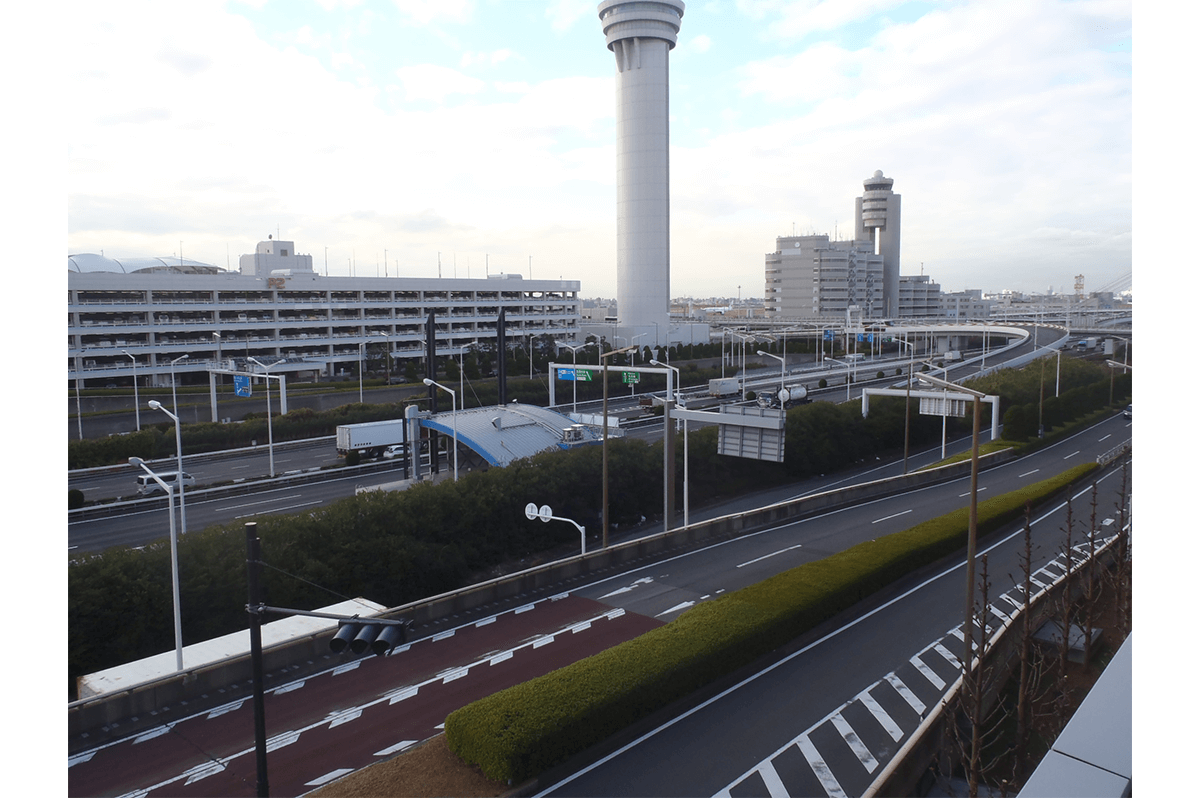

Step0 施工前の状況(清水建設写真提供)

――こちらの工事の概要について教えて下さい。

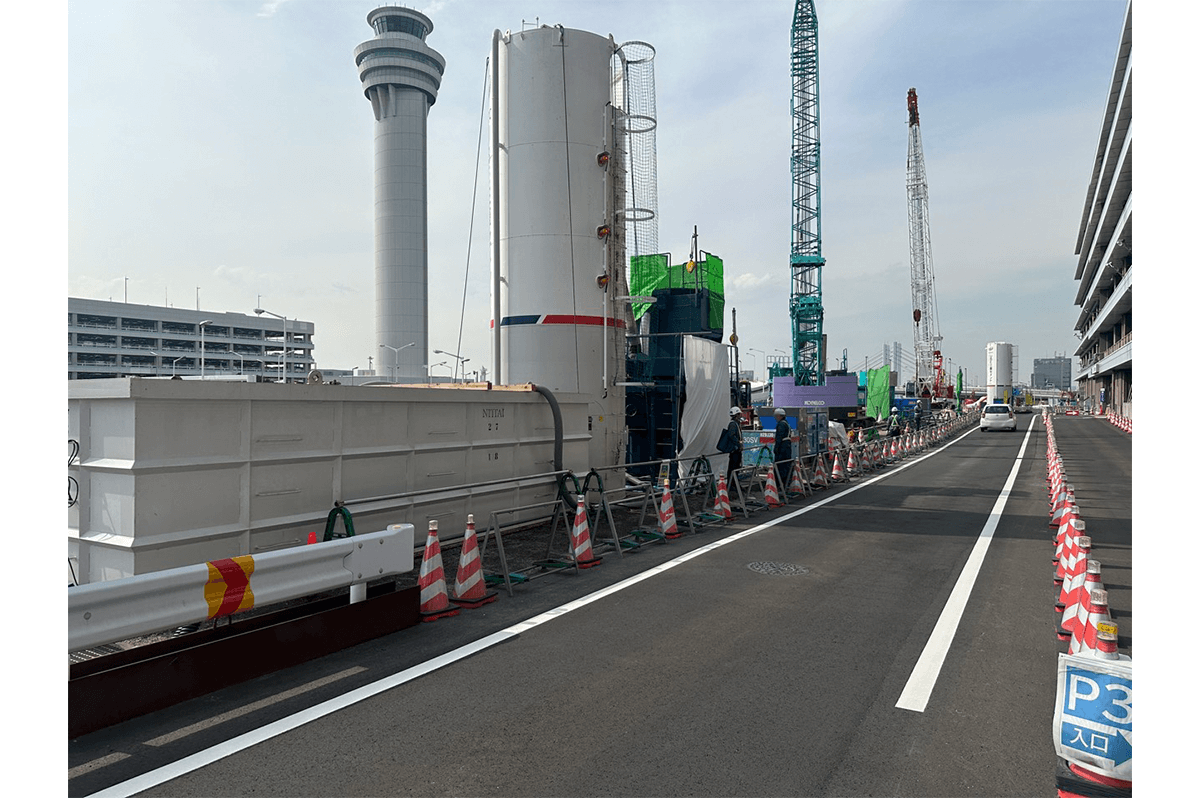

山本さん この工事の目的としては、P3駐車場と国道357号の間を開削し、延長約250m、高さ約23m、幅22mの2層構造のコンクリート躯体を構築するものです。躯体1階が駅部、2階が機械設備などのスペースになります。

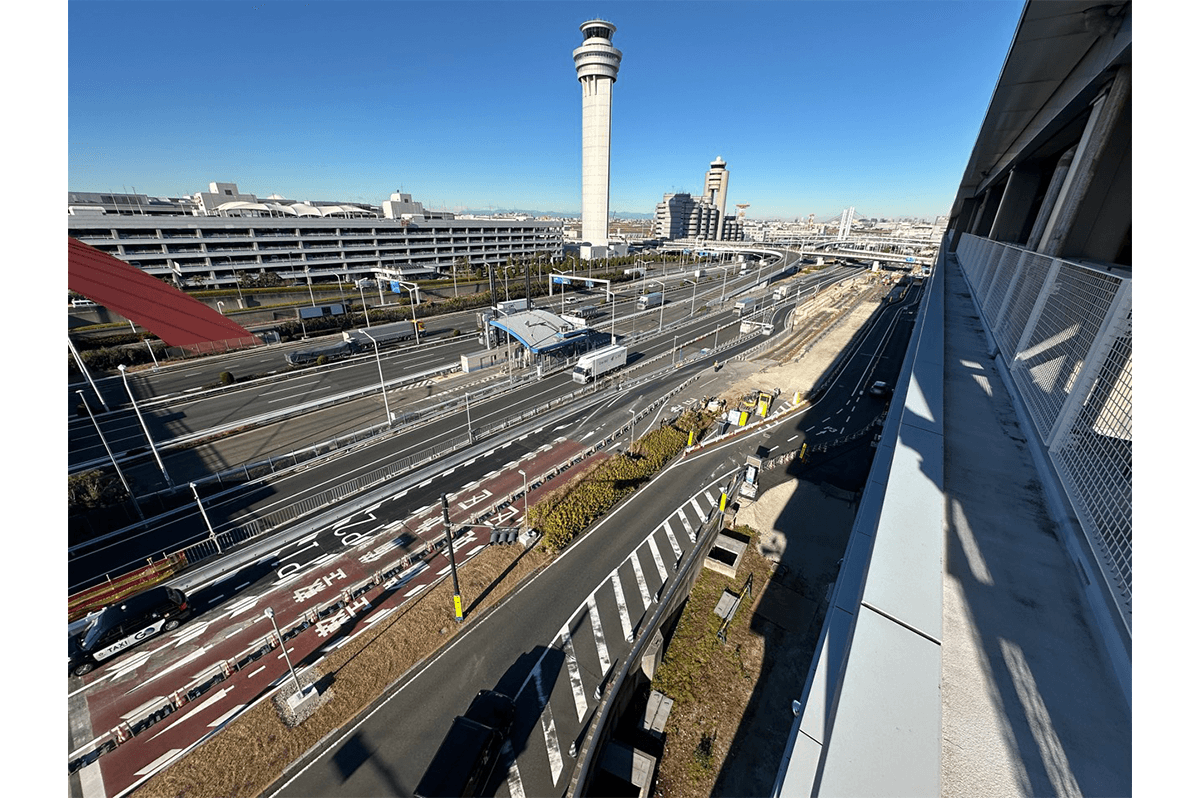

P3駐車場前には、通り抜け道路、周回道路、国道357号が並列して通っていました。これらの道路の下に躯体を構築することになります。そのために、道路の切廻しを行い、作業スペースを確保する必要があります。

道路の切廻しを7ステップ行い、施工ヤード全面に路面覆工を設置する

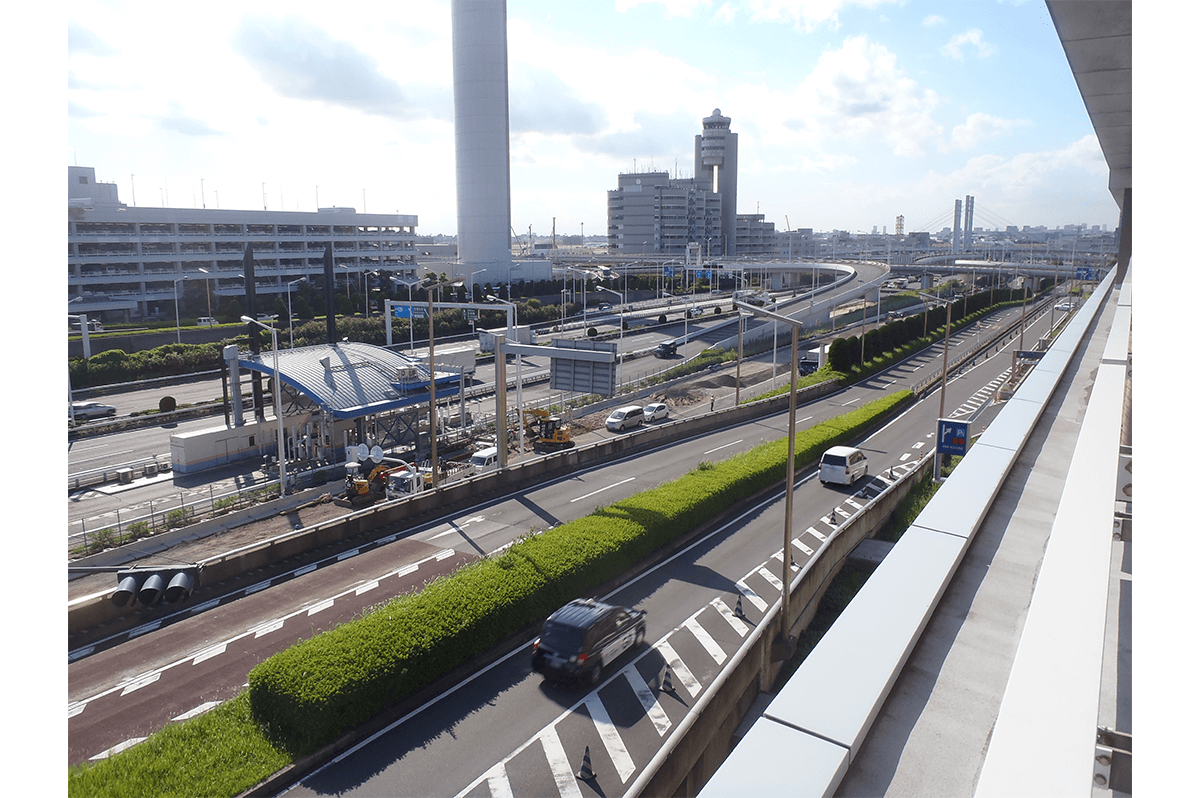

Step1の状況(清水建設写真提供)

山本さん ステップ1として、2車線ある国道357号を首都高湾岸線との間にある植栽帯を道路として整備し、切廻し道路として利用しました。これにより、元々国道357号が通っていたスペースを作業ヤードとして確保しました。

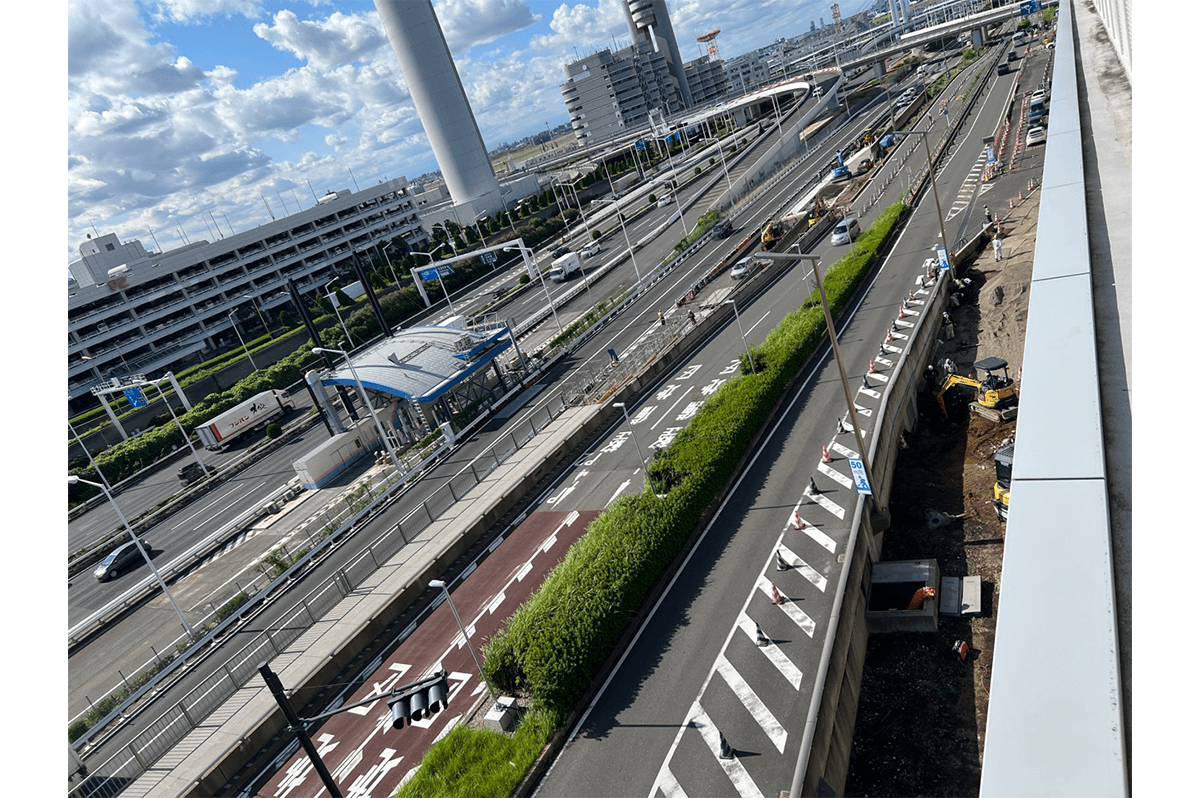

ステップ2として、P3駐車場前の通り抜け道路をP3駐車場側に構内周回道路を国道357号側に切廻しを行っています。切廻し道路を整備するために軽量盛土や仮設桟橋を設置し、道路整備を行っております。

Step2の状況(清水建設写真提供)

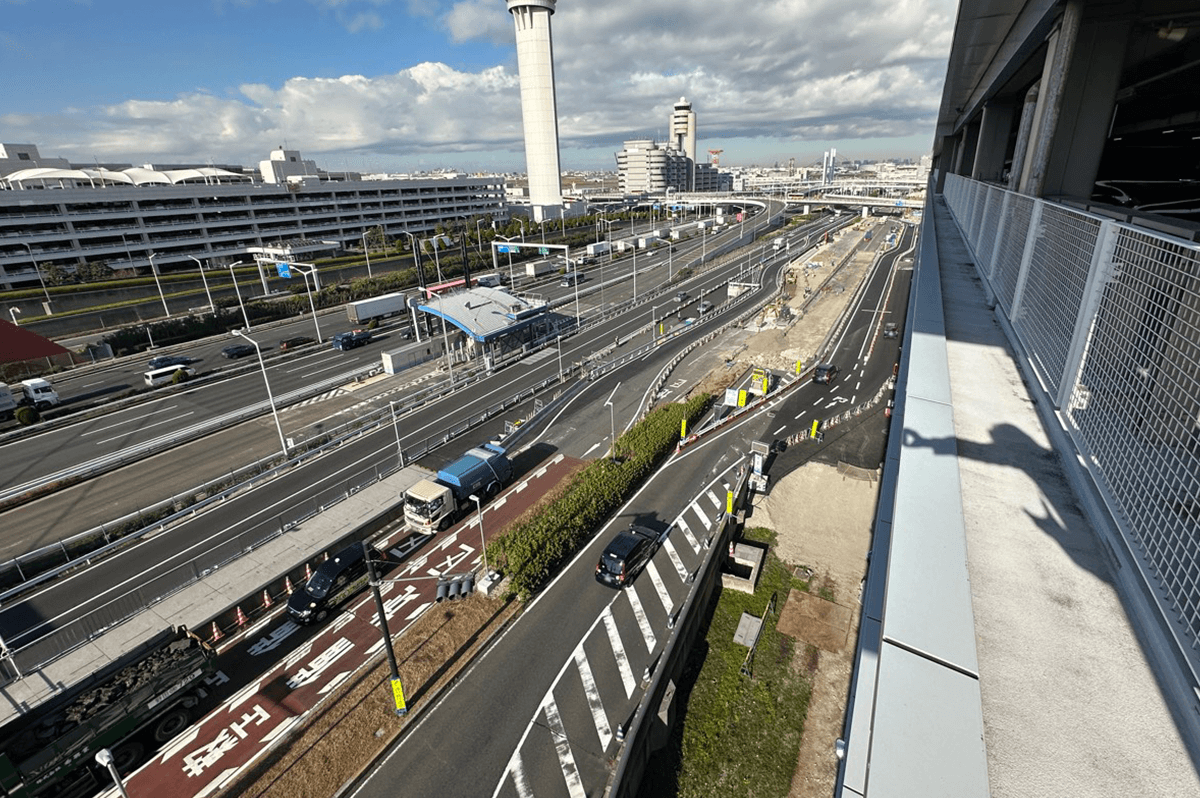

現在はステップ3に移っています。既設通り抜け道路と既設周回道路には4m近い段差があり、作業ヤードとして使用するには盛土により、段差解消をする必要があります。そのため、擁壁を設置し、埋戻しを行っているところです。段差解消後、路面覆工を設置するための中間杭打設を行います。

また、第二バスプールでは、土止め杭を打設するために、オールケーシング工法により、コンクリートガラなどの支障物の撤去をしています。

Step3-1の状況(清水建設写真提供)

Step3-2の状況(清水建設写真提供)

中間杭打設後は、P3駐車場側に切廻した通り抜け道路を国道357号側に切廻し、ステップ4に移行しP3駐車場側に土留め杭を打設し、P3駐車場側の路面覆工を架設する予定です。

その後、国道357号側に切廻した通り抜け道路、構内周回道路をステップ4で架設した路面覆工上に切廻し、国道357号側で土留め杭を打設します。このような道路の切廻し作業を7ステップ行い、施工ヤード全面に路面覆工を架け、地盤改良および掘削、躯体構築となります。

現場のどこもかしこもが第三者近接という施工環境

第三者が近接する現場の状況(清水建設写真提供)

――ECI方式で受注されていますが、本社主導でいろいろ提案されたのですか?

山本さん この現場のメンバーと会社の技術部などのスタッフが中心となって計画し、提案しました。

――実際に施工管理されているわけですが、この現場の施工環境はどうですか?

山本さん 見ていただくとおわかりになると思いますが、現場周辺は、交通量が非常に多いです。道路の切廻しを何度も行いますが、それによって、万が一にも交通事故等の第三者災害を発生させるわけにはいきません。そのためには計画通りに道路の切廻しは進めてはいますが、実際の通行を見ながら、現場の判断として、ガードレールの位置を移動させ道路幅員を増やすとか、注意喚起の看板類を増やすとか、状況に応じて日々改善するよう努めています。第三者被害は一番気をつけていることです。

それと同時に、道路に近接した作業が多いため、施工時の第三者への安全確保も気をつけています。現在作業している擁壁設置作業でも道路から1.5mほどの離隔しかなく、荷ぶれすると、道路側にはみだす危険があります。そのため、作業する際は、誘導員をつけて、通行のないタイミングで作業するとか、荷ぶれをしないように解釈ロープを両側に設置するなど、日々施工業者と打ち合わせしながら、より安全な作業となるように進めています。

道路を切廻した中央部の作業ヤードということで、どの作業も第三者近接という施工環境です。少しの気のゆるみ、妥協が第三者災害を招きかねません。この工事はこのような環境で行わざるを得ない、工事の最後まで非常に気を使う工事だと思っています。

10cmでも広く作業ヤードを確保したい

村田さん 見ての通り狭いというのもありますが、通り抜け道路、構内周回道路、国道357号と道路の高さに差があるのが非常に難しいところです。現在は高さの低い構内周回道路を埋めて、通り抜け道路と同じ高さとする作業を行っています。

しかしながら、次の作業を行う際には現在埋めている盛土を撤去し、作業ヤードを確保する必要があります。このようにステップによって盛土やその盛土を撤去するなどを行いながら、10cmでも広く作業ヤードを確保するために、考えながら施工を行っています。