神戸市は、レトロなまち並みと近代的な都市開発が交錯する都市だ。北野の異人館や三宮の再開発プロジェクト、さらには郊外に残る茅葺き屋根の古民家まで、多様な建築的資産が共存している。このまちの未来を形作る一翼を担うのが、神戸市役所の建築職だ。

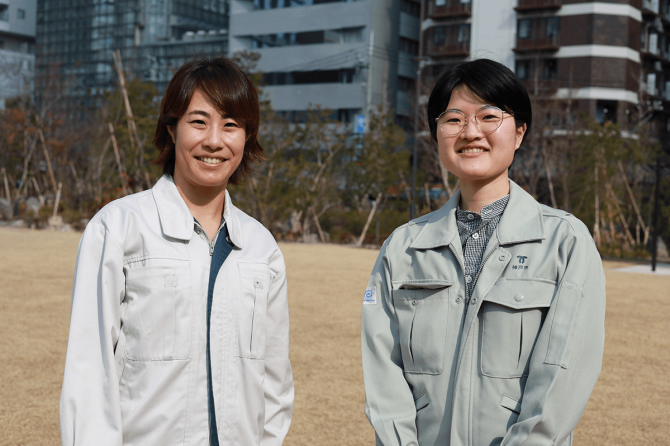

本記事では、建築職として活躍する兼松愛佳さんと久保由華さんにインタビューを行い、市役所における建築職の役割、やりがい、そして神戸ならではのまちづくりの課題について探った。彼女たちの視点を通じて、行政の立場から都市をデザインする意義と、その裏にある苦労や情熱を紐解いていく。

※取材は2025年1月下旬

兼松 愛佳さん

久保 由華さん

建築職への道 民間ではなく、あえて公務員へ

兼松さんと久保さんは、ともに建築や環境デザインを大学で学び、建築職として神戸市役所に入職した。兼松さんは大学で環境デザインを専攻し、歴史的なまち並みの保全や活用をテーマに研究を続けてきた。一方、久保さんは大学の建築学科で設計を学びつつ、東日本大震災の復興に関する研究を行った経験を持つ。二人とも当初は民間の設計事務所やインテリア、設備系の企業を志望していたが、神戸市役所職員の道を選んだ。

「民間志望だったんですけど、神戸市で特別枠ができた年にチャレンジしてみようと。おもしろそうな仕事ができそうだと感じたんです」と兼松さんは振り返る。久保さんも、「友人が公務員を目指していたことがきっかけで、選択肢として意識するようになりました。学校に公務員の説明に来た職員の話を聞いて、具体的な仕事内容や働きやすさに惹かれたんです」と語る。

建築を専攻する学生の多くは、設計事務所やゼネコンなど民間企業を目指す傾向が強い。しかし、兼松さんと久保さんが選んだ公務員の道は、単なる安定志向ではなく、まち全体を視野に入れたスケールの大きな仕事への挑戦だった。「行政ならではの広範な関わり方が魅力でした。民間でもまちづくりはできますが、行政だとより広く、公共性の高いプロジェクトに関われる」と兼松さんは説明する。

神戸市役所の建築職の多様な業務とその意義

神戸市役所の建築職は、建築基準法に基づく図面審査や検査、都市計画、歴史的建造物の保全、住宅政策など、多岐にわたる業務を担当する。

兼松さんと久保さんのキャリアを振り返ると、その業務の幅広さが際立つ。

建築職として法律を基盤にした基礎固めを経験する

兼松さんの最初の配属先は建築安全課だった。ここでは、建築基準法に適合しているかどうかを確認する図面審査や現場検査、市民からの相談対応を行った。

「法律に基づく仕事は、建築職としての基礎を固める重要なステップでした。建築基準法の枠組みを理解することで、後のプロジェクトで柔軟に対応できるようになった」と彼女は言う。建築基準法や都市計画法の知識は、三宮再開発のような複雑なプロジェクトでも基盤となる。

三宮再開発 新たな神戸の玄関口をデザインする

兼松さんが特に印象に残っているのは、三宮再開発プロジェクトだ。JR三宮駅前の駅ビル開発調整に携わり、民間事業者や他の行政部門と連携しながら、公共動線や広場の設計を進めた。「三宮の駅前は、大きな道路で分断されていて、人の流れがスムーズでなかった。公共動線をどう直感的にわかりやすくするか、ビルの中にどう公共性を組み込むかを考えるのはやりがいがありました」と彼女は語る。

このプロジェクトでは、JRや阪急といった民間事業者との調整がカギとなった。しかし、コロナ禍で計画が白紙になりかけたこともあった。「何度も協議を重ね、事業決定まで持っていくのは本当に大変でした。でも、将来計画が公表され、まちが動き出したのを見たときは感動しました」と兼松さんは笑顔を見せる。