日本建築仕上学会女性ネットワークの会(熊野康子主査)は2018年からほぼ毎年、大阪市阿倍野区の桃山学院高校で塗装体験を実施している。2024年度も12月18日、19日の両日に開催。同校では「リメイク活動」と称し、学校内で汚れやサビが気になる場所を生徒が選定し、女性ネットワークの会運営委員と担当の下村圭司教諭(理科担当)で検討し、最終的な塗装体験の場所を決める。

日本建築仕上学会の元副会長(現理事)で、テレビ番組「大改造劇的ビフォーアフターの匠」で活躍した川口とし子さんが2回目のWEB打ち合わせに参加し、アクセントカラーを入れるなどのアドバイスをした。

塗装体験終了後、川口さんがリフォームにより、建物の価値をワンランク上げることの大切さを解き、実際にリフォームを検討している生徒からも活発に質問が寄せられた。ほぼ例年の行事になっている桃山学院高校での塗装体験について、熊野康子主査(フジタ)に話を聞いた。

自主性が高く、生徒自ら校舎を綺麗にする意識が高い

――桃山学院高校での塗装体験を実施されることになったキッカケはどこにありましたでしょうか。

熊野康子さん(以下、熊野主査) 桃山学院高校は歴史がある学校で校舎も生徒自身の手できれいにしようとする高い意欲を持たれています。画期的な活動では、かねてより生徒自身が塗装すればどれほどコストが下がるのかも含めて勉強する点にあります。この塗装体験はある雑誌社が企画し、私にこの桃山学院高校の取組みを紹介され、サポートを要請されたことが始まりです。

当初は雑誌社からの企画でしたが後にこの企画から撤退。女性ネットワークの会が本格的にこの企画に深く関わるようになったのは約4年前でした。この際に女性ネットワークの会大阪支部が立ち上がり、関西での活動も活発になった頃でした。大阪支部には8人のメンバーがおり、女性ネットワークの会運営委員が属している、塗装ができる会社が2社存在し、この2社が主体的になって、活動しています。

――毎年を行っている塗装体験の概要を教えてください。

熊野主査 桃山学院高校では、塗装体験を「リメイク活動」と呼んでいます。生徒が廊下、自動販売機室、教室や下駄箱など学校内で汚れやサビ、塗料のはがれが気になる場所をもとに、塗装するエリアの候補を選定。塗装でどのように仕上がるのかなどを女性ネットワークの会運営委員、桃山学院高校の担当である下村圭司教諭(理科担当)で検討しながら、最終的な塗装体験の場所を毎年決定して来ました。塗装の指導などのため、施工業者に入っていただきますが、それでも7~8割の作業は生徒が塗装しています。

塗装の準備段階から積極的に行う

丁寧な塗装により、校舎をクリーンに

――2024年度の塗装体験はどちらで行いましたか。

熊野主査 候補は3ヶ所あり、女性ネットワークの会と塗装体験に参加予定の高校1年生がどの場所を塗ってみたいか事前にWEBでの打ち合わせを実施。生徒は、「入口のガラス戸のサビの汚れが目立ち、それに伴いエントランス近くの鉄製の手すり、下駄箱が置いてある内壁、鉄扉などすべてを塗り替えることでイメージアップをしたい」との希望がありました。確かに、校舎建築後、塗り替えをされていないため、全体的にすすけた感じを抱きました。色はアイボリー系のためホコリが目立ちやすく、生徒には古びたイメージが強かったようです。2回目のWEBでの打ち合わせでは、生徒と塗ってみたい色を決めました。

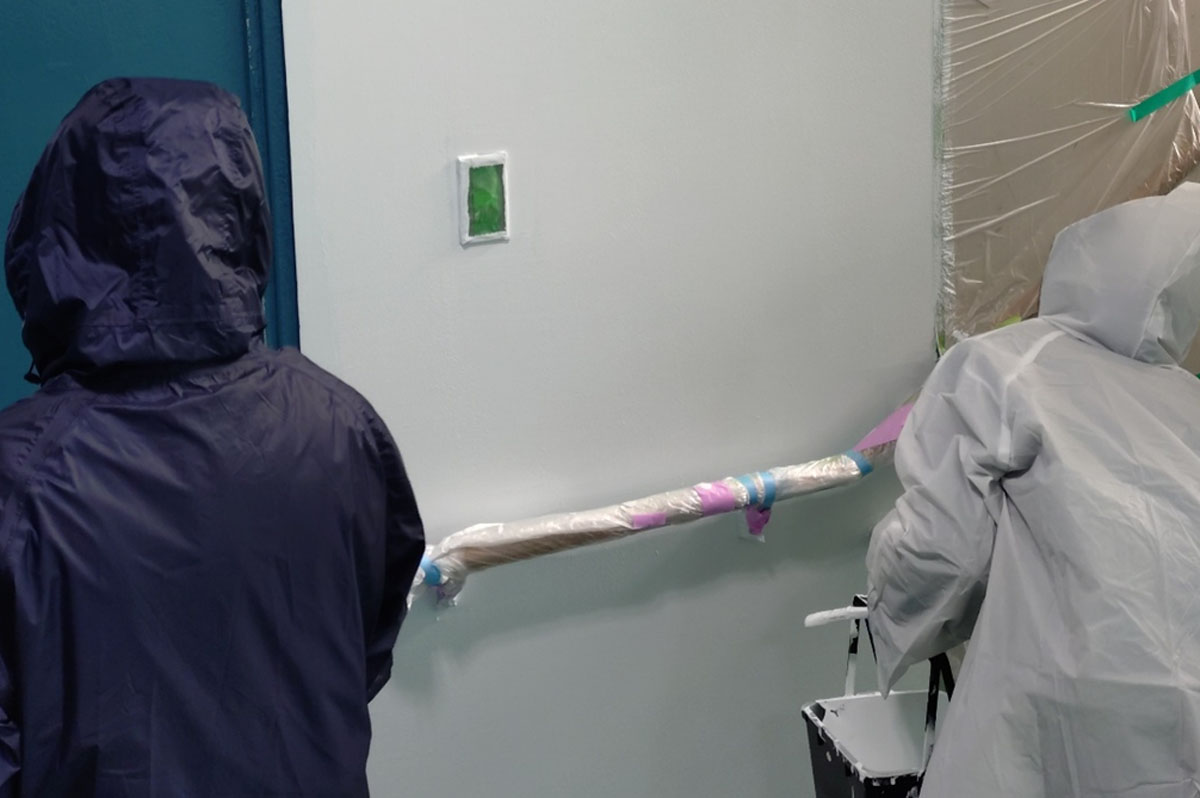

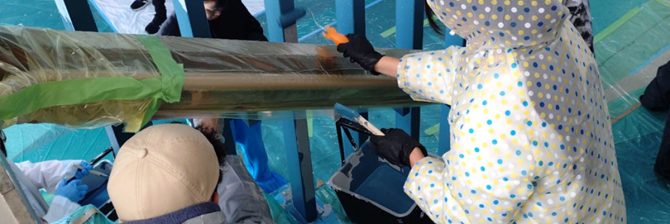

生徒のご希望で玄関の場所、そして他も綺麗にすることとしました。玄関周りから廊下に入り込んだ場所からも選択しました。ガラス戸の周辺のふちを塗る作業は養生(マスカーテープ)も初体験の人が多く、難しかったようですね。塗装体験では22名が参加。女子生徒19名、男子生徒3名の構成で、男子生徒は女子生徒の手が届きにくい高い場所の塗装を積極的に担当していました。今回の塗装体験も無事完了し、1ヶ月経過しましたが塗装した部分は、色ムラやはがれなどの現象は起きていないとのことです。

――今回は塗装の準備段階から生徒が積極的に行ったそうですが。

熊野主査 今までは施工会社の方が養生を担当していましたが、今回は生徒が鉄部分のさび落とし、入口のガラス部分のマスカーテープを使用した養生、養生テープによる保護など準備段階から意欲的に塗装体験を行いました。

――塗装体験の内容は。

熊野主査 1日目は鉄部ではサビ止め塗料、壁面は下塗りのシーラーを塗装し、ローラー刷毛と塗刷毛で行いました。塗装の経験者はほぼいないため、最初は戸惑っていましたが、すぐに慣れて予定していた時間より早く終わりました。

2日目はトップコートの塗装を実施。壁は薄い水色のEP塗装を、鉄部には桃山学院高校のイメージカラーの紺色系の塗装を行いました。塗装後は扉の養生したマスカーテープを生徒が丁寧に外しました。塗装は準備や後片づけも重要であることがわかっていただけたようです。

川口とし子さんが協力し、講演も開催

――今回は、日本建築仕上学会の元副会長で、人気テレビ番組「大改造 劇的ビフォーアフターの匠」として活躍した川口とし子さんが大きく関わったとのことですが。

熊野主査 川口さんには桃山学院高校の塗り替え前のエントランスの写真を実際に見ていただき、2回目のWEB打ち合わせに参加され、「塗装してきれいにするだけではなく、アクセントカラーを入れてみてはどうか」とのアドバイスをいただきました。実はアクセントカラーは塗るのが難しいのですが、女性ネットワークの会、下村教諭と生徒が意見交換し、アクセントカラーを実際に塗ってみました。この色について川口さんも「すごくいいです」と大変評価されました。

WEB打ち合わせでは、参加を予定している生徒が多数参加し、活発な意見交換を実施。桃山学院高校のイメージカラーである紺色系の色をアクセントカラーとし、壁などは水色系に人気が集まりました。この打ち合わせをもとにして、実際の色を決めました。川口さんはリフォームにより建物の価値をワンランク以上向上することを理念にされていますから、その指導が実ったのではないでしょうか。おかげさまで塗装した場所は見違えるようにきれいになりました。

――生徒の感想はいかがでしたか。

熊野主査 とても楽しく、もう少し長くやりたかったとの声が寄せられていました。今回はすべて1年生でしたが、年によって1年、2年の混合チームになるケースもあります。ちなみに1年生の時に楽しかったので、2年生になっても参加し、リピーターになった方もおります。塗装体験後のアンケートでは、「とてもたのしかった」「学校の違う場所を塗ってみたい」との感想がありました。生徒にとっても興味深い体験となったようです。

実はこの塗装体験を通じて、建築に志を持つようになり、大学の建築系学科に「総合型選抜(旧・AO入試)」や推薦入試で合格された生徒も何人もおります。私が塗装体験で教えていた際、生徒から「塗装を勉強するにはどこの大学に行ったらいいですか」と聞かれたことがあり、ちょっとびっくりました。今回も建築関係の学校に進学し、将来は建築分野で活躍される生徒が誕生することを願っています。

地球環境のためにもリフォームの視点は大切

塗装体験では川口とし子さんの適切なアドバイスも大きな力になった

――塗装体験終了後には、川口さんがWEBで講演をされた話が好評でしたが改めてその時のお話を聞かせてください。

熊野主査 川口さんの講演の冒頭、建物ストックと環境、エネルギー問題から入りました。そこで新築で戸建て住宅を建てるよりも、脱炭素や廃棄物を出さない方法、地価や資材高騰により新築住宅全体の価格高騰、空き家の増加などの観点を見れば、これからリフォーム工事の需要は増えていくと解説されました。、リフォーム工事を施せば長く住めるようになり、地球環境のためにもリフォームの視点を持つことの大切さを訴えました。内容については、生徒にも大きく響いたと思います。

講演では、「大改造 劇的ビフォーアフター」で放映された番組を紹介。かなり古い家でもリフォームにより実際に住まわれる人の暮らし向きにあった家にできることを説明していただけました。聴講した生徒からも、「リフォームの時に一番気をつけなければいけないことは何でしょうか」など積極的な質問があり、講演内容は生徒の関心が高かったです。この質問された生徒は、身内の高齢者がいて、リフォーム工事を予定しているようでした。この質問に対して、「ライフイベントにあわせて、住宅をリフォームしていくと、家はどんどん住みやすくなる」と回答され、「どの程度の便利さがあればいいのかを話し合って決め、段差が低くなるだけでもかなり違いますよ」と川口さんは助言されていました。

――今回、ご協力された会社は。

熊野主査 まず女性ネットワークの会大阪支部の会員の株式会社マナベの松尾 晶子専務取締役が運営委員としてご協力いただきました。次に日本建築仕上学会会員であり、兵庫県明石市に本社のある株式会社日誠社の三木 実社長も遠方にもかかわらずご協力いただき、本当にありがたく思いました。三木社長は1級塗装技能士の資格を保有され、地元の明石市で塗装講座を開催され、三木社長の息子さんや娘さんも塗装技能士で3名体制により生徒を指導されました。また、関西ペイント販売株式会社は、塗料を毎年選定されるのですが、アクセントカラーの色の選択など今年は大変だったと思います。最後には松尾専務が選択されましたが、普段あまり使わない色で難しい色とのことでした。

桃山学院中学・高校の校舎

――桃山学院高校はどのような学校ですか。

熊野主査 進学校です。生徒の大多数が大学に進まれ、その中でも専門を建築やデザインを選択される方もおります。そういう方にとっては非常に大きな体験です。桃山学院高校は大学の総合型選抜などに塗装体験を活用することを認めています。

――そして今回の塗装体験の総括をお願いします。

熊野主査 従来はただ、綺麗にすることが目的でしたが、今回、川口さんのご協力もあり、アクセントカラーを採用し、川口さんが推奨されているリフォームにより建築の価値をワンランクアップすることは実現できたのではないでしょうか。もし、この記事を見て、うちの学校でも塗装体験を実施したいというご希望がありましたら、できる限りご協力したいと考えています。

素晴らしい!

こういった記事が必要だと思います

女性の感性のプラス部分が出ていると思います