若い社員と冗談を交え話し、協力会社にも感謝を伝える

窪川佐賀道路の工事では、働き方改革も重要なテーマとなっている。山本建設と植田興業は、完全週休2日制を導入し、残業時間の削減に取り組んでいる。長崎氏は、「週末に体と頭をリセットできることで、翌週の作業効率が上がった。以前は日曜しか休めず、疲労が蓄積していたが、今は計画的に進められる」とその効果を語る。

また、ICT技術の導入により、書類作成や測量の負担が軽減され、残業がほぼゼロに近づいている。長崎氏は、「クラウドに過去の工事データを保存し、テンプレートを活用することで書類作成の時間を大幅に削減できた。役割分担も明確にし、1人当たりの負担を減らしている」と説明する。小谷氏も、「3次元設計データを作成することで、従来の測量や計画立案の時間を短縮できた。社内の専門部署と連携し、効率化を図っている」と語る。

橋田氏は、発注者として無理な工期設定を避け、受注者と協議しながら適切な工程を組むことを心がけている。「追加工事が必要な場合でも、受注者に過度な負担がかからないよう、工期を調整する。また、勤務時間外の打ち合わせを避け、発注者側で対応可能な業務は率先して行う」と述べ、働き方改革への配慮を示す。

現場の雰囲気も、働き方改革の一環として重視されている。長崎氏は、「若い社員には冗談を交えながらコミュニケーションを取ることで、ギスギスした雰囲気を避けている。協力業者にも感謝の言葉を伝え、対等な関係を築くよう心がけている」と語る。小谷氏は、「20代や30代の若い社員には、失敗談を交えながら指導する。上下関係よりも、相談しやすい環境を作ることを優先している」と述べ、フラットな職場文化を強調する。

未経験から最短ルートで一人前の施工管理・現場監督になるために【PR】

工事内容をわかりやすく伝え、元気よく挨拶する

窪川佐賀道路の工事は、地域住民とのコミュニケーションも欠かせない要素だ。小黒ノ川地区では、土砂運搬のためのダンプトラックの通行が頻繁に行われるため、住民への事前説明が徹底されている。橋田氏は、「工事内容をわかりやすい言葉で伝え、専門用語を避けたお知らせを配布する。直接住民に説明に伺うこともある」と語る。

毎月開催される地域協議会で工事のお知らせを配布し、住民の意見を反映する取り組みを行っている。山本氏は、「地域の方に元気よく挨拶し、工事の影響を最小限に抑えるよう努めている」と述べる。長崎氏も、「現場周辺を歩く際は必ず挨拶し、住民から困りごとを聞く。クレームがあれば即座に監督官に報告し、迅速に対応する」と語る。

工事に入り、ダンプの通行による道路の混雑や、散水による川の濁りなど、住民からのクレームも発生した。橋田氏は、「ダンプの台数を調整し、散水対策を徹底するよう受注者に指導している。事前の説明を強化することで、クレームを未然に防ぐ努力を続けている」と説明する。長崎氏は、「濁りのクレームを受けた際は、すぐに監督官に相談し、対策を講じた。迅速な対応が信頼につながる」と振り返る。

施工前の現場(植田興業写真提供)

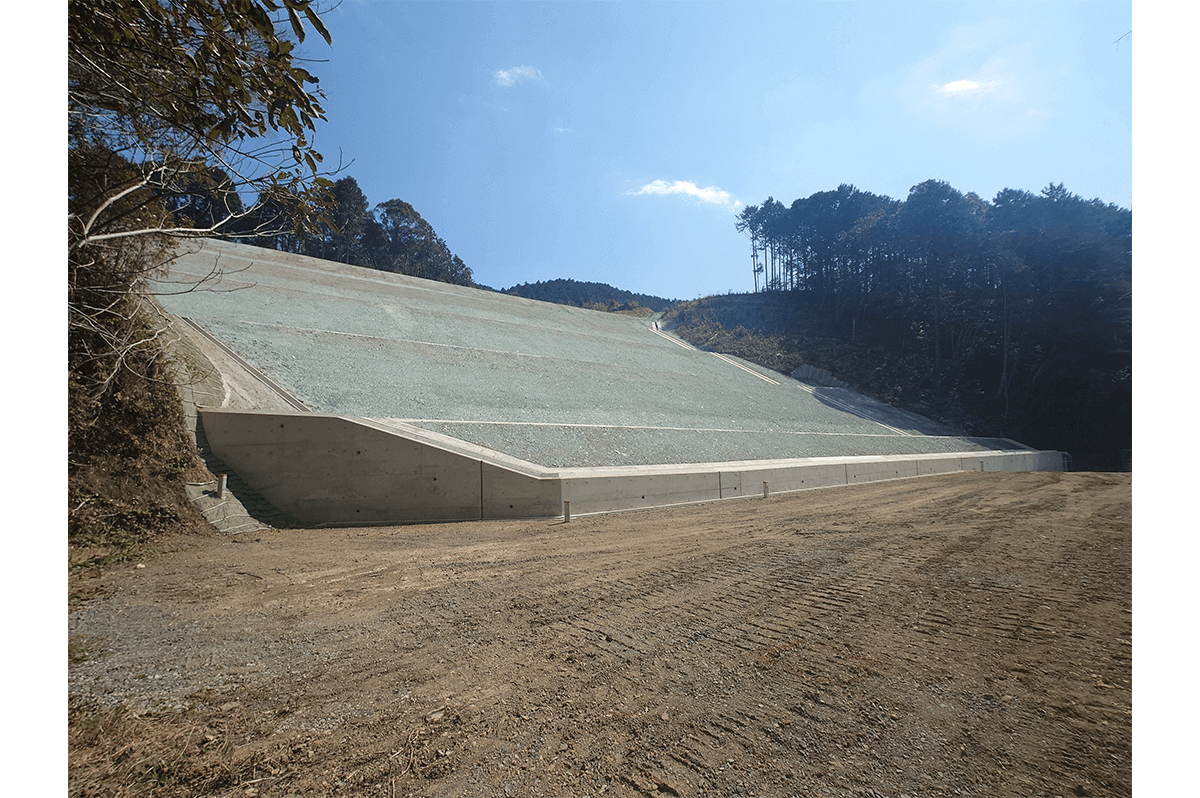

完成後の現場(植田興業写真提供)

受注者が相談しやすい環境づくりを心がける

橋田氏は、社会人経験者採用で採用された経歴を持つことから、元受注者としての経験を活かし、建設監督官として現場を管理している。「6年間の民間建設会社と18年間の発注者支援業務での経験から、受注者から相談があったとき、早めに行動することでいろいろな手立てが考えられる場合が多い。工事を順調に進めるためにも、監督官として受注者が相談しやすい環境を作ることを心がけている」と語る。特に、現場で予期せぬ問題が発生した際は、迅速にコンサルタントや事務所と連携し、工事を再開できるよう調整する。

橋田氏は、建設監督官の仕事の魅力について、「当初の設計と現場が異なる場合、これまでの経験も活かして対策を検討し、関係機関や地域住民と合意形成を図るプロセスにやりがいを感じる。みんなで対策を出し合い、課題を乗り越えたときの達成感は大きい」と述べる。受注者時代に感じた「監督官への憧れ」を胸に、自身がその役割を担うことへの感慨も語った。

ものづくりの喜びこそが土木の魅力

山本氏と長崎氏は、土木工事の魅力について、それぞれの視点から語った。長崎氏は、「現場ごとに条件が異なり、計画を変更しながら完成に導くプロセスが面白い。完成検査で認められたときの達成感は格別だ」と述べ、ものづくりの喜びを強調する。小谷氏は、「住民から感謝されたときや、災害時に地域の役に立てる仕事であることにやりがいを感じる。地域の人々との対話を通じて、仕事の価値を実感する」と語る。

両社は、若い社員の育成にも力を入れている。長崎氏は、「20代の社員がICTや3D技術に積極的に取り組んでおり、サポートしながら成長を見守っている」と述べる。山本氏は、「若い社員とざっくばらんに話すことで、上下関係のないフラットな職場を作っている。失敗を恐れず挑戦できる環境を整えたい」と語る。山本建設では、地元の工業高校への出前授業を通じて人材確保にも取り組んでおり、来年度も卒業生の入社が予定されている。

地域の未来を切り開く希望の道

窪川佐賀道路の工事は、ICT技術の活用、受注者間の密な連携、働き方改革の推進、そして地域とのコミュニケーションを通じて、地域の安全と発展を支えるインフラの構築を進めている。小黒ノ川地区での取り組みは、土木業界の未来を示す一例だ。橋田氏は、「受注者と協力し、効率的かつ安全に工事を進めることで、地域に貢献したい」と語る。山本氏と小谷氏と長崎氏も、「完成した道路が地域の生活を支える。このような土木の魅力を若い世代に伝えたい」と意気込む。

四国の山間部を貫く窪川佐賀道路は、単なるインフラではなく、地域の未来を切り開く希望の道である。技術と人のつながりが織りなすこのプロジェクトは、2025年以降も多くの人々の生活に寄り添い続けるだろう。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。