(公社)土木学会(佐々木葉会長・当時)は6月4日に、ダイバーシティ(多様性)とエクイティ(公平性)、インクルージョン(包摂)の3点を軸に土木学会及び土木界の行動すべき事項をまとめた、「DEI行動宣言」を発表した。※各役職は6月4日の記者会見当日のもの。

「ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン」とは、多様性を尊重し、公平性の意識を持ち、全ての人々を包摂する環境づくりを推進する概念。DEI推進の行動では、①認め合う②発揮する③育つの3本の柱を核としている。

具体的なイメージでは、土木をさらに質の高い社会基盤整備とするため、インフラのエンドユーザーや整備を担う技術者、専門家は多様であるとの認識を深め、相互に多様性を尊重し、違いを認め合うことの肝要さを訴える。社会基盤へのニーズの多様さと変化に対応できるようマイノリティ当事者を含め、その整備に関わる主体の創造性・柔軟性・問題解決能力などを高め、社会に貢献し、能力を発揮する。さらには自律的に成長し、その能力を発揮できるよう、人材と組織が成長する取組みを推進し、魅力ある土木界をつくっていく。

土木学会は行動宣言を率先して実行し、土木界全体をけん引し、会員にも組織や個人の行動でDEIの推進に努め、土木界に関わる産業界、行政機関、教育研究機関が、自組織でDEI推進に努め、社会基盤整備で行動宣言を取り入れる。なお、2025年9月に、熊本市で開催する全国大会で、今後の取組みなどを議論する研究討論会を行う予定だ。

佐々木会長

記者会見で佐々木会長は、「今までと同じようなメンバー、話の仕方をするだけでは課題にはなかなか気が付かない。多様な視点、視界や経験をお持ちの人々が議論の場に入っていただくことが不可欠だ。その意味で学会の5ヶ年計画『JSCE2025』で「学会活動におけるDEIの促進」が取り組むべき事項に組み入れられたことは大変喜ばしい。今後、意思決定者の多様性を高め、各種委員会でも多様なメンバーを入っているかなど、少しずつデータを取っていきたい。お互いがDEIを共有しながら、現状に気づくところからはじめていきたい。DEIへの認識は、関係各位で違いもあるため、学会誌などを活用し、細かく発信していきたい」と語った。

参考サイト:土木学会「土木学会 DEI委員会」

「エクイティの概念の追加」など4点が主な改訂点

飯島玲子氏

記者会見では、冒頭、飯島玲子氏(土木学会の風景を描く委員会委員、D&I行動宣言フォローアップWGリーダー)が行動宣言について解説した。

土木学会は2015年5月に「土木学会D&I(ダイバーシティ&インクルージョン)行動宣言」を策定。土木界が社会情勢の変化に柔軟に対応し、社会資本整備の未来を切り拓くことを目指した。この10年間の変化では、社会全体でD&Iへの理解が深まり、進化してきた。当時の社会情勢は、すでに人口減少や少子高齢化、福祉ニーズへの高まり、グローバルへの進展が挙げられる。一方、土木学会での女性会員の割合などを見ても進展が十分でなかった反省も踏まえ、今回「D&I行動宣言」から「DEI行動宣言」へと改訂した。

2024年度には佐々木氏が土木学会長にはじめて女性が就任。第112代会長特別プロジェクトとして「土木学会の風景を描くプロジェクト」を実施。「交流の風景プロジェクト」の一つとして、「土木学会D&I行動宣言フォローアップWG」を設置し、行動宣言の見直しや役員の多様性向上に向けた取組みを展開した。今後は、DEI行動宣言のもと、さらなる「ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン」の発展を目指す。

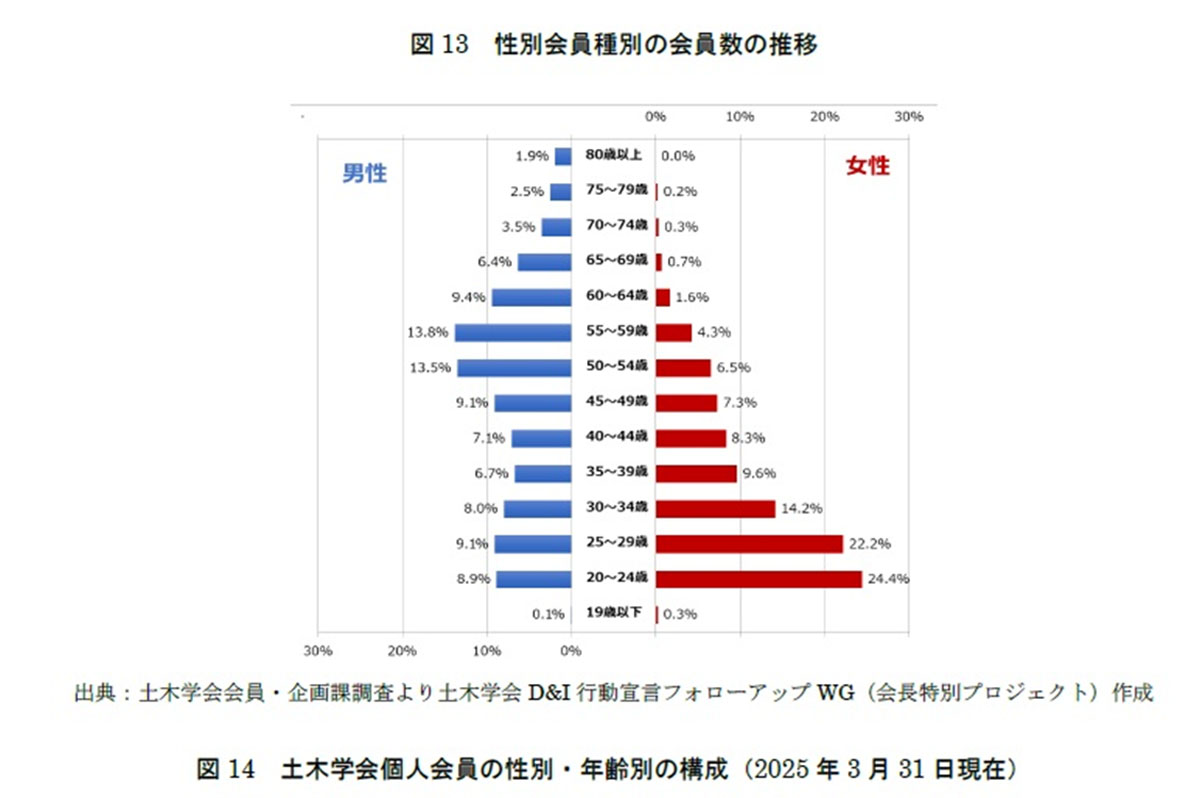

ちなみに、土木学会の女性会員構成は正会員6.0%、学生会員16.7%とまだ低い数値であるが2015年時点の正会員3.1%、学生会員11.9%と比較すると増加しており、さらに1998年と比べると6倍に増加。また、女性会員の半数近くが30歳未満だ。「若い女性が土木学会や土木界で活躍する未来をつくるのが私たちの役目だ」(飯島氏)

土木学会個人会員の性別・年齢別の構成(2025年3月31日現在)

「DEI行動宣言」への主な改訂は、①エクイティの概念の追加②障害の有無を含む多様性への言及③女性・外国人・障害者の参画促進④社会基盤整備における多様なエンドユーザーへの対応の明示の4点。

今後は、土木学会の会員をはじめ、土木に関わるすべての関係者に実践を呼びかけ、2025年度全国大会では、会長特別プロジェクトやDEI委員会のそれぞれで研究討論会を開催、DEIに取り組むべき内容の議論を予定している。

今回、「DEI行動宣言」の策定にあたり、充実した資料編も作成。2015年の「D&I行動宣言」を策定した際にも、同じく資料編を策定している。この理由について、柏倉志乃氏(土木学会の風景を描く委員会委員、D&I行動宣言フォローアップWGメンバー)は、「行動宣言策定にあたり、我々の気持ちや思い入れだけではなく、正確な背景、バックグランドやデータに基づいて策定したことをご理解いただくために資料編も関係各位にご覧いただきたい」と語った。

資料編は、「ダイバーシティ、エクイティ、インクルージョン」の用語解説、当事者の参画の意味合い、日本の土木界でのDEIを取り巻く状況、土木学会によるDEIの推進、日本のDEIの動向、日本と世界のDEI推進のための目標や取組みなどをまとめている。

また、「D&I行動宣言」から「DEI行動宣言」へと改訂した際で大きな意味合いでは、「E」を追加したことにある。このEはエクイティ(Equity)の英語で、「公平性」を意味する。一人ひとりの状況に応じて機会や情報、リソースへのアクセスを公平に提供する。差別をなくし平等な機会を提供するだけでは解決できない構造的な不平等を認識し、出発点の不均等を是正し対処することを指す。

柏倉志乃氏

出発点の不均等を是正し対処へ

米山賢氏

米山賢氏(土木学会 DEI委員会委員長)は、「『E』に込めた価値が重要だ。今、各社では女性が仕事をしやすい取組みがなされている。ただし女性や外国人技術者がキャリアを持って将来を見通して仕事を進めているかと言えばそこまでには至っていない」と語った。

また、飯島WG リーダーは、スウェーデンが除雪作業では車道からではなく歩道から実施する方針に切り替えたことを紹介。「女性、高齢者、児童は歩道を使用する。歩道の除雪を優先した結果、転倒事故が減少し、外出も増え、医療費も減少した効果があった。インフラ整備も視点を変えることも肝要だ」とその理由を説明した。さらには国土交通省の「ジェンダー主流化に向けた取組み」にも言及、これは社会的・文化的な性差(ジェンダー)の平等実現を目的に、男女で異なる課題やニーズを踏まえ、あらゆる政策や事業などを立案・実行するもの。「このスウェーデンと国土交通省の取組みの根本は同様である」と強調した。

関連サイト:国土交通省「ジェンダー主流化に向けた取組み」

人材獲得の面からも重視されるDEI推進

また土木学会D&Iカフェトークで佐々木会長と情報処理学会の森本典繁会長が「“多様”があたりまえの環境に」をテーマに対談、インフラや学会の未来を語った。「情報処理学会は10年前から役員に割り当てるクォーター制度を採用し、当時は20人の役員のうち4人から始まったが、今や10人も女性が役員に就任している」と佐々木会長は女性が多く役員に就任している他学会の事例も紹介した。

今、各産業界がDEIに注力している理由の一つとしては、人材の獲得という視点も重要だ。「DEIの必要性は土木界も認識しており、それを具体化するために、異なる枠組みの中から、人を選び、推薦することが重要になっている。これを総じてポジティブ・アクションと呼ぶが、土木界もこれでやろうと決めたら早いので、これから動いていくことを期待する。ただし今の20~30代の女性も50~60代まで待つことは難しく、てこ入れを行った。理事会でもDEIやその必要性についてもご理解いただいた」(佐々木会長)

また、インフラ整備とDEIについて羽野暁氏(土木学会の風景を描く委員会委員、D&I行動宣言フォローアップWG メンバー)が「どのような障害があっても、マイノリティの方であっても暮らしやすいインフラをつくることは最低限であるが、一つ飛び越えて、マイノリティ当事者がインフラづくりに主体的に参加をしていくと当事者だけのインフラではなく、市民全体の生活の質を向上するインフラへとつながっていく。まさにそれがイノベーションであり、土木の社会的意味を持つことにつながる」と述べた。

これに関して佐々木会長は土木界全体へ期待することへの事例として、「多様なエンドユーザーに応じた社会基盤整備推進のための制度・仕組みづくり」を提起。「丁寧にアレンジし、議論していくと一定の費用がかかるが、それを必要なものとして、確保する制度や仕組みを土木界全体が声をあげていくべき。社会の強靭なコミュニティのためには、丁寧なものの見方は重要で、基準や予算を求めていくことは必要なこと」と力説した。

佐々木会長は、6月13日の総会で退任。その挨拶の中で「土木界がつくるインフラのエンドユーザーの皆さんに対してエクイティがあるようなインフラをつくっていこうということを宣言の中に盛り込んでいった。今回、対話と交流を深め、気持ちを解きほぐして気づくきっかけを会長としてはできたのかなと思う」と宣言の意義を述べた。

世界はDEIの問題に気付いて逆にそこから離れているのに今頃何言ってんだと感じる

土木学会のグラフを見るとすごい片寄りが出ていますねw

男性の方は平均的ですねw

なんかね…。お国はやる事が極端すぎるのよねw

ボトムアップ方式でやった方がいいですよw

学会より現場の女性人口増やさないとダメじゃね?w

不公平だと思っているのは現場方面の女性だと思うのは自分だけ?

現場の男性が家庭を一番に考えた働き方を出来る業界にする事

も考えた方が良くないですか?

女性が働きやすい職場も大事かもしれませんが現実を見た方が良いかと?

現場で肉体労働をゴリゴリにしたい女性がどれぐらいいるか統計でもとってみたらどうでしょうか?

現場仕事は女性どころか今時は男からも避けられるからね