「LCCM」普及のきっかけとなるか

大東建託株式会社は、京セラ株式会社の太陽光発電システムを採用した、脱炭素住宅「LCCM(ライフ・サイクル・カーボン・マイナス)賃貸集合住宅」を開発。2021年6月に埼玉県・草加市で完成した。大東建託によると、LCCMの基準を満たす賃貸集合住宅は、日本で初めてのことだ。

LCCMの基準や認定制度がある戸建て住宅とは異なり、集合住宅ではLCCMの基準は整備されていない現状にある。そんな中、集合住宅でもLCCM基準を達成した意味は大きい。

今回、ハードルも高い賃貸集合住宅でLCCMを完成したポイントについて、大東建託の技術開発部環境企画課の大久保孝洋課長に話を聞いた。

CO2排出量をマイナスにする脱炭素住宅

大東建託株式会社の技術開発部環境企画課の大久保孝洋課長

――日本初となった脱炭素住宅「LCCM賃貸集合住宅」の概要について教えてください。

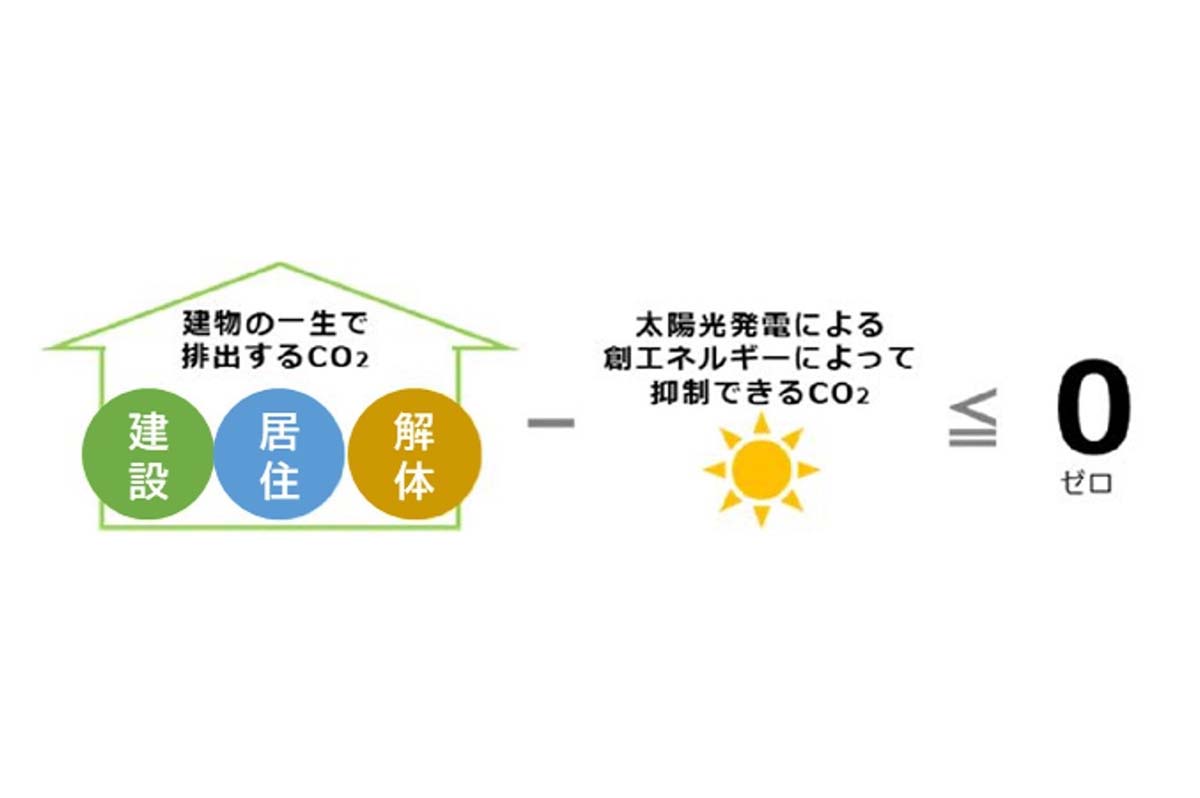

大久保孝洋(以下、大久保) この「LCCM賃貸集合住宅」は、建設、居住、解体の時点でCO2削減に取り組み、さらに太陽光発電などを利用した再生可能エネルギーの創出により、建物のライフサイクルを通じて、CO2排出量をマイナスにする脱炭素住宅です。創出された再生可能エネルギーは電力会社を通じて、当社の建築現場に供給することで、事業運営に使うエネルギーの100%を再生可能エネルギーのみで調達する試みです。

「LCCM」住宅概念図

ちなみに、この「LCCM」は戸建て住宅にしか基準がありません。その理由は、賃貸住宅は出資者と受益者が異なりますから、ニーズが一致しない面があります。当社では集合賃貸住宅にもいずれは基準が波及すると考えている一方、国の判断を待っていては、なかなか進まないと思い、集合賃貸住宅でもLCCMが可能であることをまずは実績として作ることをまずは目標としました。

普及させるためには、「LCCM賃貸集合住宅」を実証することが重要であり、国も「LCCM賃貸集合住宅」への基準設定をはじめとする取り組みも加速するのではないかという期待のもと、今回、埼玉県・草加市で建設し、このほど完成しました。

とはいえ、戸建て住宅の基準をそのまま集合住宅へ転嫁する計算方式では論拠が乏しいため、2014年より建物の一生を通して発生する環境負荷量を評価するLCA(ライフサイクルアセスメント)の共同研究を行ってきた県立広島大学生物資源科学部生命環境学科の小林謙介准教授にも加わっていたただき、精密に算定を進めていきました。

今後は、「LCCM賃貸集合住宅」の普及に積極的に取り組み、2030年までに当社の賃貸住宅の居住時に排出されるCO2排出量の16%削減をめざします。