難工事の現場をどのようにマネジメントしているのか

近畿地方整備局が進める淀川大堰閘門事業について、前回記事にした。この事業で閘門本体工事を担当する大成建設の監理技術者である矢部和史さんにお話を伺う機会を得た(取材時期は2023年7月下旬)。

工期がタイトで施工ヤードが狭小という条件のもと、働き方改革への対応も求められる中、どのように現場をマネジメントしているのか。大成建設の魅力なども含め、聞いてきた。

いろいろなことが難航していて、苦労している

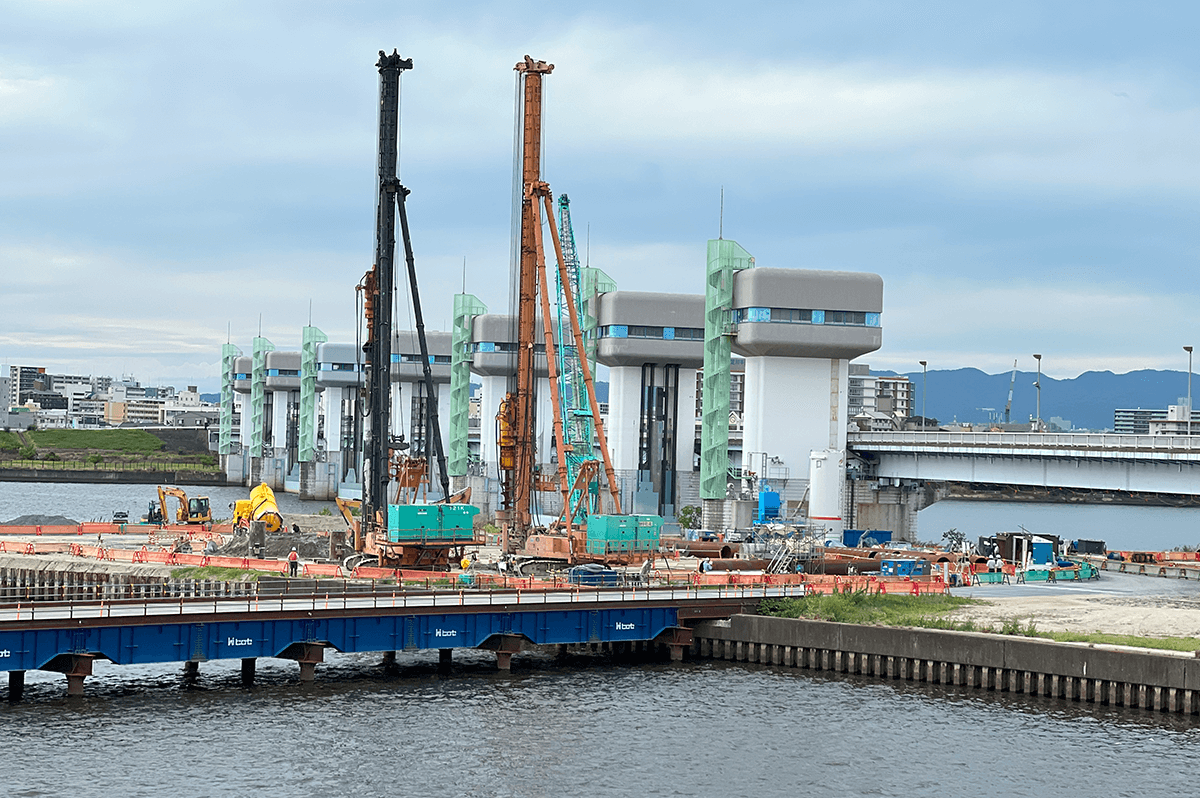

閘門工事の作業ヤード(2023年7月時点)

――大成建設さんとして、いつこの現場に入ったのですか。

矢部さん 2022年11月からです。五洋建設さんが仮締切を施工された後、当社が仮締切を利用するカタチで、現場に入りました。当社は、基礎工事を含めた閘門本体工事を担当しています。

――工事の進捗はいかがですか?

矢部さん いろいろなことが難航していることもあるので、苦労しているというのが本音です。たとえば、現在は基礎工事として杭打ちをしているところですが、かなり特殊な土質なんです。粒の大きさがそろった細かい砂が多い特殊な地層であり、地下水の水位も高いので、通常の工法では杭の打設ができませんでした。そこで、発注者様と協議の上、土質に合った対策工法に変更し、施工を進めています。

いかに水を制するか

――閘門本体工事ということで、大変なことはありますか?

矢部さん 閘門は船を通すための構造物であり、構造形式としてはシンプルですが、閘門の新設はなかなかない珍しい難易度の高い工事です。支流の大川にも閘門が設置されていますが、今回新設する閘門は閘室幅が20m、延長が70mと非常に大きく、完成すれば日本一だと聞いています。

そして、琵琶湖を主たる水源とした豊富な水量を有する淀川の中で施工しなければなりません。施工箇所には河川水を元とした地下水があるため、水を制することが一つの大きなポイントとなります。

――水を制するための方策としては、たとえばどういうことがありますか?

矢部さん たとえば、ディープウェルと言う深井戸を設けて、地下水を組み上げてしまうという案があります。また、事前に掘削対象箇所の下方に地盤改良を実施することや仮締切外周に薬液注入を行うなどの止水対策を施すといったことも考えています。

ただ、種々の方策を実施しても、掘削が進むにつれ矢板壁に作用する土圧・水圧が増大していくことにより、矢板壁には変位が発生します。その影響により隙間が生じ、そこから水が流れる懸念があります。掘削する際は、計測器などを設置して、慎重に作業を進める必要があると考えています。

水が流れて砂が削られると、背面の土圧のバランスが崩れ、最悪の場合は土留めが崩壊してしまうリスクがあるからです。なので、ここのところを細心の注意を払いながらいかに進めるかが、工事のポイントになってくると思っています。

高収入を目指す施工管理技士・現場監督が「派遣」を視野にいれるべき理由

五洋建設さんと日々情報共有しながら、手戻りがないように

――工期についてはどうですか?

矢部さん 工程的にはかなりタイトであると認識しています。河川工事において、出水期間中の工事は数年前までは原則として実施しないこととなっていたのですが、この現場では、安全を確保した上で、出水期も工事を行うことで、なんとか工程を確保しています。

ただ、大規模な増水が発生した場合、現場は完全に水没し、重機や資材などが流出してしまう危険性があります。工事を進める上では、気象情報を常にチェックしながら、退避が必要な場合は、施工途中でも、すべて解体撤収することにしています。

そういう検討はしつつも、工期がかなりタイトなので、手戻りなどがないよう万全の施工計画を立て、それを実行していくことが重要だと考えているところです。

――この現場では、五洋建設さんとの連携が重要だそうですが、この点はどうですか?

矢部さん 正直、なかなか珍しい現場だなと思っています。ご指摘の通り、五洋建設さんとしっかり連携協力し、お互い手戻りがないようにしていく必要があると認識しています。ただ、競合するところはどうしても出てくるのですが、お互いの施工計画や懸案事項などについて日々情報共有しながら、工事を進めており、一丸となって完成に向けて動いています。