父親の会社廃業を受け、重機オペレーターと迷ったが、会社を起業

――父親の会社で仕事をするのではなく、起業した理由は?

泊 父親が年齢的な理由でシステム明星を廃業すると決めたからです。最初は、自分で会社を設立する考えはまったくありませんでした。プレゼンでの反応はとても良く可能性を含んだサービスだと思っていましたが、利益を生む自信はありませんでした。

その時に部下数名と呑み会をする機会がありました。ビジネス展開をしたいと頑張っていたメンバーからは、新会社設立の意見も出ましたが、私は経営者になる器もなく、恐怖心もあったので、消極的な返事に終始していたところ、「私たちにも大人ですから貯金はあります。何かあっても数か月は食べて行きますよ!誰もやって無いことをやりましょう!」とドンッと背中を押され、SifiDDDを設立することにしました。

父親が廃業すると知ったときには、退職金で、大型特殊免許を取ろうと思っていました。その頃は、娘が東京の大学に行って、親の手を離れた時期だったので「重機オペレーターをしたいな」みたいな(笑)。

――なぜに重機オペレーター?

泊 重機やクレーンが好きだったからです。ところが、あるゼネコンの女性課長に、「会社をたたむので、私も辞める」という話をしたら、「もったいないよ。他に無いサービスなのに…なんとか続けられない?」と言っていただき、現場で意見をもらっていた工事長にも「泊さんはお金の話が苦手だから、『これだけお金が必要です』と言うことを先に話すことを心がければ、商品は凄いんだから大丈夫。頑張ってよ」と励まされました。当時の部下からの後押しに加え起業への原動力となりました。それで、重機オペレーターをあきらめ、起業することにしたんです(笑)。

――いきなり経営者になって、戸惑いは?

泊 会社を設立してしばらくは、「経営って何なんだろう?」という感じで、ぼんやりしていたんですが、周りの方にいろいろと固めてもらいました。経営者がこんなことを言ってはダメなんでしょうけど、スタッフに対して、「これ大丈夫かな?」とか「この仕事したいと思うんだけど、どう思う?」とか聞いて、「やりましょう!大丈夫!」と励ましてらっていました。自分の意思ではなく、みんなに盛り上げてもらって、乗せてもらって、なんとかやってきた感じです。

設立と同じタイミングで、東京で株式会社シェルパ様主催のBIMをくつろいだ雰囲気で、オープンに語り合う場「OPEN BIM café」にゲストスピーカーで呼んでいただきました。そこで、三菱日立パワーシステムズ株式会社のモデルと弊社のモデルを合わせたものを発表しました。そこから各方面への繋がりができました。始業2年目からは、プラントの床材を自動的に割り出すシステムを開発し、敷設設計支援するサービスを開始しました。

ただ、弊社の仕事は、すごく狭い隙間の仕事なので、なかなか業態を説明するのが難しいところがあります(笑)。

――設計会社を辞めて、型枠大工をやって、結果的にシステム開発の経営者をやっている。つながっていないようで、つながっているような、不思議な感じがします。

泊 SifiDDDの支援サービスを注文されるお客様は、工事現場でタワークレーンの組み立てをやっていたり、大規模な敷地に門型クレーンがあったり、私の好きなものがある大きな重機を扱っている会社がほとんどどです。そういうものを見に行けるのは、楽しいです(笑)。

現場に行くと、契約のシビアな話をするわけですが、窓の外をパッと見ると、クレーンがあったり、造船所が見えたりとか、「うわー、こんなところで仕事ができるのは楽しいなあ」と。テンションが上がります。自分が大企業に就職したわけではありませんが、お仕事をいただいて、そういうものを見られるのは、なんて楽しいんだろうと。こういうものをずっと見続けるためには、どういう方々とコミュニケーションを取っていけばよいのかな。望まれるシステムをつくっていくことだな。そこは自分の中ではつながっています(笑)。

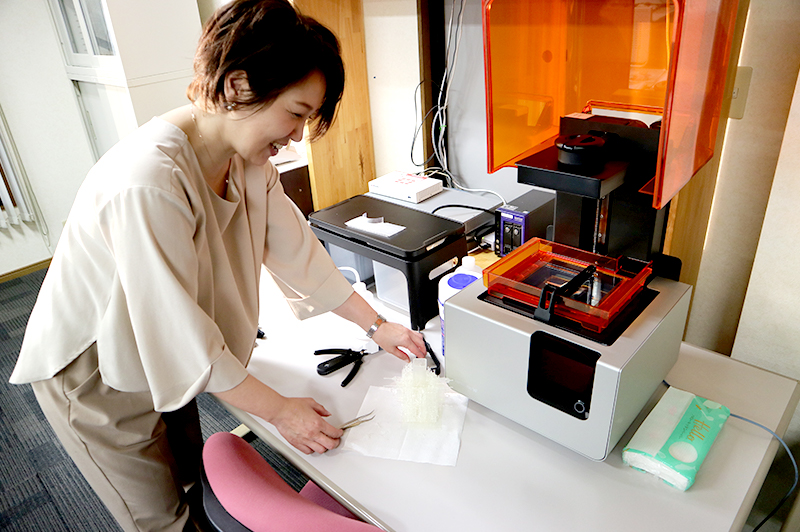

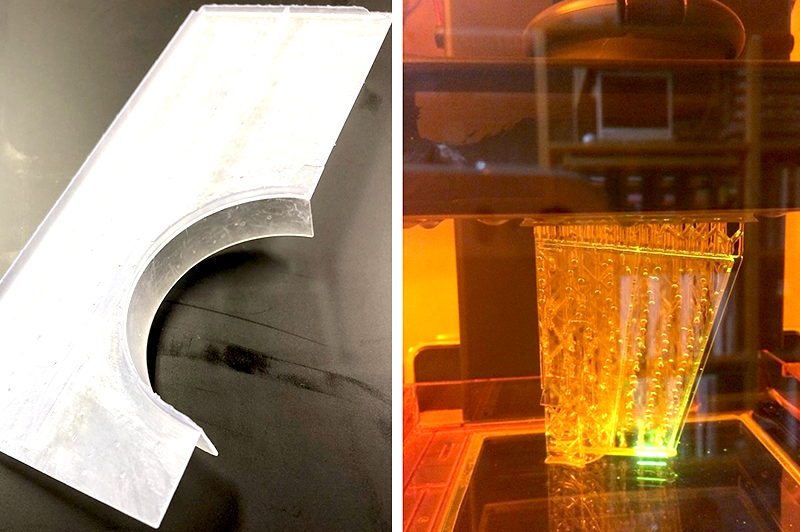

3Dプリンターによるモデルを使った提案を試行中

3Dプリンターで製作したプラント床材モデル

一応、SiftDDDの社長ですが、部下の方が人としては上

――これまでで一番楽しかった仕事は?

泊 今ですね。好きなことができているからです。もちろん、イヤなことはありますけど、失敗したら、自分で責任を取らないといけない立場です。文句を言う相手がいません。それが自分に合っていると思います。私が会社員だったころの上司は、とても大変な思いをされていたようなので(笑)。

――なるべくして経営者になった?

泊 どうでしょうかね。会社員の時は、「状況に流されて仕方なく…」といった仕事が許せず、代替え案も出さずに正論をぶつけていた、ただの文句言いだったので(笑)。「こっちが正しいでしょ!」「なんでそうなんですか!」などと怒りをぶつけるタイプでした。昔の私を知っている部下には、「昔はすごく怖かった。今は丸くなりましたね」と言われます。

会社員の時には、部下に対して非常に細かいことまで指示しなければ、気が済みませんでしたが、経営者になってからは、プロジェクトごとに仕事をコントロールしているスタッフの相談に乗るのが基本業務です。これはスタッフ自らが試行錯誤して形成した体制です。

私は一応社長ですが、スタッフの方が人としては上だと思っています。次期開発品にも、「それは違う」「問題が発生しやすくなる」などと率直に言える環境があります。私としても、異なる意見から生まれたアイデアを数多く試してみたいので、素早く方向転換が出来ることを重視しています。会議といった形骸的な場面ではなく、日常会話の中で仕事の「芯」の話が短時間でできるので、すっごく楽です。

――仕事のエリアは?

泊 全国ですね。逆に、岡山県は水島のプラントしかやったことがないです。今は、関西エリアのレジャー施設や、東北エリアのプラント、東海エリアの大型商業物件、九州の工場や庁舎、病院などを支援しています。発注されるお客様が全国で工事をされているので、場所や案件はバラバラですね。

今年は、また新しいデータの連携に取り組んでいます。ドローン空撮や3Dプリンターを使って提案できないかとか、いろいろ模索しているところです。今は、平成30年4月まで仕事の予定が埋まっているので、配筋支援のご依頼をお断りしている状態です。人手不足をシステムに置き換えて補っているところですが、なかなか難しい部分もあります。

SiftDDDの会社指針

「誰もしないことをやりたい!」と集まったSiftDDD社員。「どうやったら楽しくできるか」を考えたい

――ワークライフバランスについては?

泊 子育ての期間、私の場合は実家に助けてもらって、仕事に集中できました。子どもが熱が出たときは、背負って仕事したこともあります。急な出張があった場合には、同僚が保育園にお迎えに行ってくれたりと助けてもらいました。遠方にプレゼンに行くときに限って、子供が熱を出し、病院に併設した保育園にあずけに行ったりと、「何のために仕事をしているのか」わからなくなることもありました。

考えている余裕もなく仕事して、子どものことで休む必要がある時には「日曜日出て、やります」みたいな。父親も、私に対してはすっごく厳しかったです。今振り返ってみれば、厳しく接することで、特別待遇していないことを他の社員へ見せてくれていたのだと思っています。

仕事メインの生活の中で、子どもに「普通のお母さんがいい」と泣かれたことがありました。小学校低学年だったでしょうか。困り果てて、子どもが指名したご近所のお母さんに相談に行って慰めてもらったこともありました。今でも「普通のお母さん」のいるご家族の皆さんと会食することがありますが、「普通のお母さん事件」と話題にされて、笑って振り返ります。当時は笑えなかったですけどね。

私の場合は、実家や会社、地域に支えてもらいながら、なんとか過ごして来れたのではないかと思っています。

――子どもができたので、退職せざるをえなくなった女性の話はよく聞きます。

泊 私の身近にもいらっしゃいました。出向していたテクノ菱明で、若い女性が入社しました。当時結婚したばかりで、「本当は専業主婦をしたかったけど、旦那さんの収入だけだと不安なので」という方でした。オペーレーターの経験もあったので、採用しました。半年ぐらい経って、「すみません。子どもができてしまいました」と言われました。

私は「おめでとう」と言ったのですが、彼女は大泣きしました。「せっかく採用してもらったのに、すみません」と。やっと子どもができたのに、ぼろぼろ泣いて謝る姿が今でも忘れられません。「なんか違うなあ」と抱いた違和感が心に残っています。

――確かに、本来は本人が責められる話ではないですね。

泊 子どもに限らず、仕事を中断せざる得ないケースは親の介護もあります。私は経営者として、自宅で仕事ができるとか、子どもが会社で遊んでいてもよいのでは?と思っています。

――SiftDDDの社風づくりですね。

泊 会社員時代には、「他人同士が1日の3分の1を同じ空間で過ごすことになんの意味があるのか」と考えていました。「朝何時に会社に来る」というルールに「意味ないな」とも思っていました。

ところが、自分が会社をまとめていく立場になって、会社の規律も大事だとわかりました。「この人だけ良い、この人だけ悪い」というわけにはいきません。ですが、平等を追求すると面白味のない、平坦な思考になってしまいます。個々の特性や特技を生かすことも大切ですが、背中合わせで不得手も存在します。その弱点をスタッフ間で共有して理解し合えれば、ルールで縛ることなく、ある程度の個人的な都合や問題はクリアできると思っています。

スタッフは、「誰もしないことをやりたい!」ことを実現するために、毎日オフィスに足を運び、人生のうちの多くの時間を仕事に費やしているわけです。私はスタッフに対して「どうやったら楽しくできるかを常に考えよう」とよく声をかけています。どうせやるなら、楽しい方が良いに決まっていますからね。

人材採用・企業PR・販促等を強力サポート!

「施工の神様」に取材してほしい企業・個人の方は、

こちらからお気軽にお問い合わせください。