QC活動のモデルは、山口県の「PDCAサイクル」

山本は公共工事を担う行政マンとして、総合評価の技術審査や竣工検査で合否を判定するという重い責任ある業務に携わっている。

竣工検査のたびに品質の向上、施工の改善に向けた指導を行っているものの、個別指導では成果も上がらず、毎回、同じことの繰り返し。品質向上に関する裾野が広がらないことに焦りを感じていた。

折しも、2016年に発生した熊本地震で、熊本県内の多くのコンクリート構造物がダメージを受け、大量の新設コンクリート構造物が築造されようとしていた。山本の焦りは頂点に達した。

そんな時に目についたのは、専門紙が取り上げた、山口県の”「10点満点」のコンクリート”。山口県がコンクリート構造物のひび割れ対策として始めた活動にヒントを見出した。

山本は、すぐさま山口県へ視察に飛んだ。そこで見たものは、試験施工や施工業者の協力により積み上げられた、ひび割れに関する膨大なデータベースの構築だった。

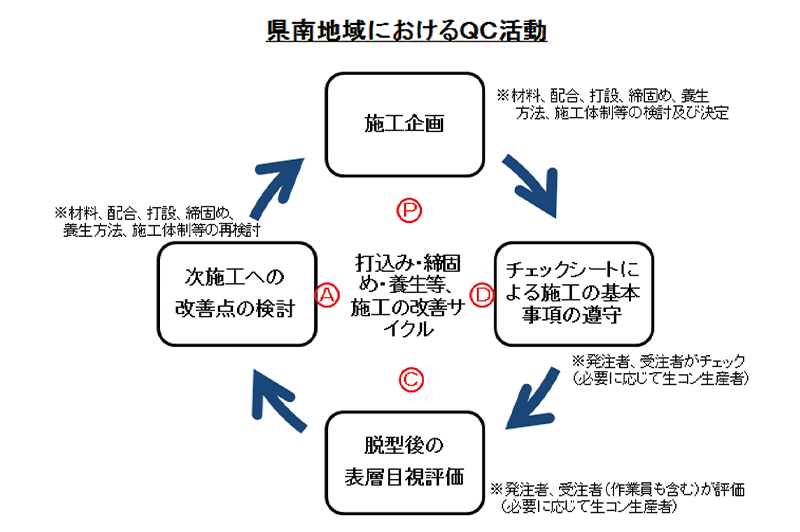

QC活動の構成。山口県のPDCAサイクルがモデル

「山口県では、施工時の不具合やその他の欠陥などを県の技術センターで集計していました。その成果として『品質確保ガイド』を作成して適正な施工を促しています。

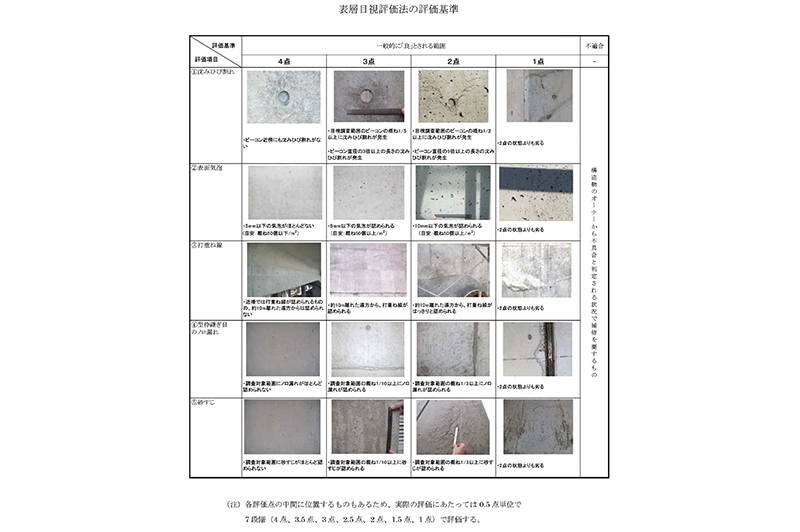

中でも最も注目したのは、「施工状況把握チェックシート」と「表層目視評価法」です。独自で開発した施工状況把握チェックシートに、東北地整が導入していた表層目視評価法を加えることで、施工計画(PLAN)→実施工(DO)→評価(CHECK)→改善(ACTION)というPDCAサイクルをしっかりと確立していたのです。

これを継続することによって品質のスパイラルアップに繋げていました。これを使わない手はないと。現在の熊本県におけるQC活動のモデルとなっています」

表層目視評価法の評価基準

ただ、山本の求めるものはそれだけに止まらない。コンクリート施工管理技術に関する人材育成にも狙いを定めた。

「技術者の高齢化、退職、新規入職者の減少などにより技術の移転・伝承が危機的状況にあるのが現状となっています。

県南コンクリート構造物品質確保推進協議会を立ち上げたのは、コンクリートの品質に関する意識の向上、知識、技術力の習得も急務と考えたからです。そのためのQC活動とも言えるでしょう」