QC活動の効果歴然も、1.5倍の作業員が必要

河路は、1級土木施工管理技士の資格を取得して30年になるベテラン技術者だ。これまで数多くの土木構造物を手掛けており、優秀な施工技術者に与えられる「熊本県優良工事等表彰」を2009年と2014年に受賞した経歴を持つ。

この砂防ダムの工事は、年度ごとに3工区に分けて発注されているため、QC活動以前の構造物もある。河路は、QC活動を行う前と後の品質の違いに目を見張った。

「以前の構造物の品質が悪いというわけではないのですが、QC活動後の仕上がりは確実に良くなっています。この砂防ダムの現場では、QC活動の成果が時系列に表れています。

今では、QC活動は監督技術者だけでなく、現場社員にも当たり前のように浸透してきています」(河路)

一方で、課題もある。

「砂防ダムの現場は、初めてのQC活動で不慣れだったからなのかもしれませんが、コンクリート打設時の作業員に積算の約1.5倍の人数を要し、作業員を集めるのに苦労しました。これからの現場は、高齢化や人材不足などの心配もあります。QC活動を水平展開するには、人員確保の問題を考えなければなりません」(河路)

積算に反映されないコスト、品質とのバランスに課題

品質とコストは常に対峙する。河路とともにこの課題に対処してきたのが、坂田建設で常務を務める坂田圭一だ。坂田は熊本県建設業協会芦北支部でも、運営委員としてQC活動の指揮を執る。

坂田は支部全体の技術力アップと土木構造物の品質向上に向け、日々邁進する。だが、品質とコストのバランスというジレンマに陥っている。

坂田建設の坂田圭一常務

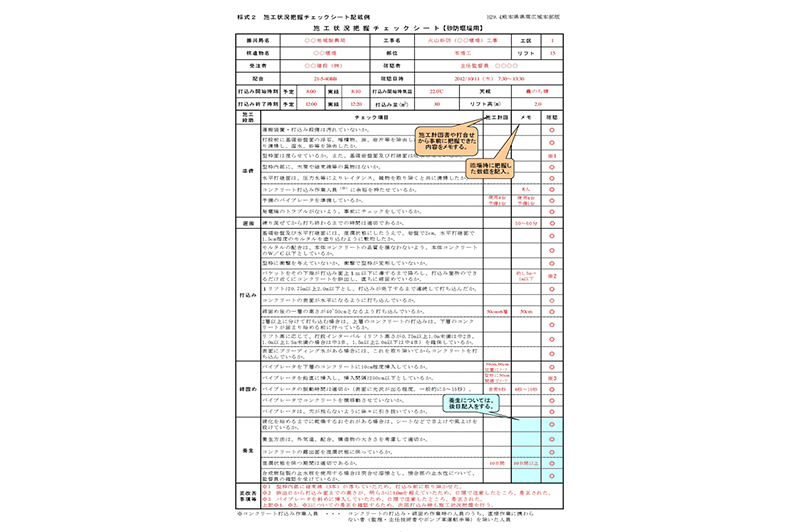

「QC活動で当たり前にやらなければならないことが、積算に反映されていないことが問題です。施工状況把握チェックシートには、『コンクリート打込み作業人員に余裕を持たせているか』、『予備のバイブレータを準備しているか』などのチェック項目がありますが、これらのコストは積算に含まれていないのです。

イニシャルコスト(初期投資)も必要ですし、私たちも企業として利益を出さなければなりません。QC活動を推進するには、必要なコストを当たり前に反映するという発注者側の責務も伴うのではないでしょうか」(坂田)

品質をコストのバランスをどうとるか、これを一番考えなければいけないのは、実は発注者なのではと思います。