品質管理で重要なのは「免震装置の据え付け」

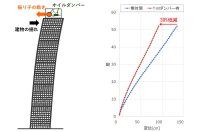

免震構造の中で最も重要な部材は、言うまでもなく「免震装置」です。

では、免震構造の建物を施工する上で、最も重要な作業が免震装置の据付け工事かというと、そうではありません。

最も重要なのは、「免震装置を載せる基礎(架台)」です。

免震装置は、決められた基礎(架台)の上に水平にクレーンで吊り込むだけなので、施工難易度はそこまで高くはありません。

しかし、免震装置の基礎は、免震装置と接続するアンカープレートの下部を90%もしくは95%の充填率でコンクリートを打設しなければいけません。

もしも、免震基礎の下部プレートの下へのコンクリートの充填率が悪く空隙があると、建物の柱の荷重が免震装置から下部プレートへ掛かるので、応力に負けて変形する場合があります。

免震基礎の下部プレートのコンクリート充填率を上げるのは相当の技術が必要です。

なぜなら、コンクリート打設後に生じるフリージングなどにより生じる沈下や気泡などが欠陥へと直結することになるからです。

コンクリートの充填率を上げる技術はゼネコン各社のノウハウによるところが大きいので、具体的な内容は控えておきますが、免震基礎の打設前には大抵モックアップを作成して「試験施工」を行い、打設後に下部プレートを剥がして充填率を測定します。

現場にとってはドキドキの瞬間です。

免震建物を施工するときの思わぬ落とし穴

ここまで免震構造について説明してきましたが、施工する上で意外な落とし穴があります。

基礎に免震装置を設置する際には、ピット内の空いているスペースに設備機器などを設ける場合があります。

私が経験した現場のなかに、「受水槽」を免震ピットに設置する計画の現場がありました。

受水槽も建物側と地球側とのクリアランスに気を付けて設置しないといけません。具体的には、受水槽は免震装置より下側の床に設置するので、上部に現れる梁などからクリアランス分離して設置する必要があります。

ここまでは設計段階で検討されているので問題ありませんでした。

しかし、実際に出来上がった受水槽を見て、違和感を感じました。

その違和感の正体は、受水槽についている点検用のタラップでした。タラップが免震ピット上部の梁の際に設置してあったのです。

この案件では、受水槽の反対側に設置してあれば問題無かったので、移動してもらって事なきを得ました。

大きな設備についてはクリアランスの検討がなされていても、付属品までは検討されていない場合がありますので注意してください。

今回は免震構造についてお伝えしましたが、実際には建物によってそれぞれ条件が違うので、全ての内容が当てはまるとは限りません。

ただ、これまで耐震構造しか経験のなかった方々が「免震建物ってこんなもんか」と感じてくれれば幸いです。

権力を振りかざす世間知らずの勘違い野郎どもは本当に消えていただきたいです。