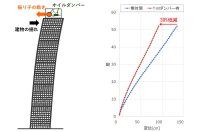

地面が揺れても建物は揺れないのが免震構造

そもそも免震構造では、基礎もしくは中間階に「免震装置」と呼ばれる積層ゴムを積み重ねたり、鉄板の上で地震動に合わせて自由自在に動き回る装置を設置したりすることで、地面からの地震動を免震装置が吸収し、建物の揺れを低減するという構造です。

つまり、地面の揺れに対して建物の揺れは小さくなり、地面と建物の動き方にギャップが生じるのが免震構造の特徴です。

揺れのギャップを吸収する「免震継手」と「免震エキスパンションジョイント」

道路(地球側)から接続されている水道管やガス管、エントランスなどは機能上、必ず地面と建物の境目を通過します。

揺れる地面と揺れない建物の境目では、配管やエントランスはどのように接続されているのでしょうか?

免震構造における配管には、道路(地球側)と建物側との接続部に「免震継手」という特殊な継手を使用しています。

この免震継手は、非常にフレキシブルに作られています。例えるなら「ゴム」のような動きをする継手です。上下左右、前後に数十センチずれても破損しない構造なので、地球側と建物側との揺れのギャップを吸収することが出来ます。

また、エントランスまでのアプローチは、普通の建物のアプローチと一見違いはありません。

しかし、免震構造では地震が起こった時にアプローチのどこかで「揺れのギャップ」が生じます。その仕掛けが「免震エキスパンション」と呼ばれる部材です。

一般的な「エキスパンションジョイント」は棟と棟のつなぎ目に使用されており、地震が起きた時にお互いの棟の動きを吸収して、時にはあえて壊れる部材です。

それに対して「免震エキスパンションジョイント」は地震時に壊れることを想定していません。地球側と建物側を「蓋」の様につなげていて、地震時にズレるような挙動をすることにより地震力を吸収します。

このように、地球側と建物側との境目には、特殊な部材で地震力を吸収する仕組みがあります。

免震建物の施工中に地震が起きたらどうなる?

上記の通り、免震建物は地震時に地面などの地球側と免震装置の上の建物側が異なる動きをすることで、建物の安全性を高める構造です。

建物が全て完成していれば、当初の構造計算により予想した挙動を示すことでしょう。

しかし、施工中に大きな地震が起きた場合はどうなるのでしょうか?

地震が起こるタイミングにもよりますが、完成した建物よりも施工途中の建物の方が建物荷重が軽い場合もあるでしょうし、最終的には取り除かれる仮設物がある場合も想定できます。

そこで、今回は2つの例を挙げて、施工中に考慮しておくべきことをお伝えします。

権力を振りかざす世間知らずの勘違い野郎どもは本当に消えていただきたいです。