i-Constructionの「貫徹の次」

i-Constructionの2019年度の合言葉は、「貫徹」であると今年4月に発表された。貫徹とは物事をやりとおすこと。では「貫徹の次はないのではないか」と思ってしまいそうだが、果たしてそうであろうか。

i-Constructionの貫徹を導いてきた考え方の根幹には「カイゼン」というキーワードが隠されている。この連載でも第1回目からずっと言い続けてきた「カイゼン」である。

最終回では、このカイゼンの「先を行く流れ」について考えたい。

カイゼンという言葉は、ローマ字表記にした「KAIZEN」として、製造業を中心に広く認知されている。英語で言うところの、improvement(改善)である。

i-Constructionとimprovement

今の流れをimprovementする動きは、最初こそ効果があるものの、ある一定レベルに達すると、そこから先はさらなるカイゼンを実施しても、その効果が上がることはない。

ところが、このimprovementを実施している最中に、必ずと言っていいほど破壊的イノベーションが起こる。それが世の常である。

破壊的イノベーション(Disrupthive innovation)。最近この言葉があちらこちらでささやかれている。

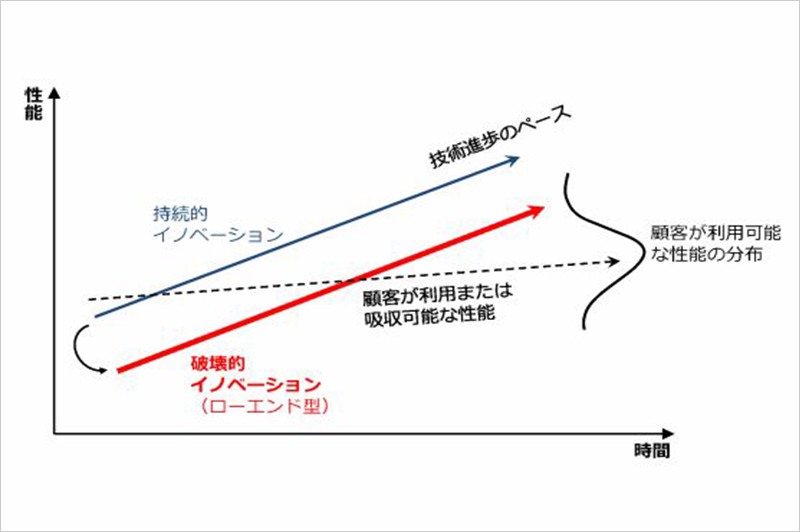

下の図を見てほしい。

クレイトン・クリステンセンの破壊的イノベーションの概念 /ASCII STARTUP(https://ascii.jp/elem/000/001/225/1225383/)より引用

図中の「技術進歩のペース」は、現状のi-Constructionが進んできている流れである。このようにimprovementを実施することで持続的改善が行われ、縦軸の「性能」が向上する(i-Constructionでは「性能=効率化」と考えたほうがわかりやすい)。i-Constructionの貫徹は、まさにこの流れの上で進めている状況であると認識して良い。

しかし、上図の赤のラインのように、ある時突然、ローエンド型と言われるものが現れる。i-Constructionで言えば、例えばロボットとか低機能なUAVが現れるという感じだろう。

当然、最初に見た関係者は「まだまだ、こんなオモチャは仕事で使えない」とか「こんな基準もわかっていない関係者が出しているロボットなんて、まだ使いものにならない」とあざ笑うであろう。

そう、こんな記事もちょっと前にでていた。

誰もが、なんじゃこりゃ、と思ったに違いない。

ボストンダイナミックスは2013年からずっと4足歩行のロボットを開発してきていたのである。当時、ロボットはまだまだ建設現場で使えるような代物ではなく、人間のほうがはるかに技術的にも優れ、トラブルにも強いという概念があった。

そのため2014年時点でのボストンダイナミックスに関する記事は、建設業界でもただオモチャのようだと思われていた。しかし、それからたった5年弱での現場導入である。